"ON DOIT REMETTRE L'HUMAIN AU CENTRE DE TOUT"

Face aux défis de la mondialisation et aux questions engendrées par le terrorisme, les guerres et l’immigration, se pose, plus que jamais, estime Abdoulaye Elimane Kane, la nécessité de réfléchir sur le sens de notre existence au XXIe siècle

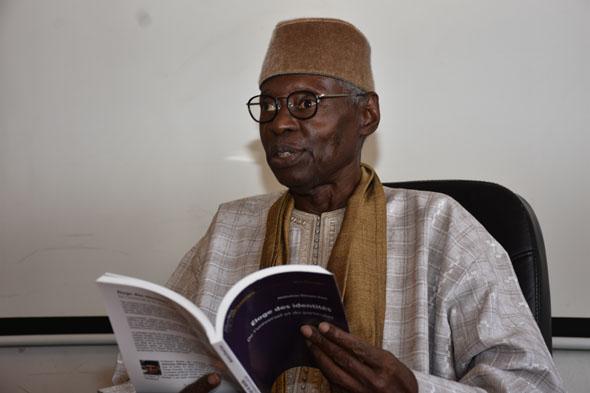

Professeur des universités à la retraite, Abdoulaye Élimane Kane, philosophe, romancier et ancien ministre de la Communication et de la Culture du Sénégal, vient de publier un ouvrage intitulé «Éloge des identités : De l’universel et du particulier» aux éditions l’Harmattan. Dans cet entretien, il jette un regard sur nos sociétés contemporaines en pleine mutation et justement confrontées aux questions des identités. Face aux promesses et aux performances de la technologie, aux défis de la mondialisation et aux questions engendrées par le terrorisme, les guerres et l’immigration, se pose, plus que jamais, estime le Pr Kane, la nécessité de réfléchir sur le sens de notre existence au XXIe siècle ? Selon le philosophe, on doit revenir à l’humain ; remettre l’humain au centre de tout. Mais non sans certains préalables à examiner.

Vous venez de publier votre dernier ouvrage «Éloge des identités». Pouvez-vous nous faire l’économie de cette production ?

Cet ouvrage, du point de vue même de son intitulé, pose problème : quelqu’un serait fondé à se demander comment une telle approche laudatrice peut se concevoir face à certaines pratiques et usages malveillants ou malintentionnés de ce concept d’identité ? Il s’agit pour moi de chercher un point d’équilibre et de me démarquer de tous les excès. Cette approche invite plus spécifiquement, comme l’indique le sous-titre, à débattre du rapport entre l’universel et le particulier, en saisissant ce dernier sous la forme concrète de trois figures de l’identité : le collectif local ; l’individu comme sujet actif soucieux de son autonomie et animé de la volonté de participer à la construction du vivre-ensemble ; l’humanité qui aborde une phase délicate de son odyssée millénaire et dont l’identité peut être menacée par ses propres inventions. Les sciences et les techniques les plus en pointe laissent entendre que c’est le défi que l’humanité doit relever au cours du XXIe siècle. Il s’agit d’indiquer comment ces trois aspects de l’identité participent à l’expression de l’universel. De suggérer que seule la prise en compte de tous ces trois aspects peut empêcher que l’universel se réduise à l’imposition d’une conception unilatérale et donc tronquée de l’humain. L’un des buts visés dans ce livre est de renvoyer dos à dos deux positions opposées et dangereuses pour la construction d’une civilisation plus humaine, plus juste et apte à accorder leur juste place aux raisons de vivre de chacun et de tous. Ces deux attitudes opposées sont, d’ une part, la phobie de l’universel et, d’ autre part, une sorte de sacralisation de l’universel. Avoir peur de l’universel est aussi absurde que de l’idolâtrer sans interroger les conditions de son effectivité. Si, à juste titre, la vocation de certaines institutions internationales est de travailler à faire advenir cet universel dans notre monde, il reste que la distance qui sépare le principe et la réalité est immense.

Mais il y a plus préoccupant : des pôles culturels et économiques dominants présentent leur position comme incarnation de l’universel et comme modèles à imiter, leurs vérités et leurs réalités à adopter et à reproduire. Autant la crainte et la méfiance à l’ endroit de l’universel est une conduite de cécité et un risque de régression, autant il faut considérer l’attitude opposée comme une simple idéologie au service d’un mode dominant de développement et de valeurs de civilisation. C’est pour cette raison que la première partie du livre accorde une place importante au débat sur les rapports entre le global et le local et suggère de s’inspirer des avis d’experts dans quatre domaines d’études pour tester une hypothèse de résilience à une telle dérive. En dépit de ses avancées technologiques qui touchent le monde entier et changent la vie de nos sociétés au quotidien, la mondialisation/globalisation n’a pas encore tenu ses promesses les plus fondamentales. Aux yeux de certains observateurs et militants, elle est en voie de devenir un paradigme ayant épuisé ses possibilités, appelant l’institution d’un nouveau paradigme. L’explication pourrait venir de ce que ce paradigme, aboutissement d’un long processus historique, ne parvient pas à incarner réellement l’idéal d’universalité susceptible de réconcilier l’homme avec lui-même.

Souvent, nous parlons de dialogue des cultures, de la diversité culturelle. Pensez- vous que ce dialogue et les identités diverses participent à forger l’universel, à s’ancrer dans ses racines et à s’ouvrir aux autres ?

Dans le livre, je ne parle pas de racine mais d’identité-relation, et cette précision est importante pour répondre à votre question. Le propre de l’homme, c’est d’apprendre à connaître l’autre, à coopérer et à échanger, dans des cercles restreints d’abord, puis dans d’autres de plus en plus larges. Cet essai insiste sur l’importance de l’image de soi et de l’estime de soi pour chaque identité (culture locale, individu et l’humanité par rapport aux machines). Mais c’est pour aussitôt après souligner la nécessaire compatibilité de ces identités avec la construction du vivre-ensemble à toutes les échelles. Pour expliquer ce double mouvement, un exemple parmi d’autres exprime des expériences vécues par les Sénégalais: la laïcité, valeur républicaine emblématique de deux principes majeurs pour le vivre- ensemble : l’égalité est la réciprocité. Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’inauguration de la grande mosquée de Touba, en février 1963, le président L. S. Senghor magnifie l’inscription de la laïcité dans notre Constitution et la donne en exemple parmi les principes qui traduisent le mieux notre volonté de vivre-ensemble entre communautés et individus de religions différentes. L’exemple de la laïcité est un début de réponse à la question que vous posez, mais nous avons aussi dans le livre d’autres exemples qui montrent bien que les identités sont compatibles avec la création d’un espace de rencontres et d’échanges. Parmi les expériences les plus significatives à mes yeux, je mentionne volontiers le cas de la fraternisation. Le concept de fraternité dont est tiré celui de fraternisation est flou dans l’esprit de beaucoup de gens, et la pluralité de ses significations ne l’a pas aidé à figurer parmi les moyens les plus opérationnels de l’existence. La liberté, l’égalité et la justice ont eu un meilleur impact sur la conscience et les attentes de notre humanité d’aujourd’hui.

Pourtant, c’est une notion vitale qui fait l’objet d’expériences concrètes. J’insiste sur le fait que la fraternisation, plutôt que la fraternité, est l’une des expériences les plus significatives de la comptabilité entre identité et communication. Elle suppose la volonté de sortir de soi et de rencontre de l’autre caractérisée par le dépassement, l’absence de calcul, de recherche de gain ou de profit. Le seul motif compatible avec la fraternisation est la construction désintéressée et commune de situations valorisantes pour l’humain. Si la fraternisation a si longtemps été moins prégnante, c’est qu’on l’assimile à une forme d’angélisme, la projection d’un monde de pureté et de rêves abstraits. L’histoire prouve le contraire. Les sociétés traditionnelles africaines connaissent ces pratiques et notre époque, prise dans un tourbillon de crises incessantes, en fait l’expérience, hélas dans des conditions souvent dramatiques. Dans les deux cas, il s’agit de la conscience d’avoir une identité et d’éprouver la nécessité de partager des valeurs communes avec l’autre. Les traditions d’hospitalité, l’amitié, les pratiques d’entraide et de solidarité ont un trait : elles transcendent la fraternité biologique et l’appartenance à une communauté pour s’engager volontairement dans la construction d’un espace de rencontre et de partage. Prenons le cas des actes terroristes, l’une des plus grandes préoccupations des citoyens, des États et des pouvoirs publics. Le terrorisme a des implications économiques, politiques et sociétales. Les actes terroristes créent de vives émotions dans le monde entier. Depuis l’attentat du 11 septembre 2001, une nouvelle prise de conscience s’est faite : nous sommes vulnérables et cette vulnérabilité est à la fois individuelle et collective. La mort sous cette forme et avec de tels modes opératoires ne menace pas seulement les autres, potentiellement elle n’est censée épargner personne. Ces actes visent des institutions non accessibles directement, mais endeuillent sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale ou de couleur des innocents dans les quartiers, les écoles, les églises et les mosquées. Ces attentats ne sont pas perpétrés par les seuls islamistes qui déclarent leur haine pour les sociétés occidentales. Le cas de l’acte terroriste de Christchurch en Australie avec l’attaque de deux mosquées faisant plusieurs dizaines de morts montre bien que le fondamentalisme peut se manifester partout. La société australienne a réagi et a condamné l’acte de ce Blanc prônant la supériorité de la civilisation occidentale et considérant les autres comme appartenant au monde de la barbarie. Comme l’avait fait l’opinion en France et dans le monde après l’attentat de Charlie Hebdo, en Australie, la Première ministre de ce pays et les autres composantes ont exprimé leur indignation et manifesté leur solidarité aux musulmans. C’est une preuve de la capacité d’avoir à la fois ces propres convictions, sa propre identité et reconnaître à d’autres le droit d’avoir les leurs car c’est l’une des conditions pour bâtir un monde commun de paix. Ce sont deux exemples parmi d’autres que j’évoque dans le livre.

La question que vous posez fait partie de celles qui, opportunément, nous rappellent qu’il serait fautif d’ignorer le caractère complexe et sensible de cette question d’identité. Il ne faut pas se voiler la face, c’est un problème qui comporte de nombreuses implications dont certaines sont dangereuses et contraires aux valeurs d’universalisme et d’humanisme. Mais la seule manière d’apprendre à juguler ses aspects négatifs est d’admettre que l’existence d’identités est aussi réelle et digne d’intérêt que la recherche et la construction de l’universel. Pour montrer que celui-ci doit inclure et dépasser les identités, j’ai recours, sans aucune intention de pédantisme, à une expression qui fait partie du jargon philosophique, et qui, malgré son apparence abstraite, est très imagée : le concept de transcendance horizontale. Sa traduction la plus simple est : ce qui est à la fois en nous et au-dessus de nos individualités. Par opposition à ce qui étant au-dessus de nos têtes reste inaccessible. L’égalité et la réciprocité en constituent aussi quelques-unes des meilleures illustrations.

Le nationalisme poussé dans certains pays n’est-il pas une menace pour cette civilisation dite de l’universel ?

Le nationalisme, une notion dont l’usage et la manipulation appellent précaution et analyse de situations concrètes. Le nationalisme est à un premier degré l’expression d’un sentiment patriotique, l’attachement à des valeurs qui fondent les liens historiques d’une communauté d’hommes. Ce sont des conditions historiques données, par exemple celles de la domination et de l’aliénation, qui poussent, au besoin, de fonder une nation, de restaurer une nation ou de se réclamer d’une nation. Les difficultés commencent lorsque, comme l’indique votre question, ce nationalisme «est poussé» à l’extrême. Il peut y avoir un nationalisme de nécessité, c’est à dire défensif mais ouvert et inclusif par opposition à un nationalisme qui prône systématiquement l’exclusion de l’autre.

À titre de comparaison au sein d’une même société nationale, la reconnaissance et le respect des ethnies n’est viable et soutenable que si on ne les manipule pas en les jetant les unes contre les autres. Or c’est ce qui arrive souvent avec les guerres civiles qui incitent à l’exacerbation du repli identitaire et engendrent parfois des génocides. Un nationalisme de bon aloi ne peut s’accommoder de telles croyances et pratiques. Le nationalisme étriqué est un danger. Il n’est pas compatible avec le dialogue des cultures, les relations internationales ; il empêche même le respect des institutions internationales auxquelles, pourtant, les États adhèrent librement pour assurer leur coopération et garantir la paix dans le monde. Mais il faut toujours regarder l’autre aspect de la question. Par exemple : qu’est-ce qui pousse parfois certaines sociétés à se replier sur des formes de nationalisme ? Les rapports entre nations qui se manifestent sous forme de domination, d’exploitation ou d’aliénation exacerbées engendrent des sortes d’anticorps si on me permet d’utiliser une analogie avec l’organisme vivant. Lorsque, sous prétexte de mondialisation ou de relations internationales ou de politiques commerciales internationales, des multinationales étouffent des sociétés, plongent les populations dans la pauvreté et attentent à leur dignité, il arrive que les nations et/ou leur avant-garde soient enclins à recourir à une forme de lutte revêtant, pour les besoins de résilience, la figure du nationalisme. Il est, par conséquent, possible de concevoir quelque chose comme une «déontologie» du nationalisme : a priori, on ne peut dire de celui-ci ni qu’il est bon ni qu’il est mauvais tant qu’on n’a pas examiné les circonstances et les situations qui le font se manifester et le rendent incontournable.

C’est le lien avec la question des identités qui vous fait poser cette question. Elle est pertinente et trouve sa réponse dans cette notion de «déontologie» qu’il faut manipuler avec beaucoup de prudence, pour éviter d’en faire un justificatif de l’opportunisme ou de tomber dans des extrapolations et des usages inappropriés.

Professeur, vous parlez de repli identitaire, source de conflits. Croyez-vous que notre société est devenue trop violente ? Ou bien ce sont les réseaux sociaux et Tic qui nous montrent une certaine violence qui existait déjà ?

La violence et la conflictualité sont hélas inhérentes à la vie sociale et notre condition d’humains. Leurs formes et les moyens par lesquelles elles s’exercent peuvent varier dans le temps et dans l’espace. Les réseaux sociaux ne les ont pas créées même si l’on est fondé à interroger leurs rapports à cette question. Les réseaux sociaux sont des moyens d’information, de formation et d’échange. Sous ce rapport, ils ont un rôle positif d’autonomisation et d’émancipation pour les individus et les groupes. Comme toutes les nouveautés technologiques en particulier, ils suscitent peur et méfiance. Mais tout progrès comporte un versant qui est la face négative de la médaille. La tendance à l’isolement, le recul des pratiques de communication sociale directes et vivantes sont constatés et cités parmi les effets pervers de ce changement à grande échelle. Mais il en est d’autres qui sont également graves de conséquences : la cybercriminalité et ses avatars que sont, entre autres, les «fake news», la banalisation de questions de mœurs jadis tabous ou contenu à un niveau de vie privée stricte. Se pose ici un problème qui n’est pas propre aux réseaux sociaux. Il appelle l’éducation à l’éthique.

Par éthique, il faut entendre la manière de se comporter en appréciant et en évaluant ses rapports avec les autres et avec les événements. Mais cette éducation n’est plus une simple inculcation de connaissances et d’automatismes. Elle suppose une forme nouvelle de pédagogie scolaire et sociale. Une pédagogie de la responsabilisation individuelle et collective qui doit s’adapter aux moyens et performances technologiques. À cette pédagogie, les adultes et les formateurs doivent eux-mêmes se former car, souvent, les plus jeunes ont une longueur d’avance quant à la maîtrise de l’outil technologique. Concilier la nécessité de profiter des bienfaits de ces technologies et celle d’une protection contre certaines formes d’addiction et d’usages malveillants des réseaux sociaux. Dans certaines familles déjà, les parents se montrent soucieux de trouver ces équilibres par un contrôle des agendas de leurs enfants et par des directives visant une certaine hygiène de vie. Mais il faut bien reconnaître qu’il n’est ni possible ni souhaitable de transformer les relations familiales, scolaires ou professionnelles en un univers de surveillance et de réflexes sécuritaires. Il n’est peut-être pas mauvais de regarder du côté de certaines bonnes pratiques d’antan dont le but était aussi d’émanciper, de préparer psychologiquement et intellectuellement les acteurs et usagers de nouvelles techniques pour leur donner les moyens de s’auto-protéger. Je songe en particulier au rôle que la pratique du ciné-club a joué au moment du grand essor du cinéma au milieu du siècle dernier. Ces ciné-clubs consistaient à regarder ensemble un film et à discuter des enseignements et des interprétations susceptibles d’en être tirés. La pédagogie nouvelle que notre situation appelle pourrait, sans aucun doute, tirer un grand bénéfice de la promotion des vertus de la discussion rationnelle. Socrate professait que l’un des plus puissants antidotes à la violence, c’est justement la discussion rationnelle. Votre question, c’est de savoir si, de nos jours, apparaît une forme de violence imputable à l’existence et à l’usage des technologies nouvelles dont les réseaux sociaux ne sont que des applications. Parmi les conséquences de la vitesse et de l’accessibilité de l’information figurent le partage, la banalisation et la propension à l’imitation de toute chose y compris différentes formes de conduites violentes. Reste à savoir pourquoi il y a le sentiment que cette violence s’accroît, qu’elle est plus fréquente que jamais et qu’elle est quasi quotidienne et n’épargne aucun pays ni aucune sphère de la vie sociale ? Est-ce simplement l’instinct de violence, ou bien y a-t-il des causes réelles, psychologiques, économiques, sociales, politiques, religieuses, individuelles, collectives ? Un sociologue américain avait forgé, il y a quelques années, le concept de «Vidéo-démocratie». Il pensait à des expériences comme cette «Révolution orange» qui vint à bout de l’une des dictatures qui sévissaient en Europe de l’Est. Des manifestations de rue d’abord timides étaient devenues progressivement et de plus en plus populaires et massives parce que relayées et diffusées par la télévision. Elles avaient fini par avoir raison du régime impopulaire. Il y a eu, depuis lors, d’autres «Révolution orange». Les réseaux sociaux ont montré une plus grande efficacité qui place les pouvoirs publics, les gouvernements notamment, devant l’obligation de concilier le respect des libertés et un minimum de sécurité pour les personnes et les biens. Sans compter la tentation de la censure à laquelle ont recours les États pour limiter ou empêcher l’effet d’entrainement de la communication sociale ? Tout cela montre, en effet, que si les réseaux sociaux n’ont pas inventé la violence et ne sont pas forcément la cause des actes de violence, leur rôle et leur puissance appelle une réflexion sur les moyens de lutter contre les dérives et les excès qu’ils engendrent.

Pour me résumer donc, incontestablement, notre vie au XXIe siècle avec le développement des nouvelles technologies nous porte à un niveau d’information et de communication beaucoup plus élevé. C’est peut-être cela, en partie, la mondialisation/globalisation. Mais celle-ci a également montré que jusqu’ici, ce qu’elle a privilégié et le mieux réussi, ce sont les stratégies de l’économie de marché, du gain, du profit et de l’accumulation. En revanche, l’idée que la perfectibilité est le propre de l’homme comparé à l’animal reste vraie, mais également bien timide sur les plans éthiques et politiques.

Vous évoquez plus haut le niveau d’éducation. Pensez-vous, comme certains, que l’enseignement de la philosophie a connu une certaine désaffection ou bien s’agit-il d’une baisse de niveau chez les élèves ou étudiants simplement ?

La baisse de niveau est un phénomène dont on parle beaucoup, et si l’on s’en préoccupe, à juste raison, ce n’est cependant pas spécifique au Sénégal. Des institutions spécialisées disposent des données plus ou moins précises sur les performances et contre-performances des apprenants, par matière, par niveau et par période. Les facteurs qui expliquent cette baisse de niveau sont multiples. Les difficultés liées à la maîtrise de la langue d’enseignement, le français en l’occurrence, sont souvent invoquées. Il s’y ajoute qu’apparemment, ce déficit ne se limite pas à l’usage écrit et parlé de cette langue, il s’étend à des questions de compréhension et de traitement pour les autres disciplines. Le français est une langue dont les moyens d’apprentissage et les opportunités d’utilisation sont variables d’une classe sociale à une autre, d’une école à une autre.

Aujourd’hui, les élèves ont d’autres moyens d’apprendre et de connaître qui ne se réduisent pas aux livres et qui sont indépendants de l’autorité et du savoir du maître. Les gens de ma génération, en dehors des savoirs transmis oralement, n’avaient d’autres moyens de s’informer que par le livre et les journaux écrits. C’est, peut-être, pour cela que nous étions plus attentifs à la langue, à la grammaire, à la syntaxe, etc. Des études faites dans certains pays ont prouvé que les enfants issus des milieux défavorisés qui aiment et pratiquent assidument la lecture parviennent à remonter leur handicap et même à exceller par rapport à leurs camarades issus de milieux aisés. Aujourd’hui, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, les technologies nouvelles permettent aux élèves de s’informer et de se former largement, à la carte et continûment. Ce qui est d’ailleurs un couteau à double tranchant ; autant ils s’informent par ces moyens très performants, autant ils négligent d’autres aspects essentiels inhérents au sens de l’initiative, l’exercice de la mémoire voire une certaine forme de créativité. Certains pédagogues soutiennent que c’est ce qui explique la désaffection des élèves pour certains exercices comme le calcul mental. Avec la calculette, son utilité ne semble plus évidente alors que le calcul mental est, peut-être, important pour le développement de certains circuits du cerveau et l’acquisition de certains réflexes. Et dans les autres matières comme la grammaire ou la syntaxe, on constate les mêmes déficits. D’autres facteurs liés à la pauvreté, à l’environnement et aux difficultés d’accès aux outils d’information peuvent expliquer cette baisse.

S’agissant de la philosophie, j’ai enseigné cette discipline près de six ans avant d’aller poursuivre ma carrière à l’université. J’ai le sentiment que la philosophie a toujours intéressé la majorité des élèves. De la classe de Terminale à l’université, et aujourd’hui encore. À l’époque, elle était enseignée seulement en classe de Terminale. Maintenant, dans certains pays, les élèves y sont initiés à partir de la Première, voire de la Seconde. Ils découvrent une discipline ayant les caractéristiques suivantes : les questions qui sont traitées ne sont pas entièrement nouvelles, on les aborde différemment dans la littérature, dans les romans, la poésie, l’histoire, l’instruction civique, l’éducation religieuse. S’ajoutent à ces thèmes plus ou moins familiers quelques questions qui sont tout à fait nouvelles. Ce sont des questions de métaphysique, de psychologie et de logique un peu plus poussées. L’idée qu’on s’en fait généralement en l’abordant pour la première fois est très composite : celle d’une certaine érudition ; d’une technicité (pour ne pas dire d’un charabia) capable d’explorer les mondes mystérieux de l’existence et de l’esprit; celle d’une certaine désinvolture et d’une certaine inclination au non-conformisme, idée qui séduit certains et fait peur à d’autres. Dans certains milieux, la philosophie était assimilée à l’incroyance. Et les élèves ne l’ignorent pas. C’est ce que quelqu’un a voulu faire croire à mon père lorsqu’il a appris que je faisais des études de philosophie. Une telle interprétation relève de l’ignorance de l’histoire des idées et notamment l’ignorance de l’existence de grands philosophes adeptes des religions révélées. Ces réserves mises à part, j’ai gardé le souvenir d’élèves certes soucieux d’ abord de réussir leur épreuve de dissertation pour avoir le bac. Ce point à lui seul est déjà révélateur d’un certain rapport à la philosophie : comprendre les notions et s’exercer au raisonnement et à l’argumentaire pour construire un texte. La deuxième étape concerne ce que les notions étudiées peuvent leur apporter dans la vie quotidienne ; en quoi elles peuvent les préparer pour aborder l’acquisition d’autres connaissances et les armer dans la vie. Il est difficile de répondre avec précision à ces questions, mais on peut monter l’intérêt de les avoir posées. J’avais remarqué dans les classes de Terminales scientifiques où les matières dominantes étaient les Maths, la physique, la chimie et les sciences naturelles que certains élèves ne manifestaient pas beaucoup d’engouement pour la philo, plus soucieux qu’ils étaient de réussir dans ces disciplines scientifiques.

Mais j’ai souvent eu aussi de très bons élèves dans ces classes : ils réussissaient aussi bien en philo qu’en maths et physique. Cela se voyait bien qu’ils faisaient la différence entre leur pratique de ces disciplines et les questions que les philosophes, à travers des textes précis, posent aux scientifiques. L’histoire des idées leur apprend comment les mathématiques sont nées et qu’elles sont les principaux tournants de l’histoire de cette discipline liés à un environnement intellectuel, à des défis pratiques et souvent à des enjeux qui débordent la science et l’englobent. Ils apprennent à voir ce qui différencie la philosophie des sciences et des autres savoirs et pratiques. Elle n’est pas elle-même une science au sens où se conçoivent les disciplines énumérées plus haut, mais celles-ci comptent pour la philo comme la philo a capté pour elles aux commencements. La philosophie a comme vecteur principal de son activité la réflexion sur la signification des activités de l’homme et sur le sens de l’existence. Les sciences excellent dans leur pratique, étudient les régularités qui se retrouvent dans les phénomènes et élaborent des lois permettent de prévoir et d’agir efficacement. L’incidence de leur découverte sur la configuration des connaissances, sur l’homme et sur notre existence est l’une des questions que la philosophie pose de préférence.

Donc la philosophie attire toujours les étudiants…

S’agissant de l’éventualité d’une désaffection de la philosophie, bien que je sois à la retraite depuis un bon moment, il me semble que les effectifs au département de philo de l’Ucad suivent la progression du taux de scolarisation et du nombre de bacheliers. Quand j’étais étudiant à Dakar, nous étions une dizaine en licence. Actuellement, les amphithéâtres de Première année ont plusieurs centaines d’étudiants. Certains de ces étudiants vont finalement vers l’enseignement et d’autres empruntent d’autres voies. Il en est qui sont devenus des gradés dans la police et l’armée, beaucoup de vos collègues journalistes ont souvent la maîtrise de philosophie, d’autres diplômés en philo ont embrassé la carrière diplomatique, ou se sont mis au service d’institutions diverses ou encore font carrière dans la haute administration. Ma conviction est que la philosophie leur a été et leur sera toujours d’un grand apport.

Au siècle dernier, la montée en puissance de la pensée marxiste avait donné un regain d’intérêt à la philosophie. Jamais on n’avait autant débattu de politique, d’économie, de culture et de société, mais avec cette particularité d’en souligner les prises de partie idéologiques et philosophiques en termes d’avenir et de sens pour les démunis, les opprimés, les dominés, les aliénés victimes du capitalisme et de l’impérialisme. En ce début XXIe siècle, les questions fondamentales n’ont pas disparu, et la notion de crise est la plus récurrente dans le vocabulaire des experts, des politiques et des porteurs de revendications. Cela repose la question du sens de l’existence : si les crises persistent alors que l’humanité n’a jamais accumulé auparavant autant de savoir, de pouvoirs et de richesses, il y a comme un côté absurde de cette existence pour une bonne partie de l’humanité. Est-ce une fatalité ? Jusqu’ ici, la Banque mondiale, le Fmi, les institutions internationales n’ont pas apporté de solution décisive aux attentes du plus grand nombre d’humains dans le monde. On peut alors se demander quel est le sens de notre existence au XXIe siècle avec les technologies, le terrorisme, les questions d’environnement, de circulation des biens et des personnes qui ajoutent à la complexification de l’existence de nos sociétés. Le problème fondamental est le suivant : à quel devenir l’humanité est-elle appelée ? Comment remettre l’humain au centre de nos préoccupations, de nos projets et de nos décisions ? L’humain n’est pas seul au monde; sa vie et sa survie sont liées à celles des autres espèces qui se partagent la biodiversité. Mais il a un rôle capital à jouer et que lui seul peut jouer pour la construction d’un monde meilleur.

Vous avez été ministre de la Communication et de la Culture. Vous êtes témoin de l’évolution de la création artistique. Croyez-vous que celle-ci est moins féconde maintenant qu’avant ?

Il faut rappeler que nos sociétés ont toujours été créatives dans le passé précolonial, sous l’empire de la colonisation et aujourd’hui encore dans des conditions et sous des formes variées. Indépendamment de la musique traditionnelle et moderne dont la vitalité ne s’est jamais démentie, autour des années 1990, l’art plastique a été mis en orbite notamment à travers la technique dite de récupération. Celle-ci a inspiré beaucoup la création d’œuvres par la méthode de l’installation. Il y a là un vecteur qui remonte loin dans le passé Quand j’étais enfant, je me rappelle, à la Médina, à Dakar, il y avait des artisans appelés les «Baye diagal». Ils récupéraient dans les maisons toutes sortes d’objets et ils en faisaient des ustensiles de cuisine, des lits, des fers à repasser et d’autres commodités à la portée des bourses modestes. Ils avaient un niveau de créativité correspondant aux moyens dont ils disposaient. Ce qui est nouveau avec les indépendances, c’est l’interventionnisme étatique.

Les gouvernements indiquent dans les préambules des constitutions, traités et conventions qu’ils signent que la culture est l’alpha et l’oméga du développement en Afrique. Par leurs politiques culturelles, ils se donnent pour mission de promouvoir la création et à la créativité. Le premier président du Sénégal indépendant, L.S. Senghor prêtait une attention particulière à l’art et à la culture, étant lui-même poète et créateur. Son action peut être considérée comme un modèle d’interventionnisme étatique conscient et voulu. Il avait une conception de l’art qu’il professait et estimait qu’à l’aube de nos indépendances, il était de son devoir d’être à la fois un mécène, un guide quelque peu directif et un pédagogue pour aider à la promotion du secteur. Cette politique a donné naissance à des établissements de formation et de production soutenus par la volonté affichée de faire de la culture une vitrine du Sénégal. Avec des contextes économiques et des moyens différents, l’étape suivante a consisté à passer progressivement de l’action d’un État interventionniste à celle d’un État stratège.

La politique de la décentralisation de l’action culturelle entre dans ce cadre, à partir des années 1993-1995 avec la multiplication des centres culturels régionaux, la création de musées régionaux, l’essor de manifestations locales connues sous l’appellation de Journées culturelles et l’institution de rencontres périodiques nationales et internationales (Fesnac, Journées du patrimoine, Biennale de l’art plastique contemporain.) Les modes et sources de financements pour aider à la création se sont eux aussi diversifiés. Exemple : le fonds de soutien aux initiatives culturelles financé par l’Union européenne (Ue), géré par une structure autonome qui s’appuie sur des critères objectifs de sélection et qui réduit les procédures bureaucratiques au strict minimum. Ce phénomène concomitant de délégation de pouvoir, de décentralisation et également d’encouragement à des initiatives privées constitue une phase importante : celle où, sans renoncer à ses prérogatives régaliennes, l’État choisit délibérément de limiter son action à ceci : créer un environnement juridique favorable et soutenir la création et la créativité.

Cette deuxième phase est redevable à la précédente qui fut une sorte «d’âge d’or» non pas que tous les problèmes y fussent résolus mais parce que l’État avait assuré la prise en charge des premières infrastructures motivantes. Je pense au Musée dynamique, au Théâtre Sorano, aux Manufactures des arts décoratifs de Thiès notamment. Aujourd’hui, nous vivons une époque où l’État doit penser à conserver à la fois ces acquis, et en même temps transférer aux collectivités locales les missions permettant d’assurer un véritable développement à la base, condition sans laquelle un développement durable est impossible à réaliser. La culture est à la fois source, moyens et finalité du développement.

S’agissant plus précisément de la création, elle est marquée de nos jours par l’apparition et la possibilité d’accès à de nouvelles technologies (arts numériques) et à la diversification des espaces de production, de rencontres et d’échanges. Les artistes sénégalais voient ce qui se passe dans le monde. Ils participent à des rencontres internationales. La Biennale de l’art plastique contemporain attire plus de monde et de nouveaux partenaires à chaque édition tout en s’adaptant à la complexité du monde et aux nouveaux canons du marché de l’art. Le besoin de création est de plus en plus vif mais il se heurte à une difficulté que les artistes et les États africains n’ont pas encore résolue : le problème fondamental du rapport à l’économie culturelle. Comment faire en sorte que les entreprises culturelles se créent et prospèrent et que l’artiste puisse vivre décemment de son art ? Le marché de l’art est-il un marché où l’œuvre d’art doit être traitée comme une simple marchandise ? Est-ce qu’il faudrait des zones de spécificité pour permettre aux œuvres d’art de connaître un certain essor ? Cette créativité est cependant très vivante, il faut la saluer et l’encourager. Cependant, dans un domaine particulier, il me semble qu’elle a perdu son lustre d’antan : le théâtre. Et dans une moindre mesure le cinéma.

Justement, le cinéma semble connaître un regain de vitalité ces dernières années…

Le cinéma est en train de relever la tête. Mais, le fait que nous n’ayons pas de salles de cinéma, que les Sénégalais n’aient pas envie d’aller au cinéma comme autrefois, est très regrettable. Évidemment, c’est une longue chaîne de causes qui nous a conduits à cet état de choses.

Pour en revenir au théâtre, je n’ignore pas l’existence de troupes théâtrales avec des fortunes diverses à Dakar ou dans les régions. Mais, c’est, sans doute, la situation du Théâtre national Daniel Sorano qui est emblématique d’un certain recul et par effet d’entrainement l’estompage de l’image et de la valeur du théâtre compte tenu de ce qu’a représenté dans le passé cette institution presque mythique. Pour que le théâtre remplisse pleinement son office et qu’il impacte les comportements culturels, il faut qu’il puisse créer sa propre ligne de production d’œuvres qui, sans ignorer l’apport des autres disciplines, ne s’en distingue pas moins. Même dans le concept de théâtre total dont on crédite les techniques africaines et qui mêle danses, chants et jeux scéniques, la représentation théâtrale a un axe principal, celui du jeu, des personnages et d’un message central.

Sous ce rapport, notre Grand Théâtre ne me semble avoir du théâtre que le nom. Car je ne lui connais pas de ligne de créations théâtrales et d’œuvres théâtrales alors que Sorano nous laisse le souvenir de grandes prestations comme la Tragédie du roi Christophe, l’Os de Mor Lam, Gouverneur de la rosée (Abdou Anta Ka) les œuvres de Amadou Cissé Dia, Thierno Ba, Cheik Alioune Ndao, Alioune Badara Bèye et bien d’autres encore que je m’excuse de ne pouvoir citer toutes.

Ne faudra-t-il pas alors désigner le Grand Théâtre sous le vocable de Palais de la culture ?

J’ignore si à l’origine le Grand Théâtre avait été conçu pour être un théâtre au sens classique que j’ai évoqué ou si, dès l’origine, il était conçu pour répondre au besoin de disposer d’une salle de spectacles. L’éclaircissement de ce point permettrait de répondre à votre question et, sans doute, d’aller dans le sens de ce que vous suggérez si réellement il n’ y a pas de perspectives de redonner au théâtre ses lettres de noblesse dans ce bel édifice qui a effectivement une allure majestueuse de Palais de la culture. Il y a, me semble-t-il, quelque chose à faire et qui est du ressort, à la fois, des acteurs de ce domaine et des pouvoirs publics.

Pour le reste, la création et la créativité rencontrent encore en Afrique des difficultés inhérentes à différents facteurs. Elle est visible et se renouvelle en milieu urbain. C’est moins évident en milieu rural et de telles disparités doivent être corrigées, faute de quoi le concept développement durable risque d’en être considérablement affecté.