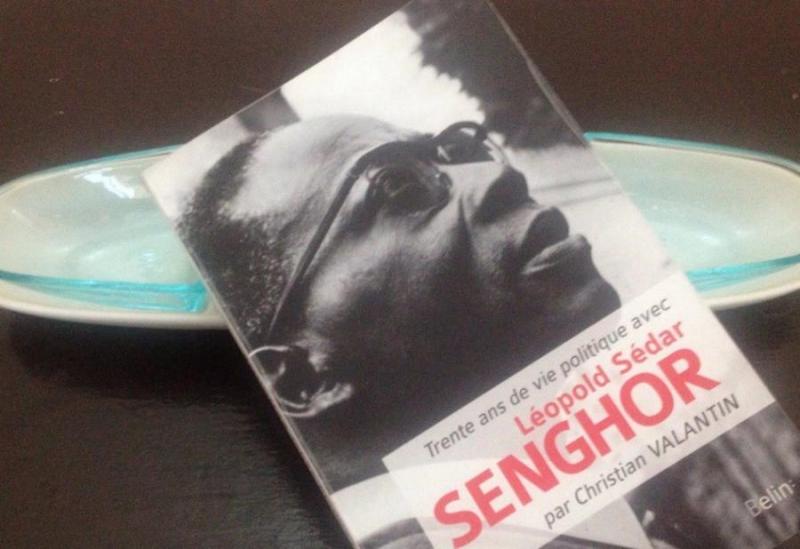

MULTIPLE PHOTOSSENGHOR RACONTÉ PAR CHRISTIAN VALANTIN

EXCLUSIF SENEPLUS - Bonnes feuilles du livre "Trente ans de vie politique avec Léopold Sédar Senghor" - Préface de Souleymane Bachir Diagne

Saint-Louis, 1955. Ministre dans le gouvernement français, Léopold Senghor est de passage dans la capitale de l’AOF. Il déjeune chez Louis Guillabert. Au jeune Christian Valantin, petit-fils du chef de la maison, qui lui fait part de son intention de devenir avocat, il conseille de faire "colo". Ainsi il pourra devenir, dix ans plus tard, gouverneur du Sénégal. "Avant dix ans, le Sénégal sera indépendant", répond Valantin. "Avant d’être indépendant, il nous faudra quelques années d’apprentissage par l’autonomie interne", réplique Senghor. Le Sénégal accéda à l’indépendance cinq ans après, en 1960.

L’élève eut donc raison sur le maître, mais suivit son conseil. Les deux hommes étaient partis pour un long compagnonnage. Brevet de l’ENFOM (École nationale de la France d’outre-mer) en poche, Christian Valantin fut nommé chef de cabinet par Senghor, qui venait d’être élu président de l’Assemblée fédérale du Mali, le 4 avril 1959. Il sera par la suite tour à tour gouverneur de Thiès, directeur de l’OCA (Office de commercialisation agricole), directeur de cabinet de Senghor avant d’être élu député en février 1968. Il sera réélu jusqu’en 2000. Trente-deux ans de vie parlementaire. Sous la bannière socialiste.

C’est cet homme qui vient, à 87 ans, de publier Trente ans de vie politique avec Léopold Sédar Senghor, 196 pages d’histoire, d’analyse et de réflexion où il est question de la culture, de la négritude, des droits de l’homme, de la démocratie, du métissage, de l’Unité africaine, de la francophonie, de la civilisation de l’universel…

Le livre commence par une interrogation de l’auteur sur sa légitimité à évoquer Senghor : "Qui suis-je pour oser aborder, à mon tour, un tel sujet, alors que d’autres, sans doute plus autorisés, l’ont fait avec justesse et talent ?" Question à laquelle Souleymane Bachir Diagne répond dans la préface portant sa signature : "Ceux qui, comme moi, ont le bonheur d’avoir souvent entendu Christian Valantin parler de celui qui fut son mentor pendant des décennies, lui répondront simplement que la sienne, parmi toutes ces voix de biographes, est celle de quelqu’un qui fut de l’équipe Senghor, qui le connut au point où, ainsi qu’il le rapporte, il pouvait 'lire sa pensée' dans les situations qu’ils vivaient ensemble, déchiffrer sur le visage de son 'patron' quels sentiments l’habitaient."

L’équation de sa légitimité résolue, surgit celle de l’opportunité de parler de Senghor aujourd'hui, en 2016. Christian Valantin que SenePlus a rencontré à Saint-Louis puis à Dakar, s’employant à faire la promotion de son livre, ne vise qu’un but : "permettre à la jeunesse sénégalaise de connaître l’histoire de son pays".

Nous vous proposons ci-dessous les bonnes feuilles de ce document d’histoire, qui allie rigueur factuelle, profondeur d’analyse et qualité d’écriture. Des ingrédients sans lesquels toute ligne sur Senghor serait presqu'un affront à l’homme de culture, "tombé en politique". Celui que Souleymane Bachir Diagne classe parmi les personnalités "qui ont dominé de toute leur stature le XXe siècle, en particulier l’ère des décolonisations et des premiers pas des jeunes nations africaines devenues indépendantes".

LES BONNES FEUILLES

Carrière poétique et carrière politique

"C’était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Senghor venait d’être nommé professeur à l’École nationale de la France d’outre-mer (ENFOM), à la chaire précédemment occupée par Maurice Delafosse, ethnologue africaniste. Il avait obtenu une bourse du Centre national de la recherche scientifique pour mener, au Sénégal, une enquête sur la poésie populaire sérère.

Lorsqu’arrivèrent les élections de novembre 1945, Lamine Guèye, avocat et homme politique, lui demande, au nom de la ‘Fédération socialiste’ du Sénégal, de faire acte de candidature. Senghor raconte : ‘J’ai hésité pendant un mois. Je sentais en effet que cela allait être la fin de ma carrière universitaire et, peut-être, de ma carrière poétique’ ; il avait ‘peur de tomber dans la politique’. Cependant, au-delà des pressions familiales et amicales, il trouva une raison objective d’accepter : la misère dans laquelle les années de guerre et de sécheresse avaient plongé les paysans sénégalais.

Il a pris le soin de laisser à la postérité ses discours les plus essentiels, ses interventions les plus explicatives, ses messages les plus importants, tous concentrés dans cinq tomes, au titre évocateur, Liberté. Ce seul mot dit bien l’attitude de Senghor tant dans sa pensée que dans son action : c’est en homme libre qu’il pense et agit. En Africain aussi : la négritude fut le fil conducteur de sa vie personnelle, poétique, intellectuelle et politique. La conciliation fut le modus operandi qu’il choisit, pour rapprocher les contraires et aboutir au consensus. La symbiose, non la seule rencontre mais le mélange des civilisations et des cultures, notamment noires et blanches, fut son utopie suprême.

Dans deux livres, La Poésie de l’action et Ce que je crois, il coucha sur le papier la synthèse de sa vie et de sa pensée. Pour montrer la justesse de ses objectifs, il fit appel aux plus grands africanistes et penseurs, donnant à ses dires et à ses écrits la force d’une vérité.

"Qui suis-je pour oser… ?"

"Qui suis-je pour oser aborder, à mon tour, un tel sujet, alors que d’autres, sans doute plus autorisés, l’ont fait avec justesse et talent ? Je réponds. Encore lycéen mais déjà passionné par la politique comme tant de mes camarades, je devins, avec ceux-ci, dans les dernières années de la décennie 1940, un admirateur de Senghor. Je le suis resté et, à la fin de mes études universitaires, en 1958, il m’appela pour faire partie de son équipe.

Je terminai ma carrière administrative dix ans plus tard, non sans avoir exercé, grâce à lui, plusieurs fonctions aussi captivantes et passionnantes les unes que les autres, en cette période où le Sénégal, en accédant à l’indépendance, tournait le dos à presque cent ans de domination coloniale. Constatant que j’avais le goût de la politique, Senghor m’incita à devenir député ; c’est à Thiès, dont il fut le maire, et surtout dans le département qui l’environne que je fus élu jusqu’en 2000. À soixante et onze ans, après trente-deux ans de vie politique et parlementaire, le moment était venu de m’en retirer.

Après avoir été mêlé au plus près à la nouvelle politique institutionnelle, administrative, économique, financière, culturelle, parlementaire du Sénégal, j’ai pu, autant que faire se peut, voir comment Senghor articulait ses idées à ses actes, quels résultats il obtenait, quel regard il portait sur le pouvoir qu’il détenait. Ce fut passionnant, une grande leçon d’humilité, de rigueur et de pragmatisme, de fermeté, de sollicitude accompagnée d’un sens aigu des responsabilités. Un esprit de décision. (…)

La négritude, la Culture, l’Unité africaine, la francophonie, la Civilisation de l’Universel seront les mots-clés de ce récit dans lequel se concentrent à la fois la pensée visionnaire, l’action de Senghor et le témoignage que les diverses fonctions que j’ai occupées pendant quarante-deux ans me permettent de livrer.

Rencontre avec la négritude

"Dans Ce que je crois, son dernier livre, Senghor raconte qu’il voulait être prêtre. Le père Lalouse, directeur du collège séminaire, en qui il reconnaissait une grande compétence d’enseignant, voulait faire de ses élèves sénégalais des ‘Français à peau noire’ adoptant ainsi, sans y voir à mal, la politique coloniale d’assimilation. Ce que lui reprochait respectueusement mais clairement Senghor qui, à force de s’insurger et de revendiquer, portait implicitement la parole des séminaristes. Le père Lalouse, de guerre lasse, le convoqua pour lui dire que le sacerdoce n’était pas sa vocation, car un prêtre doit en tout premier lieu savoir obéir. Senghor pouvant d’autant moins s’incliner devant les erreurs de jugement du père-directeur que, d’autre part, ce dernier, par des paroles blessantes, stigmatisait le mode de vie en brousse. La susceptibilité du jeune Senghor s’en trouvait atteinte. (…) Senghor découvrait, sans le savoir, la négritude. Le mot n’existait pas encore. Finalement, il quitta le collège pour rejoindre l’école secondaire ‘officielle’ devenue depuis le lycée Lamine Guèye. Ce choix révèle son caractère déjà affirmé. Il ne transigeait pas et c’est alors qu’il se sentit ‘Nègre’ : le jeune Léopold ‘gardait des expériences de son enfance le sentiment d’appartenir à une grande civilisation’.

Il fut question de l’envoyer en France. Ce que ne voulait pas son père, préférant le destiner à un travail qu’il connaissait et qui lui avait procuré quelques satisfactions : un métier de traitant. Sa tante Hélène, épouse d’un autre Senghor, frère de son père, devina sans doute que ce travail n’était pas fait pour son neveu. Instruite à Saint-Louis chez les sœurs de Saint Joseph de Cluny où elle se lia d’amitié avec une de mes tantes, elle entreprit de convaincre son beau-frère de le laisser partir en France et d’y poursuivre ses études. Elle y réussit. Senghor lui en fut éternellement reconnaissant.

(…)

Justification de la négritude

"C’est dans la philosophie de Bergson que Senghor trouva la justification de la négritude. En effet, dans sa thèse, Bergson montre que, depuis la Renaissance, ‘les valeurs de la civilisation européenne, reposant essentiellement sur la raison discursive et les faits sur la logique et la matière, devaient être dépassées par l’intuition, pour avoir une vision en profondeur du réel’. Ce fut la ‘révolution de 1889’ qui, révélant une autre manière de penser, donna, par un retournement dialectique, à la philosophie une direction radicalement opposée à celle qui prévalait jusqu’alors. Le réel, c’est la vie qui est mouvement de la pensée, de l’action. Senghor fait donc mouvement pour rester dans le réel ; il fait sien le vitalisme de Bergson et imprimera la marque du bergsonisme à sa pensée comme à son action politique. Son acharnement à promouvoir la fédéralisme et le confédéralisme procède de ces idées pour faire progresser son action politique en Afrique et à l’extérieur.

Senghor accorde à l’art nègre une importance capitale. Par rapport à l’esthétique gréco-latine, il exprime un symbole, non une imitation ; il est explicatif, non descriptif ; il participe du vitalisme : c’est le rythme qui exprime, par le symbole, la force vitale à laquelle Senghor, éduqué par son Tokor dans l’animisme de ces ancêtres, manifeste sa confiance. ‘L’Être est force au sens ontologique du mot’. C’est cette force qui, finalement, le fait ‘tomber en politique’ et le fait accéder jusqu’au sommet, alors que personne, ne pariait sur sa capacité à y parvenir.

(…)

Moralement atteint

"Senghor fut élu à l’occasion des élections aux deux Constituantes de 1945 à 1946, député français du Sénégal sur la liste SFIO de Lamine Guèye. Bien vite, il se rendit compte que sa présence au sein de la fédération socialiste de l’Afrique occidentale française (AOF) était devenu difficile, sinon impossible : des violations de règles du parti, des accusations infondées de trahison, de multiples problèmes de procédure, l’incompétence du congrès fédéral extraordinaire pour juger du ‘cas Senghor’, lettres restées sans réponse, vexations diverses. Finalement, l’aveu fait à Senghor par certains camarades socialistes SFIO révèle le fond du problème : le comité directeur donne sa préférence à Lamine Guèye en qui il voit la tête de proue de la politique africaine de la France.

Cet épisode, qui relate la relation du député avec la SFIO de 1948, a été détaillé par Senghor lui-même dans sa lettre de démission à Guy Mollet. Il découvre les dessous du fonctionnement d’un parti, ses fourberies, ses comportements, ses comportements antidémocratiques. On le sent très humilié et très déçu par le comportement de ses camarades de parti, finalement par l’impuissance de la direction du Parti à régler son différend avec Lamine Guèye.

Il en tire la conclusion : ‘Devant une telle mauvaise volonté, il ne nous reste plus qu’à partir.’ Il revient donc de ses illusions. Lui en restait-il vraiment ? Il sera cependant moralement atteint sans renoncer pour autant à ses convictions socialistes ni aux amitiés qu’il avait pu nouer pendant ces quelques années passées à la SFIO. Malgré tout, il démissionne et crée son parti.

Senghor créa son parti, le BDS, avec lequel il gagna les élections législatives du 17 juin 1951. De plus, à la surprise générale, il remporta les deux sièges de député, privant Lamine Guèye du sien. Comment Senghor, intellectuel dans l’âme, rêvant d’une chaire au Collège de France, pressé par ses propres parents à accepter l’offre de Lamine Guèye, comment s’était-il transformé en leader politique ? Comment, lâché à Paris par le Comité directeur de la SFIO, entra-t-il en dissidence et créa-t-il son propre parti ? Comment Senghor put-il, avec une formation politique de trois ans seulement, bouleverser à ce point la donne politique au Sénégal, et ce avec une administration coloniale dévouée à son concurrent ? Il y a de quoi répondre à ces questions.

(…)

"Senghor me conseilla…"

"Bachelier, je m’inscrivis à l’Institut de droit de Dakar qui préfigurait la future faculté de droit de l’université de Dakar. J’y décrochai ma première année de licence en droit. Puis ce fut le grand saut vers la France. Paris était ma destination. Je devais y poursuivre mes études de droit et préparer, au lycée Henri IV, mon entrée à l’ENFOM. Mon adaptation à la vie parisienne ne se faisait pas dans les meilleures conditions. Ma santé en fut affectée et je fus contraint de faire une cure de repos à la montagne pour soigner une primo-infection. Je m’inscrivis en même temps à la faculté de droit de Toulouse où je terminais ma licence pour devenir avocat. Je ne le suis pas devenu, du moins pas immédiatement.

Senghor, qui était ministre dans le gouvernement d’Edgar Faure, de passage à Saint-Louis, vint déjeuner à la maison. Me demandant ce que je voulais faire, je lui dis mon intention d’être avocat. Sans vouloir me contrarier, il me conseilla de faire ‘Colo’, pour le plus grand plaisir de ma grand-mère et, pour me convaincre, me fit entrevoir la perspective d’atteindre les plus hautes fonctions territoriales, les TOM, devant connaître dans les années à venir d’importantes transformations institutionnelles. Il précisa : ‘Nous aurons besoin des cadres qui sont actuellement en fin d’études ; deviens administrateur et dans dix ans tu seras gouverneur du Sénégal’. Mais, je lui répondis : ‘Avant dix ans, le Sénégal sera indépendant’. ‘Avant d’être indépendant, me répliqua-t-il, il nous faudra quelques années d’apprentissage par l’autonomie interne.’ C’était l’avis de sept territoires sur huit de l’AOF (la Guinée exceptée). Nous étions en 1955, un an avant le vote de la loi-cadre et cinq ans avant l’indépendance.

Senghor avait-il raison ? Politiquement non : le congrès du Parti du regroupement africain (PRA), réuni à Cotonou du 25 au 27 juillet 1958, optant pour l’indépendance immédiate, le mit en minorité. Raisonnablement oui : l’avenir lui donna raison.

(…)

Face à Lamine Guèye

"Au Sénégal, Senghor cherchait à rassembler les forces vives de la nation pour construire un pays nouveau. Les victoires électorales de 1951, 1952, 1956 donnèrent au BDS et à Senghor une légitimité reconnue par tous. C’est ainsi qu’après la victoire aux législatives du 2 janvier 1956, Senghor répondit à de jeunes intellectuels sénégalais pour les remercier d’avoir adhéré au BDS. S’en suivit, au cours du mois de juin 1956, une série de d’adhésion au BDS de personnalités importantes et la fusion de trois formations politiques autour d’un parti dominant, le sien. Seule la SFIO, tout en participant durant le mois de juillet 1956 aux travaux de la commission de la fusion, donna un accord de principe, qu’elle remit finalement en cause. Cette situation créa des scissions au sein de la SFIO et du MPS-RDA. Le mouvement autonome de Casamance (MAC) se détacha de la SFIO ainsi qu’un groupe dit des Socialistes Unitaires. Un groupe de MPS-RDA dissident fit de même. La commission de fusion ainsi recomposée adopta les conclusions de la commission qui, le 12 août 1956, furent signées par les cinq partis. Le congrès constitutif du parti unifié prévu le mois de février 1957 porta le nom de Bloc populaire sénégalais (BPS-Parti unifié des masses sénégalaises) ; Senghor en était le directeur politique.

Le premier test électoral du BPS aura lieu le 18 novembre 1956 à l’occasion des élections municipales dont le régime a été profondément modifié. Deux listes sont en concurrence : le BPS et l’Action démocratique et socialiste de Lamine Guèye, dont la référence à la SFIO fut abandonnée, du moins en apparence. Le BPS de Senghor remporta ces élections sauf à Dakar, à Saint-Louis et à Louga. Lamine Guèye, vainqueur à Dakar et à Saint-Louis, confirma sa représentativité dans les deux plus grandes communes du Sénégal. Ceci expliqua sans doute son refus de fusionner avec le BDS en juin 1956 ; il attendait de savoir comment se dérouleraient les élections municipales.

Réconciliation avec Lamine Guèye

"Les élections du 31 mars 1957 eurent lieu immédiatement après la promulgation des décrets d’application de la loi-cadre qui consacrait entre la France et ses ex-colonies un rapport d’autonomie interne. Le rapport de force confirmant la domination du BPS et la place de seconde formation politique de l’Action démocratique et socialiste, le paysage politique du Sénégal va s’en trouver modifié. En effet, le regroupement des partis politiques n’était pas achevé : il manquait le parti de Lamine Guèye. Le BPS forma le premier gouvernement autonome de la loi-cadre.

Cet événement eut un important retentissement salué dans un grand meeting, le 17 juin 1957, par la réconciliation entre Senghor et Lamine Guèye ; la fusion entre le BPS et le Parti socialiste d’action sociale (PSAS) pouvait se réaliser après acceptation de leurs instances respectives ; ils fusionnèrent dans un seul parti qui fut nommé, sur proposition de Lamine Guèye, l’Union progressiste sénégalaise (UPS) : il conduisit le Sénégal à l’indépendance et le géra pendant de longues années. Ce fut la fin d’une décennie de guerre implacable entre Senghor et Lamine Guèye et entre leurs partis. La volonté de deux grands hommes d’agir démocratiquement a permis de mettre fin à ce combat politique impitoyable.

Il leur fallut une force de caractère peu commune et une générosité sans faille pour aboutir à ce résultat. Pour Lamine Guèye, il fallut surmonter ses profondes désillusions après la dissidence de Senghor, sa cinglante défaite aux législatives du 17 juin 1951 et aux élections qui suivirent. Certes, les municipales de 1956 qui le virent gagner à Dakar et à Saint-Louis lui mirent du baume au cœur, mais elles lui donnèrent surtout une représentativité certaine. Senghor en tint compte par la suite : il proposa à l’UPS que Lamine Guèye devienne, le 2 avril 1959, le président de l’Assemblée nationale après l’indépendance. Cela ne se fit pas sans mal, les ex-BDS revendiquant pour un des leurs, cet honneur qui semblait leur revenir naturellement. Mais Senghor, en homme d’État, soucieux de l’unité de la nation, imposa sa volonté. Il dépassa ainsi son statut de chef de parti pour faire valoir désormais celui qui allait être le sien à la tête de la future République.

À partir de ce moment Senghor, devint un autre. C’est cet autre qui agira lors de la crise de 1962.

(…)

Crise de 1962

"Après l’éclatement de la Fédération du Mali, l’Assemblée législative du Sénégal, érigée en Assemblée constituante avait adopté, le 25 août 1960, une constitution, promulguée le 29 août ; elle fut inspirée par Senghor, élu président de la République du Sénégal le 5 septembre 1960. La construction institutionnelle répondait dans la forme aux normes constitutionnelles standard, mais elle n’avait jamais été confrontée à des situations attestant du rôle qui théoriquement était le sien On pouvait penser qu’elle prenait appui sur les qualités supposées du détenteur du pouvoir, tant il est vrai qu’une Constitution ne prouve sa solidité qu’en fonction de la force morale et politique de celui qui en est le ‘Gardien’. La personnalité de Senghor mettait-elle la République à l’abri des dérives ? L’État en création se révélera-t-il assez solide pour éviter des accidents pouvant le mettre en péril ? Des réponses à ces questions dépendaient la crédibilité de l’État de droit qu’on voulait instituer et l’avenir du pays.

Tout avait bien commencé. Mamadou Dia, à la tête du gouvernement autonome, avait, avec le P. Louis Joseph Lebret, lancé des réformes importantes et justifiées : le premier plan de développement était en cours d’élaboration. Mais les options prises sur le plan économique, les mesures d’austérité et d’assainissement des mœurs sociales n’étaient pas du goût de tout le monde. Les manifestations de rue se succédèrent. Au début de l’année 1962, le climat politique commençait à se dégrader dans le parti majoritaire traversé par des luttes de clans pour se transformer, au fil des mois, en crise institutionnelle qui faisait ressortir des divergences entre les deux têtes de l’exécutif gouvernemental. On voyait venir cette crise depuis quelque temps : réunions et remaniement ministériel ne laissaient aucun doute sur sa fatale issue. La confiance s’était évanouie, les paroles qui s’échangeaient n’avaient plus rien d’amical ni même de courtois, deux camps s’affrontaient, la raison laissait place à l’émotion.

Cet épisode, que j’ai personnellement vécu, ne présageait rien de bon.

Je gouvernais en ce temps la région de Thiès et Thiès était proche de Dakar, 70 kilomètres exactement, ce qui me permettait de me rendre facilement dans la capitale et d’y rencontrer des personnes particulièrement informées. Un soir avant de rentrer à Thiès je décide d’aller voir chez lui Ibrahima Sarr, ministre de la Fonction publique et du Travail. On se rencontrait souvent, car il était un responsable politique influent dans la région. Syndicaliste, héros légendaire de la grande grève des cheminots de 1947, il conservait de solides amitiés à la cité Ballabey de Thiès. Pour le gouverneur que j’étais, c’était précieux. De plus, il était saint-louisien et le meilleur ami de mon oncle, André Guillabert. Il me reçut comme un oncle reçoit son neveu. Je le sentis préoccupé ; effectivement il ne décolérait pas contre Senghor qui avait laissé le ministre de l’Intérieur embarquer sans management le vieux président honoraire de l’Assemblée territoriale dans un fourgon de la police pour le ramener à Kaolack, au vu et au su de tous, comme pour l’humilier. Ibrahima Seydou Ndao se trouvait à Dakar, invité par le président Senghor, pour y recevoir des soins à l’hôpital principal où normalement il occupait une chambre spécialement aménagée pour sa paralysie survenue à la suite d’u très grave accident de la route plusieurs années auparavant, lors d’une tournée politique. Malgré son état, Ibrahima Seydou Ndao était resté un responsable politique important dans tout le Sénégal et notamment dans la région du Sine Saloum. Senghor lui devait d’avoir créé le BDS. Il avait été pendant presque dix ans président de l’Assemblée territoriale du Sénégal. Valdiodio Ndiaye, originaire du Saloum, fils d’une des grandes familles, celle du Bour Saloum, qui avait régné sur cette partie de la région, n’était pas sans ambitions, légitimes au demeurant. Il voulait être le patron incontesté de la région et éliminer le vieux président qui ne se laissait pas faire. Le ministre de l’Intérieur avait alors décidé de rapatrier le vieil homme de force à Kaolack, dans un fourgon cellulaire. Ibrahima Sarr, qui vouait une piété quasi filiale à Ibrahima Seydou Ndao, était furieux et reprochait à Senghor d’avoir, contrairement aux coutumes du pays, laissé faire alors que ce dernier était son invité. Sous le coup de la colère, il décidé de rallier le camp de Mamadou Dia, alors qu’il n’avait pas pris position jusque-là.

Senghor ne réagit pas. Ce qui lui valut de la part de l’opinion publique une forte et persistante accusation de faiblesse, voire de lâcheté. Je pus me rendre compte, cependant, que le président Senghor était d’une vigilance extrême devant ce qui se passait ; il attendait son heure. Au sein de son cabinet, il était aidé par Michel Aurillac, son conseiller juridique, et par le lieutenant-colonel Pierre, directeur de la gendarmerie du Sénégal dont le rôle fut particulièrement déterminant au moment de l’éclatement de la Fédération du mali. Quant à Mamadou Dia, il n’avait plus à ses côtés celui qui, depuis le 15 septembre 1958, était devenu, outre son directeur de cabinet, son confident, son ami plus que fidèle : Roland Colin, qui savait mieux exprimer les idées et l’opinion de son 'patron' comme il aimait l’appeler. Le 9 septembre, en effet, atteint par une tuberculose ancienne qui s’était réveillée, il fut rapatrié en France, la mort dans l’âme, conscient de la gravité d’une situation sénégalaise qui ne cessait de se dégrader. Je suis de ceux qui pensent, et je ne suis pas le seul, que la présence de Roland Colin auprès de son ‘patron’ aurait pu favoriser une autre issue à cette crise. C’est l’avis de Michel Aurillac, avec qui Colin entretenait les meilleures relations, et même celui de Senghor.

(…)

"En 1962, Mamadou Dia, dont la politique d’austérité et de redressement économique mécontentait jusque dans l’opinion publique, ne trouvait pas, non sans l’avoir cherché, le soutien de l’Assemblée. Il prit alors des décisions qui conduisirent à sa perte : le 17 décembre, il fit arrêter quatre députés et ordonna aux forces de police et de gendarmerie d’occuper l’Assemblée nationale, c’est-à-dire empêcher le fonctionnement régulier des institutions.

Juridiquement ce fut une tentative de coup d’État mais on peut se poser la question de savoir si Mamadou Dia en avait besoin, lui qui avait pratiquement tous les pouvoirs. Ce fut en tout cas une erreur politique majeure qui, en ressemblant à un coup d’État, se paya comptant, comme toute faute politique. Mamadou Dia commit alors, pour se défendre et éviter la Haute Cour de justice, deux erreurs : la première fut la différence de perception que Senghor et lui avaient de son statut, la seconde fut sa sous-estimation de la capacité de réaction du président de la République.

Primauté du parti

"Mamadou Dia considérait qu’il tenait de l’UPS son mandat de président du Conseil, Senghor, lui, estimait tenir le sien, non de l’UPS, mais de la Constitution dont il était le gardien et assurait le respect. Désignés, certes, par le parti majoritaire, ce sont les députés, qui validaient on invalidaient ce choix. Se référer à la primauté du parti pour justifier son action et lui demander d’arbitrer le différend était un détournement de sens. Le 23 juillet 1960, lors du Congrès de l’UPS-PFA, deux ans avant la crise de 1962, Senghor, alors secrétaire général de l’UPS, avait prononcé ces paroles : ‘le rôle du parti est de conception, de direction et de contrôle. C’est dire sa primauté sur les autres organismes- politiques, économiques, sociaux, culturels- dont le rôle est essentiellement d’étude, d’élaboration et de gestion. Ceux-ci mettent en forme et en pratique la doctrine et le programme du parti’. Le 23 juillet 1963, cette fois-ci sept mois jour pour jour après la crise, répondant à ceux qui faisaient de la primauté du parti un dogme intangible, Senghor précisait, cinglant, «la primauté du parti ne peut jamais être invoquée contre la Constitution». Il était ici cohérent non seulement avec lui-même, mais encore avec les règles de toute institution démocratique et avec celles de l’UPS.

La dérive de la primauté du parti semait la confusion. Une tendance tenace, persistante pendant de longues années, s’était ancrée dans les esprits : ce que la parti décidait devait automatiquement être entériné par les institutions de la République ; l’UPS, malgré les reproches qu’on pouvait lui faire, n’était pas un parti bolchevique ; dans ses différentes instances, il investissait ses candidats aux élections et personne, pas même Senghor, n’y trouvait à redire. Mais les militants de l’UPS avait pris la mauvaise habitude de croire que le choix du parti s’imposait aux institutions, contre la loi suprême, au besoin. Ce fonctionnement est ce qu’on appelle une dictature.

De surcroît, une lecture du texte révélait que ‘le mandat impératif (étant) nul’, l’Assemblée n’était pas obligée de tenir compte des avis d’une formation partisane, fût-elle majoritaire. Le 17 décembre 1962, les députés empêchés de se réunir à l’Assemblée nationale votèrent au domicile du Président de l’Assemblée une motion de censure à l’unanimité des 47 présents, faisant ainsi savoir qu’ils retiraient leur confiance à Mamadou Dia et à son gouvernement. Dans un tel cas, surtout quand on a le droit avec soi, on n’hésite pas. La démocratie était sauve. Combien de fois Senghor n’a-t-il pas dit aussi, répété et écrit que dans l’expression ‘socialisme démocratique’, l’adjectif est le plus important que le substantif ? Pourtant, un événement au centre duquel il s’était trouvé aurait dû alerter Mamadou Dia : l’éclatement, le 20 août 1960, de la fédération Sénégal-Soudan du mali. Pendant que le Sénégal vivait une démocratie parlementaire, le Soudan avait adopté un mode totalitaire. C’est sur cette dichotomie que l’éclatement a eu lieu.

Senghor détenait un pouvoir qui semble n’avoir pas été pris en compte par Mamadou Dia ; en tant que président de la République, il était, de par la Constitution, chef des armées, et les militaires avaient décidé de lui obéir. Il appliqua le texte constitutionnel qui lui commandait d’assurer, par son arbitrage, en cas de crise grave, le fonctionnement régulier des institutions. Cette disposition ne figurait pas dans la Constitution française de 1946, mais dans celle de 1958. Senghor l’avait-il pris à titre préventif, en l’important dans le texte sénégalais de 1960 ? On peut le penser comme on peut en douter. Toujours est-il qu’un texte constitutionnel doit toujours prévoir des garde-fous.

"Le pouvoir corrompt"

"Le 18 décembre 1962, retrouvant l’Assemblée, 55 députés sur 80 votèrent le transfert des attributions du Président du Conseil au président de la République et l’instauration d’un régime présidentiel. Le président de la République devenait chef du gouvernement. Tout ce que Senghor voulait éviter d’être. Dans cette affaire deux amis se sont perdus. Ne s’étaient-ils pas trop éloignés l’un de l’autre ? Le pouvoir corrompt…

(…)

Si Mamadou Dia avait manifesté quelque autoritarisme pendant qu’il était chef du gouvernement (on l’en a souvent accusé), et il faut admettre que son tempérament l’incitait quelques fois à se montrer peu commode, ces épreuves ont fait de lui un homme qui avait gagné l’estime et le respect d’un grand nombre de personnes. À son retour à la vie normale, en 1974, il alla rencontrer Senghor qui le reçut au Palais. Il prit l’initiative, pour le saluer, de lui donner, l’accolade ; Senghor en fut surpris mais l’accepta. C’était le signe, sinon d’un oubli, au moins d’une marque de celui qui veut effacer toute trace de ce que la politique peut avoir de cruel. La loi d’amnistie que Senghor avait fait voter en 1976 peut-être considérée comme une réponse symbolique au geste fraternel d’un homme sans haine. Pourquoi avoir attendu deux ans après la libération de Mamadou Dia ? Sans doute par prudence. Il voulait s’assurer, vu la situation, qu’il n’avait plus rien à craindre de l’ancien président du Conseil ni de ses compagnons. Senghor dit un jour à Roland Colin qu’il fut profondément ébranlé par la douleur qu’il ressenti d’avoir perdu un ami, mais qu’il se devait de remplir sa mission de chef d’État.

La crise de 1962 provoqua, avec la rupture du tandem Senghor-Dia, la disparition de celui qui était la force (au sens philosophique et bergsonien du terme), indispensable à l’élaboration et à la réalisation du Plan ; Mamadou Dia, dans le même temps, avait lui aussi perdu en Senghor, le versant politique de cette force, tout aussi indispensable à son action.

(…)

L’âme de la République

"La crise de 1962 avait conduit Senghor à rester au pouvoir et à instaurer un régime résidentiel. Mais ‘la trop grande concentration du pouvoir entre les mêmes mains poussait les responsables placés au dessous à se décharger de leurs responsabilités’. D’où la nécessité de déconcentrer le pouvoir : ‘le chef de l’État dont la fonction essentielle est de déterminer la politique de la Nation la fait exécuter par un Premier ministre’. La stratégie qu’il adopta pour le nommer fut un chef-d’œuvre d’exécution en même temps qu’elle posait le problème de sa succession. Tout le pays attendait et les pronostics allaient bon train. Faisant fi des rumeurs, il brouilla les pistes et se paya le luxe de sauter une génération lorsqu’il révéla son choix. En désignant Abdou Diouf, qu’il avait déjà jugé comme secrétaire général de la présidence, fonction de confiance s’il en est, il voulait le tester à une fonction encore plus élevée, celle de Premier ministre. Abdou Diouf était jeune, il avait tout juste trente-cinq ans. C’était important et, sans doute, cet âge fut déterminant. Il n’est pas surprenant que Senghor ait songé de longue date à sa succession : Abdou Diouf m’a raconté qu’un jour où son épouse et lui se trouvaient à une réception au palais, le président s’éloigna discrètement avec Madame Diouf des personnes qui l’entouraient, pour lui faire une confidence : il s’agissait pour elle de prendre soin de son mari à qui il entendait réserver un grand avenir.

Le 31 décembre 1980, quand il remit sa démission à Kéba Mbaye, premier président de la Cour suprême, il l’invita à ‘recevoir, dans le cadre de la Constitution, le serment de Monsieur Abdou Diouf, l’actuel Premier ministre’. En quittant le pouvoir volontairement, Senghor effaçait la baisse de popularité provoquée par une démocratie à parfaire, jointe à l’insuccès relatif de sa politique de développement. Renaissait alors dans l’opinion nationale et internationale le président exemplaire parce que vertueux qui, voulant quitter le pouvoir, avait préparé à son successeur une présidence stable et durable.

(…)

De lui-même, Senghor quitta le pouvoir vingt ans après l’avoir exercé en tant que président de la République et trente-cinq ans après ‘être tombé en politique’.

Il fut l’âme de la République."

Les intertitres sont de SenePlus