LA PREMIÈRE DÉCENNIE DE LA JEUNE RÉPUBLIQUE SÉNÉGALAISE

La frilosité du contexte politique de cette décennie, avec des marqueurs qui ne rassuraient guère, faisait que les États africains devaient relever un défi majeur qui était un gage de fiabilité des nouveaux dirigeants

1960, si, après des années d’attentes faute de réunion du jury, Cheikh Anta Diop, avec brio, après pas moins de six tours d’horloge, soutenait sa thèse de doctorat le 9 janvier, à la Sorbonne portant sur le thème Etude comparée des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et de l’Afrique, de l’Antiquité à la formation des Etats modernes sous la supervision du président de jury, le professeur André Aymard, spécialiste de l’Antiquité grecque, avec la présence de l’anthropologue Georges Balandier, de ses amis dont Amady Aly Dieng entre autres proches, le début des années 1960 fut symbolique avec l’accession à l’indépendance de la plupart des pays africains : le jour de l’an pour le Cameroun, 4 avril pour le Sénégal, 27 avril pour le Togo, Madagascar le 26 juin, au Bénin le 1er août, le Niger, 3 août ; 5 août pour le pays des hommes intègres, le 5 août pour la Côte d’Ivoire, etc. c’est pas moins de 17 pays dont 14 anciennes colonies françaises qui sortaient du joug colonial. Ainsi, le Sénégal, très jeune République, après un bref passage dans la fédération du Mali, devait se prendre en charge.

Deux hommes pour asseoir une nation

La frilosité du contexte politique de cette décennie, avec des marqueurs qui ne rassuraient guère, faisait que les États africains devaient relever un défi majeur qui était un gage de fiabilité des nouveaux dirigeants : la construction des nations prospères, de liberté et de justice. Le choix de ceux qui allaient chapeauter les pays semblait être tourné vers l’élite africaine, majoritairement formée chez l’ancien colon. Mais entre les dérives autoritaires, les pouvoirs despotiques, l’instabilité politique, les massacres des citoyens, certains auraient souhaités que les indépendances attendent. C’est dans ce contexte que la jeune République sénégalaise vivait une première décennie post colonie tempétueuse. Ainsi, Léopold Sédar Senghor devenait le premier président du Sénégal. Mais le régime politique bicéphale adopté par le pays faisait qu’il partageait le pouvoir avec son acolyte, son ami, Mamadou Dia, président du Conseil. Senghor, chantre de la Négritude, homme de Lettres, façonné par la douceur de la poésie, revendicateur de ses filiations avec le colon, militant de la primauté de l’intellect, à ses côtés, Maodo, rigoureux et très pragmatique, sobre mais très exigeant dans la gestion de l’Etat dont la clarté de la vision politique séduisait.

Cependant, les deux hommes, aux tempérances différentes, mais à la belle charpente intellectuelle, étaient dans l’obligation d’éviter tout enchevêtrement idéologique et programmatique au risque de plonger le pays dans une crise comme l’était jadis certains Etats africains. Toutefois, très tôt, le rendez-vous raté avec les destinées du pays entrainait une décennie de crise pour les premières années du Sénégal indépendant.

Contexte tempétueux, la république Sénégalaise vacillait

Si la première année d’après 1960 peut être considérée comme une période d’état de grâce pour la jeune République sénégalaise, les prémices de la fraction ne tarderont pas. 1962, le duo de choc Dia-Senghor, qui cristallisait tous les espoirs des autochtones volait en éclats avec fracas. La crise tint ainsi le pays en inanition.

Le 18 décembre 1962, le président du Conseil Mamadou Dia et quatre de ses ministres sont mis aux arrêts par l’armée, résultat d’une crise institutionnelle qui opposait ainsi les deux dirigeants. Cette tragédie politique désastreuse dont les séquelles poursuivront longtemps le pays fut un symptôme d’une fragilité institutionnelle, d’une absence d’outils cohérents de gouvernance et d’un modèle politique fiable. Le divorce du couple Dia-Senghor donna au second les pleins pouvoirs pour diriger le Sénégal d’une main de fer que la farouche résistance de la classe politique et des populations fera les frais au prix des vies humaines.

1963, les choses ne s’apaisent point mais elles s’empirent. Senghor, seul maitre à bord, nourris une volonté d’installer les jalons d’un Etat fort qui brocardera toutes voix discordantes. En mai, Dia, accusé de fomenter un sordide coup d’Etat sera jugé, condamné et embastillé à la prison de Kédougou dont il fut le promoteur.

Outre ce télescopage au sommet de l’Etat, la deuxième halte sera très vite observée : une fraude massive notée lors des élections de cette année et une vaste campagne de traque d’opposants et contestataires du pouvoir, les têtes débordantes sont poursuivis et arrêtés par une administration sécuritaire aux reflexes coloniaux. L’environnement politique fut brouillant. Le pouvoir en place, hostile à toute idée de multipartisme, cherche d’une part à se consolider et d’autre part à décapiter vaille que vaille les partis politique clandestins, généralement manageaient par une certaine élite que Senghor, par le compagnonnage depuis l’hexagone, était conscient de la teneur intellectuelle. C’est ainsi que le PAI, organisation souverainiste, panafricaine, teigneuse et séduisante par ses thèmes et la beauté de ses idées sera pourchassé, jusque dans le maquis où il peaufiné ses stratégies, pour être détruit par le pouvoir.

Après le PAI, c’est au tour de PRA-S d’en prendre pour son grade. La méthode reste la même : disloqué les partis politiques en neutralisant les têtes fortes qui avaient fini de gagner une respectabilité et une notoriété auprès de leurs pairs. Ainsi, Fadilou Diop et Abdoulaye Ly sont coffrés. Le pouvoir maintient sa volonté de départ qui était simple, pas question de multipartisme dans cette jeune République dont Senghor restait l’homme fort.

1964, Abdoulaye Ly, leader incontesté du PRA-S, arrêté en 1963, sera condamné. N’en déplaise à ses camarades de parti et aux démocrates du pays. L’arbitraire et la récurrence de la violence exercée sur l’opposition clandestine détonnent. Le PRA-S, le parti du téméraire Abdoulaye Ly est affaibli mais demeure et résiste. Il bénéficiera d’une grâce présidentielle au cours de l’été 1966.

La brume des événements de mai 1968 sont visibles dès 1967. La rigidité de la situation globale du pays semble donner une fertilité à toutes formes de violence. Les grèves s’enveniment. La contestation s’accélère. Les étudiants et les élèves désertent les amphithéâtres et les salles de classe. Les syndicats des travailleurs s’organisent et se radicalisent. Le choix est fait : la rue. Les amertumes et les frustrations emmagasinées explosent : nous entrons dans la tempête de 1968.

1968, le vent de contestation qui souffle un peu partout dans le monde, à Prague, à Paris, à Rome, à Chicago, d’Europe aux Etats-Unis, est le même vent qui souffle en Afrique. La convergence des vagues de lutte et l’ampleur des contestations font vaciller la fine République et jettent le pouvoir de Senghor dans la rue. Sur la première ligne de front de ces contestations se dressent les pensionnaires de la 18ème université française (actuelle université Cheikh Anta Diop) avant d’être rejoint par les autres couches sociales. Le 30 mai, l’état d’urgence est décrété. Une violente répression du peuple, comme en 1963, est alors organisée. Plusieurs morts et blessés sont enregistrés du côté du peuple. Et Senghor enrichit son palmarès macabre.

Ces événements avaient comme conséquences le retrait ou la trêve des activités politiques et de militantisme d’une bonne partie des générations précédentes car pour eux, le comportement de Senghor était de trop et inacceptable. Plusieurs démissions seront reçues par le pouvoir dont celle de Fadilou Diop de son poste de député, mais aussi, les camarades de l’avocat quitteront le navire de Senghor.

C’est dans cette atmosphère de terreur que le Sénégal fêtera l’anniversaire de sa première décennie post-indépendance. Avec ces tragiques événements, constatant la fragilité de son pouvoir, Senghor obtempérera et optera pour le dialogue mais la récidive ne tardera pas avec la mort à Gorée du normalien Omar Blondin Diop qui constitue un marqueur principal des années 1970.

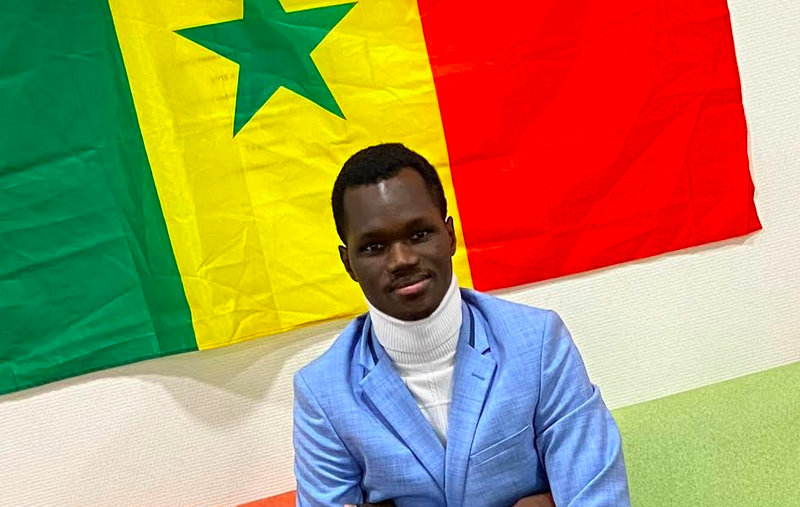

Mamadou Lamine Kamara est anthropologue à l’université Paul Valéry de Montpellier.