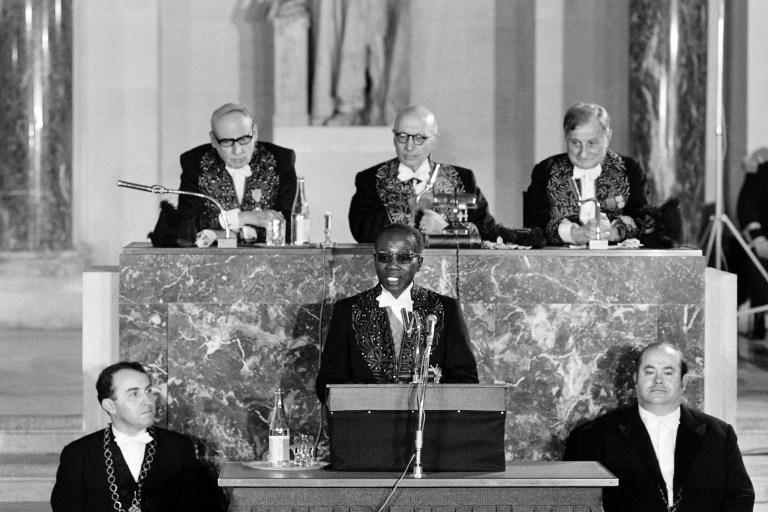

"SENGHOR : MA PART D’HOMME"

BONNES FEUILLES DU RÉCIT-ESSAI D’AMADOU LAMINE SALL

Le livre de Amadou Sall sur «Senghor : ma part d’homme» revu et augmenté est paru en début d’année. Il sera présenté au public le 26 mars 2015 à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar. En plus d’écrire, le disciple et confident de Senghor édite une demi-douzaine de livres dont « De Ngalick à Paris-Aux Premières Heures de la Diplomatie Sénégalaise» de Massamba Sarré, ancien Ambassadeur, «Sabaru Jinne» de Pape Samba Kane, entre autres. Pour vous, nous avons sélectionnés quelques bonnes feuilles à lire dans nosédition d’aujourd’hui et de demain.

Je témoigne ici que, jamais, un travail d’écriture, de restitution -car il ne s’agit pas d’un travail de création- ne m’a autant angoissé, troublé, apeuré, épuisé, mais en même temps embelli l’âme, et rendu heureux, que celui-là. Dans ce livre, j’ai tu ce qui devait être tu. J’ai dit ce qui devait être dit. Au-delà de mon témoignage, j’exprime ici la reconnaissance d’un disciple, afin que jamais la filiation spirituelle ne s’estompe, que jamais le souvenir ne s’étiole, et que la tige reste la mémoire de la fleur. Cependant, pour demeurer moi-même, j’ai beaucoup écouté Senghor sans toujours obéir. Il s’agit également ici de mieux faire découvrir un immense poète, un homme politique rare que les siècles produisent peu, pour que bien après nous, les générations à venir puissent le découvrir, le connaître, l’aimer et l’honorer. Il m’a appris deux choses dans la vie: la patience dans le travail et l’humilité.

Mon père qui n’avait jamais fréquenté l’école française, m’avait inculqué le sens de la famille, quoiqu’il advienne, le goût de l’effort et de la recherche du savoir, l’intransigeance à son point le plus culminant quand il s’agit de défendre son honneur et sa dignité. Je n’oubliais pas la loyauté et la fidélité, là aussi, quoiqu’il advienne. A côté de Senghor, j’ai fini par adopter comme devise la leçon du poète Khalil Gibran: C’est quand vous aurez atteint le sommet de la montagne que vous commencerez enfin à monter. Je me rappellerai toujours de nos séances de travail autour de mes manuscrits. Il me demandait de dire à haute voix mes poèmes et m’interrompait aussitôt qu’il décelait ce qui lui apparaissait comme une fausse note, une incohérence, une banalité. Je résistai en lui expliquant pourquoi j’avais écrit ceci ou cela, ce qui m’avait guidé, inspiré. Il écoutait, puis de son rire unique, me demandait d’essayer de «trouver mieux». Il m’apostrophait peu sur la grammaire, la concordance des temps. Moins que le professeur, c’est plutôt le poète que j’avais en face de moi. Ce qui le rendait attentif et intéressé, c’est le filage des mots, leur tissage, leur agencement, leur télescopage, mais surtout la force des images, leur éclair, leur surgissement, leur impact, leur audace. J’apprenais beaucoup de lui, mais je gardais intacts mes espaces intérieurs, car c’était là ma part d’originalité, non interchangeable.

L’enfance Senghorienne dans la polémique

Il est né à Joal de Diogoye Basile Senghor et de Gnilane Bakhoum. Deux mois après son baptême, il partait avec sa maman pour Djilor. A sept (7) ans, son père le confia au Curé de Joal qui l’envoyait porter de la salade et du pain… Il a couru les tanns et les bolongs, plus tard le boulevard Saint-Germain jusqu’au fauteuil du Quai Conti. Un Sénégalais, un Sérère à l’Académie Française, qui aurait pu y croire? Dans l’antre des Grands Blancs, ceux-ci lui vouèrent admiration et respect, qu’il leur rendit, avec la même élégance et un rare supplément d’esprit et d’âme. "Par rapport à la naissance de Senghor, nous rapporte Djiby Diouf, il n’y a pas de rivalités entre Joal et Djilor. Les gens de Joal disent que Senghor est né à Joal; nous, nous savons que Senghor est né ici à Djilor le 15 août 1906, sous le signe du lion…

Abbé Jacques Seck qui est un curé respecté et qui est de Joal est venu ici à Djilor. Il a dit aux gens de Joal: «Ne vous cassez pas la tête, Senghor est né à Djilor». Oustaz Ndour de la radio «La Côtière» avec qui il était, l’a confirmé. Tous ceux qui soutiennent que Senghor est né à Joal s’agitent pour rien»… Du soleil dru et des plages de sable lustré de Joal au froid de Paris et à la neige de Normandie, le destin, la providence, les génies tutélaires ont bâti un poète, un homme politique, et l’ont donné en or à son peuple et aux autres peuples du monde, comme viatique. Né le 9 octobre 1906, il nous a quittés le 20 décembre 2001, à l’âge de 95 ans. Il voulait changer le monde et changer la vie de son peuple. Mais «changer le monde et changer la vie exige une communauté».

Senghor choisit de prendre pour communauté, l’humanité. L’humanité était son peuple, sa société, sa religion, sa muse, son futur. C’est avec elle qu’il voulait donner un sens à sa vie, à l’histoire du peuple noir. Le dialogue des cultures était le «tison» de sa vie. Senghor, c’est le manguier qui fleurit en pommier, pour dire l’universalité de l’homme. Avec sa mort, commence sa vie. Nous n’entrons pas dans le passé de Senghor. Nous abordons l’avenir de l’homme et de son œuvre. L’actualité de Senghor ne fait que commencer! Il est difficile de ne pas aimer Senghor. Il est plus difficile encore de ne pas le respecter. «Je n’ai pas tout réussi, disait-il. Il n’y a que Dieu pour le faire.» Parmi les marques qu’il a laissées, deux ressortent avec force et tranquillité: culture et autorité. Sans doute avait-il retenu que «le pouvoir politique est fragile sans le pouvoir culturel». Il a fini, comme vous le savez, par préférer le pouvoir culturel au pouvoir politique. C’est Senghor lui-même qui nous fait comprendre, par une révélation terrible, ce qu’il endurait: «Chaque matin quand je me réveille, j’ai envie de me suicider, et quand j’ouvre ma fenêtre, que je vois Gorée, je reprends goût à la vie.»

Le mariage avec Ginette Eboué

Alain Frerejean, dans C’était Pompidou, nous rapporte ceci: le 12 septembre 1946, Georges et Claude assistent à Asnières au mariage de leur ami. Député apparenté socialiste du Sénégal à l’Assemblée nationale française depuis novembre 1945, Senghor y a rencontré Ginette Eboué, secrétaire du socialiste Marius Moutet, ministre des Colonies. Le père de Ginette, Félix Eboué, gouverneur général de l’AEF, est le premier en Afrique, à avoir répondu à l’appel du général de Gaulle. Deux de ses frères ont été camarades de stalag de Senghor. Georges et Claude sympathisent tout de suite avec elle. Le grand jour, Senghor monte l’escalier d’honneur de la mairie en donnant le bras à la sculpturale Mme Lamine Guèye, plus belle que jamais dans sa magnifique toilette de lamé doré. Derrière eux, aux bras de Marius Moutet, la mariée, en robe de satin blanc avec une traîne de plus de six mètres. Au milieu d’une foule d’amis, on reconnaît, entre autres, Daniel Mayer et Jacques Soustelle. Ginette Senghor deviendra une des meilleures amies de Claude. Quelques années plus tard, lorsque Senghor divorcera pour épouser sa secrétaire, une Normande, Claude Pompidou, fidèle à son amitié pour Ginette considérera la nouvelle Mme Senghor comme une intruse. «Elle a éloigné les enfants de Ginette. Tout pour son fils à elle. Je ne peux pas la voir» confiera t-elle à Jacques Foccart.

Le visage du Sénégal sous Senghor

Le Sénégal serait-il un pays particulier avec un peuple différent des autres, une culture sociale, économique et politique propre qui échapperait à toute analyse? Il est évident qu’un certain nombre de paramètres contribuaient à donner au Président Senghor une arme non négligeable qui conférait à son régime une stabilité presque à toute épreuve: la solidité des institutions de la République, le fondement et le respect de l’État de droit, le culte de la discipline, des valeurs morales et éthiques, l’intransigeance -quand elle était possible-,la fermeté face au bon vouloir des grands chefs religieux, au copinage, à l’indiscipline, à l’incompétence. Dans ce qui aidait le régime de Senghor, il y avait également la noblesse et la dignité constante du peuple sénégalais, son pacifisme, le poids, l’ancrage, la sérénité et la grandeur de la spiritualité de ce peuple. Et cette foi, cette spiritualité ne sont pas une fatalité islamique ou chrétienne béate comme le pensent ceux qui s’interrogent devant le silence des pauvres.

Le Sénégal est un pays qui peut paraître désespérant, mais rien n’y est désespéré. A cela s’ajoute, également, l’acceptation commune et partagée par tous les Sénégalais que le jeu démocratique est devenu un acquis intouchable qui doit se poursuivre et se raffermir de jour en jour. Une crainte en est ainsi née et s’est établie: quiconque dérogerait désormais à la règle démocratique pour emprunter d’autres voies inavouées et inavouables, ferait de cette dérive sa propre perte. La construction démocratique la plus exigeante peut sans doute cheminer sans danger dans la pénurie et l’inconfort. Mais jamais dans l’injustice, l’irrespect, le déshonneur. On nous tue, on ne nous déshonore pas, selon le code d’honneur sénégalais lancé par Senghor et devenu la devise de l’armée sénégalaise. Ce qui menace la démocratie, ce sont les simagrées de justice, les faux-semblants de liberté, les vernis de compétence, d’honnêteté, les apparences de partage, les apparences de sympathie, les apparences de solidarité, les caricatures d’autorité. La misère politique est plus condamnable que la misère économique, car c’est bien la première qui conduit à tous les excès, à toutes les dérives et injustices. C’est pourquoi la politique doit se nourrir d’un esprit transcendant, car sa mission est trop haute pour se confiner à des tâches ponctuelles sans vision et répréhensibles par la morale et l’éthique. Très souvent, hélas, surtout en Afrique, la politique est coupable de toutes les dérives de l’État. Mais, en vérité, ce sont les hommes qui la pratiquent qui sont indigents dans leurs visions, leur cœur et leur esprit; Le Sénégal, celui qui ressemblera le plus aux desseins de Léopold Sédar Senghor, se construira avec ces leçons. Pour son respect. Pour sa grandeur.

Senghor choisissant Diouf sous le modèle du Général De Gaulle choisissant Pompidou

Je ne peux pas ici ne pas penser au destin de George Pompidou si semblable, hormis la formation littéraire, à celui d’Abdou Diouf, Premier ministre de Senghor et puis Chef d’Etat, plus tard. Alain Frerejean écrit ceci évoquant le Général de Gaulle choisissant George Pompidou comme son Premier ministre à la place Michel Debré: «En désignant un homme neuf, sans attache avec aucun parti, un homme qui n’a jamais essayé de grenouiller, un homme à qui il ne doit rien et qui lui devra tout, de Gaulle marque au passage sa volonté de n’être prisonnier de personne. Pas même de ses compagnons d’épopée.» On pourrait en dire de même pour Senghor choisissant Diouf dans le contexte de l’époque. Alain Frerejean rajoute ceci qui ressemble également au parcours d’Abdou Diouf: «Pour Pompidou, tout a été préparé par le destin. Il figure un cas unique dans toute l’histoire de nos républiques: arrivé sans s’y acharner. Il n’a eu aucun obstacle sérieux ou odieux à surmonter. Il a glissé sur un gentil tapis jusqu’au pouvoir.» Pompidou était d’un caractère tranquille, amoureux de sa femme, de la lecture, des poètes. Diouf aussi, sauf sans doute pour la lecture et les poètes. Pour ces derniers, il en a eu un discret et soigné respect. Senghor oblige !

La fragilité du pouvoir politique

Le départ de Senghor a marqué la fin d’une épopée. Celui de Diouf la fin des utopies. Wade chassé du pouvoir en 2012 rumine les terribles réalités du pouvoir, lui qui, jusqu’au bout de ses frasques a tenté d’installer son fils sur le trône. Avec la rapidité de mûrissement des peuples d’aujourd’hui, le monde a changé. Ce n’est pas non plus la richesse qui gagne, c’est la pauvreté qui avance et qui couvre le monde. Diriger, gouverner un pays, se paie désormais comptant! Senghor fut le bâtisseur ingénieux d’une nation à laquelle il a imprimé une marque, celle du poète et du théoricien de la Négritude. La vision politique de l’homme d’État, son charisme, et sa conduite des hommes ont également laissé des marques. Ces marques dureront avec cette part du mythe que rien ni personne n’effacera dans l’imaginaire du peuple. C’est cette conscience collective, cette mémoire tenace des peuples relayée de génération en génération, qui garantissent aux hommes politiques leur légende, leur place dans l’histoire de leur pays et du monde. Il reste qu’on n’enseignera pas forcément à aimer Senghor, mais on enseignera forcément sa place dans l’histoire du Sénégal

Abdou Diouf s’installe au pouvoir selon la volonté de Senghor

Diouf arriva donc à la magistrature suprême, sans tache et fort de la virginité politique qu’on lui prêtait. Mais ceci n’était qu’apparent, car le technocrate qui vécut plus de dix années à l’ombre du géant tutélaire que fut Senghor, eut peu à officier de son propre chef. Par contre, il eut tout le temps et tout le loisir de regarder, d’écouter, d’apprendre et de connaître en profondeur les rouages de l’État, mais aussi, et surtout, la ruse, l’intelligence, les capacités de manœuvre, les fourberies, la bassesse et la grandeur des politiques et des politiciens. Héritier d’un régime aux arcanes insondables, d’un Parti fort de son histoire de bravoure et de conquête, solidement implanté jusque dans le moindre hameau du Sénégal, jaloux et conservateur, expérimenté et construit comme rares peuvent l’être les Partis politiques en Afrique et même dans le monde, voilà Abdou Diouf à la tête du Parti Socialiste, d’un État bien charpenté, solide dans tous ses compartiments institutionnels, mais soupçonné de dégénérescence lente et sûre avec des barons fatigués et minés qui par le désenchantement du départ de l’ami et du compagnon Senghor, qui par l’âge, par la maladie, qui par le dépit et la rancœur de voir le chef légendaire céder le pouvoir à un homme de la nouvelle génération qu’on dit encore tremblotante et désarmée. Ce qu’on ne disait pas et que l’on savait pourtant mais qui faisait peur, c’est que cet homme -ou cette nouvelle génération- était déterminée à mettre en chantier une nouvelle manière de penser, de concevoir, d’imaginer, de bâtir, bref une nouvelle manière de penser le Sénégal et de le gouverner. Ce n’est pas autrement, et de manière plus marquée, que l’après Abdoulaye Wade avait été également envisagé. Changer fait peur. Le changement déroute et inquiète. Abdou Diouf est donc venu. Le peuple a «applaudi de ses dix mains» en rêvant debout à une nouvelle page de l’histoire du Sénégal. Non pas que Sédar ait duré et lassé, mais il avait, comme il me l’a confié plus tard «épuisé son temps d’enthousiasme au pouvoir». Légitimement et sans arrière-pensée, c’est tout le Sénégal qui acceptait, dans le respect et la fierté, l’acte politique généreux et rare de Léopold passant le pouvoir à un vieux Premier ministre -près de dix ans de fonction- mais néanmoins d’âge jeune. Et c’est ce même peuple sénégalais qui accueillait dans l’espérance le Président de la IIème République. Tout semblait si pur, si beau, si noble, si grand. Seuls les partis politiques de l’opposition criaient à l’usurpation et à la dictature du Parti Socialiste. Cela était compréhensible, voire attendu.

Constitutionnellement, Senghor était inattaquable et en outre trop fin, suffisamment averti pour ne laisser aucune place à l’improvisation. Mais démocratiquement, son acte, pour toute opposition, était condamnable. Des élections libres auraient été mieux acceptées, parce que plus conformes à l’idéal démocratique. Je le lui rappelais bien souvent, et il riait toujours en disant: «Tu ferais un sacré partisan de l’opposition!». Si l’histoire devait se répéter, Sédar serait-il capable de réitérer son acte légendaire? Que si! La politique l’y contraindrait, l’amour et l’attachement à son Parti voudraient que celui-ci gardât le pouvoir encore et par tous les moyens. Pour Senghor, Abdou Diouf était l’homme de la situation et du choix. Sa déception, plus tard, n’en sera que plus grande, mais discrète, pudique, car Diouf aura beaucoup dévié sur les chemins de la «loyauté» au maître, selon nombre de socialistes.