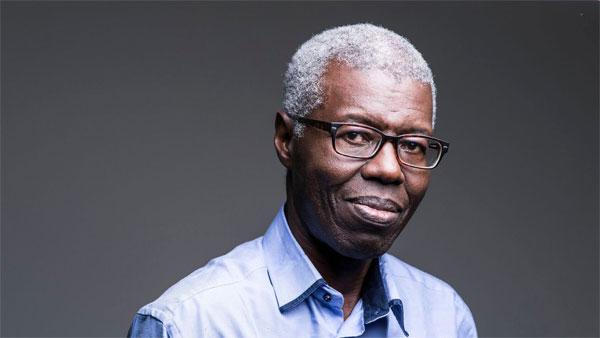

SOULEYMANE BACHIR DIAGNE, UNE PHILOSOPHIE DE LA TRADUCTION

Le travail de traduction est une des réponses aux conséquences de la domination linguistique. Cette conviction est au cœur de l’ouvrage que vient de publier Souleymane Bachir Diagne intitulé "De langue à langue"

Le travail de traduction est une des réponses aux conséquences de la domination linguistique. Cette conviction est au cœur de l’ouvrage que vient de publier Souleymane Bachir Diagne intitulé « De langue à langue. L’hospitalité de la traduction » (Albin Michel, 175 p., 2022). Le philosophe sénégalais, en humaniste convaincu, y déploie une « éthique de la réciprocité » et un « optimisme de la traduction » qui ne signifie toutefois pas naïveté.

La question de la traduction, de l’universel et du pluriel, est au cœur de la démarche philosophique de Souleymane Bachir Diagne. Depuis son premier ouvrage, « Boole, 1815-1864. L’oiseau de nuit en plein jour » (Bélin, 1989), il ne cesse de faire dialoguer différentes traditions philosophiques (africaine, islamique et chrétienne). Un intérêt qui s’explique peut-être par le parcours de l’auteur qui revendique une triple culture – africaine, française et américaine – et parle plusieurs langues. L’ouvrage qu’il vient de publier, intitulé « De langue à langue. L’hospitalité de la traduction » (Albin Michel, 175 p., 2022), constitue ainsi une sorte de synthèse de cette réflexion philosophique qui traverse en filigrane toute son œuvre. Comme il l’explique lui-même dans l’introduction, cet ouvrage présente « une réflexion sur la traduction et sur sa capacité, son pouvoir de créer une relation d’équivalence, de réciprocité entre les identités, de les faire comparaître, c’est-à-dire paraître ensemble sur un pied d’égalité, en faisant que de langue à langue on se parle et se comprenne ». Il s’agit là de l’essence de la traduction (la mise en rapport) pour reprendre l’expression d’Antoine Berman.

À la vision de la traduction comme instrument de domination, de hiérarchie entre les langues, Souleymane Bachir Diagne, en philosophe humaniste, oppose une « éthique de la traduction » afin de créer de la réciprocité, de la rencontre dans une humanité commune. « Faire l’éloge de la traduction, écrit-il, n’est pas ignorer qu’elle est domination. C’est célébrer le pluriel des langues et leur égalité » (p. 19). Dans cet échange, qui n’est pas transaction, mais « charité », tout le monde gagne, parce que de manière générale, traduire est « faire communauté humaine avec les locuteurs de la langue qu’on traduit ». Ainsi, l’éthique de la traduction, c’est de « faire humanité ensemble ».

À travers l’expérience de la pensée de Willard Van Orman Quine (1908-2000), Diagne montre que si la traduction se montre de prime abord comme une situation d’asymétrie coloniale, elle se retourne en affirmation de l’égalité et en proclamation d’une identité humaine partagée. C’est l’une des leçons qu’on peut tirer de la scène de traduction qu’évoque Amadou Hampâté Bâ dans la biographie qu’il a consacrée à celui qui fut son tuteur, son maître et guide spirituel, intitulée « Vie et enseignement de Tierno Bokar. Le Sage de Bandiagara » (Paris, Seuil, 1980).

Traduire l’orature

La rouerie de l’interprète Oumar Sy pour éviter à Tierno Bokar la prison lors de son interrogatoire par le commandant de Cercle dans l’affaire opposant les « onze grains » au « douze », est un cas d’école. Censé être un simple truchement de l’administration coloniale, l’interprète s’est arrogé un rôle de médiateur (culturel). Pourtant, l’interprétation manipulatrice d’Oumar Sy ne fut pas pour autant une traîtrise ou une trahison de sens, nous dit S. B. Diagne, mais au contraire un acte véritable de traduction, parce que « traduire, c’est prendre en compte la totalité du contexte culturel dans sa complexité ».

D’ailleurs, à l’image d’Amadou Hampâté Bâ, toute une génération d’interprètes coloniaux devinrent tout simplement interprètes de soi et de leur culture donnant naissance à ce qu’on appellera « littérature de traduction ». En traduisant « l’orature », ils imposent à la langue impériale « la douce violence du métissage que crée le commerce de langue à langue ». Dès lors, l’essence de la traduction devient une « fertilisation croisée » pour reprendre l’expression du poète mauricien Edouard Maunick. L’auteur fait une lecture similaire à propos des traductions jadis effectuées par les artistes européens des avant-gardes, Picasso en particulier, en position de médiateurs, du langage visuel d’artefacts qui furent eux-mêmes des médiateurs et non des intermédiaires ou des truchements.

L’argument décisif de Souleymane Bachir Diagne dans cet ouvrage est le suivant : le philosophe est par essence un traducteur. Il rappelle que la « translatio studii », autrement dit le transfert, d’une culture à une autre, d’une langue à une autre, de la pensée grecque a fait du latin en Europe, et ce pendant des siècles, l’idiome par excellence de la philosophie. Le même mouvement a été observé dans le monde musulman (cf. Souleymane Bachir Diagne, « Comment philosopher en islam ? », Editions Panama, 2008). Contre « l’érection de barbelés » autour de la philosophie, supposée être le bien propre de l’Occident, le philosophe sénégalais s’inscrit plutôt dans un mouvement de décolonisation de l’histoire de la philosophie. Le mythe (moderne) faisant du logos le propre de l’Occident est « enfant du colonialisme », écrit-il.

Traduire la parole de Dieu

Mais ce travail se heurte parfois à une sorte « d’ethno-nationalisme linguistique ». Ce qu’illustre la célèbre disputation publique qu’évoque Souleymane Bachir Diagne, qui eut lieu à Bagdad, à la cour du vizir, en l’an 932, et qui a opposé le philosophe logicien Abu Bishr Matta ibn Yunus au grammairien Abu Sai al-Sirafi, sur le sujet de l’universalité des catégories et de la logique aristotélicienne.

Face à la colère d’al-Sirafi dirigée contre les inévitables hybridations que la traduction impose à la langue de la Révélation (l’arabe), Abu Bishr Matta répond que le travail de traduction conserve l’universel, ou mieux : que l’universel est précisément ce qui se conserve dans la traduction. Pour S. B. Diagne, si la colère qu’il manifeste continûment dans le débat ne rend guère sympathique l’arrogant grammairien, elle ne l’aveugle cependant pas sur la vérité de la position qu’il soutient, « que l’universel doit faire fond sur le pluriel des langues, qu’aucune d’elles n’est le logos incarné sur lequel toutes doivent se régler » (p. 121). Diagne pose une autre question plus redoutable : comment traduire la parole de Dieu ? C’est au fond, relève-t-il, la question théologique et philosophique que pose la scène des premières pages de « L’Aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane que tous les lecteurs connaissent par cœur – quand la langue de Samba Diallo a fourché en récitant son verset… Cette scène pose la question de ce que S. B. Diagne appelle, d’une part, la « traduction verticale » de la parole de Dieu, qui est « descente » de l’infini et de l’éternel dans la finitude et la temporalité d’une langue humaine, d’autre part les « traductions horizontales » de cette parole, lorsqu’elle est rendue dans d’autres langues humaines. La Révélation, dit-il, est aussi « le temps de la traduction en langue arabe », pendant les vingt-trois années durant lesquelles elle s’est déroulée. À cette traduction « horizontale » s’insère ce que l’anthropologue sénégalais Fallou Ngom (Boston University) a appelé « l’ajamisation » de la parole de Dieu. En effet, l’expansion de l’islam a aussi eu pour conséquence une « mise en rapport » de l’arabe avec des « ajami » multiples, persan, turc, urdu, peul, mandé…, que manifestent les hybridations que ces langues ont connues en conséquences des traductions. « L’ajamisation manifeste la valeur du pluralisme en affirmant l’égale noblesse des langues humaines et leur ennoblissement continu par la traduction » (p. 157).

Pour que les langues « s’entre-connaissent »

Pour faire référence à un célèbre verset coranique, dans le travail de traduction, les langues « s’entre-connaissent ». C’est au nom de ce principe que Souleymane Bachir Diagne s’oppose à la démarche du philosophe rwandais Alexis Kagamé (1912-1981) sur la philosophie bantu-rwandaise de l’être, qui relève d’une « ethnologie de la différence », parce qu’elle est « relativiste et séparatiste ». Au modèle relativiste et séparatiste d’une décolonisation de la pensée, il oppose un modèle traductif qu’incarne le philosophe ghanéen Kwasi Wiredu (décédé en janvier 2022) qui, en même temps qu’il appelle les philosophes africains à travailler dans les langues africaines, montre aussi tout l’intérêt qu’il y a à aller et venir de la langue anglaise à la langue akan pour ainsi dire mettre « à l’épreuve de l’étranger » concepts et arguments philosophiques. « Parce que les langues ne nous enferment pas dans des philosophies grammaticales incommensurables, le philosophe en général, le philosophe africain en particulier, pensera en traducteur, de langue à langue ». Et, l’entre-deux langues permet de sortir de l’enfermement, parce que la traduction contribue à la tâche de réaliser l’humanité, et même mieux : elle s’y identifie.