QUE DIT CHEIKH ANTA DIOP AUX ÉCRIVAINS AFRICAINS ?

EXCLUSIF SENEPLUS #Enjeux2019 - Nous sommes de ces auteurs dont le public a entendu parler mais qu’il n’a guère lus - Seul fait recette l’afro-pessimisme qui dort dans le même lit que le racisme le plus abject

SenePlus propose en exclusivité ce texte jamais publié de Boubacar Boris Diop, rédigé il y a trois ans, à l'occasion du trentième anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop. L'auteur a choisi de l'intégrer à l'ouvrage collectif issu de notre série #Enjeux2019, à paraître le mois prochain chez l'Harmattan.

#Enjeux2019 - Presque tous les champs du savoir humain ont éveillé la curiosité de Cheikh Anta Diop. Il s’est employé chaque fois à les explorer en profondeur, avec une rare audace mais aussi avec une implacable rigueur. La création littéraire négro-africaine ne l’a donc pas laissé indifférent. De fait, il l’a toujours jugée si essentielle qu’une réflexion soutenue sur le sujet, que l’on pourrait aisément systématiser, traverse son œuvre, l’innervant en quelque sorte.

Cet intérêt est nettement perceptible dès Nations nègres et culture où il reste toutefois plus soucieux de raviver les liens entre les langues africaines et de démontrer leur aptitude à dire en totalité la science et la technique. Mais déjà en 1948, dans Quand pourra-t-on parler d’une Renaissance africaine ? il invitait les écrivains à faire des langues du continent le miroir de nos fantasmes, de notre imaginaire et de nos ambitions. Il y revient dans Parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines et, quasi avec les mêmes mots, dans Civilisation ou barbarie. Si Cheikh Anta Diop élabore ce qu’il appelle une Esquisse d’une théorie esthétique de l’image littéraire en poésie et dans le roman africain, c’est surtout pour stopper la fuite en avant d’auteurs persuadés, assez étrangement, que les mots chargés de traduire leur moi intime ne peuvent leur venir que du dehors. Esprit nuancé et fin, il ne formule pas ce point de vue avec irritation ou sur un ton brusque. Il se défend même, non sans élégance, de reprocher aux écrivains africains l’utilisation provisoire d’une langue étrangère, car note-t-il « il n’existe actuellement, pour eux aucune autre expression adéquate de leur pensée ». Il souligne ensuite, avec une lucidité qui cache mal son amertume, ce qu’il nomme «un problème dramatique de notre culture» ainsi résumé : «... nous sommes obligés d’employer une expression étrangère ou de nous taire.» L’idée de haïr une langue humaine, même celle du colonisateur, ne l’effleure jamais. Il ne fait ainsi aucune difficulté pour concéder que les philosophes, manieurs de concepts universels, peuvent espérer formuler leur réflexion dans une langue étrangère.

Mais, insiste-t-il, il ne saurait en être de même pour les poètes et les romanciers en raison de leur rapport complexe au réel. Tout auteur de fiction sait en effet qu’il arrive toujours un moment où les mots, ses invisibles compagnons nocturnes, se dérobent à lui, un moment où il se sent comme perdu au pied d’une muraille de silence, un moment où l’écho de sa voix ne lui revient pas. Et plus l’écart entre sa culture de départ et sa langue d’arrivée est grand, plus cette muraille de silence s’avère difficile à escalader. Pour Cheikh Anta Diop, les écrivains africains se trouvent dans cette situation particulière qui les condamne à une certaine maladresse. Il est vrai que certaines fulgurances chez des poètes noirs talentueux - il cite nommément Senghor et Césaire - ont pu donner à tort l’impression qu’une langue d’emprunt peut gambader au-dessus des frontières et traduire notre génie. De l’avis de Diop, il s’agit là d’une illusion mortifère car au final la poésie négro-africaine d’expression française est de bien piètre qualité : «Une étude statistique révèlerait, écrit-il, la pauvreté relative du vocabulaire constitutif des images poétiques [chez l’auteur négro-africain]. Une liste très courte d’épithètes, surtout ‘moraux’ donnerait les termes les plus fréquents : valeureux, fougueux, langoureux...» Et Diop d’enfoncer le clou : «Les termes pittoresques peignant les nuances de couleurs, de goût, de sensations olfactives et même visuelles sont formellement interdits à la poésie négro-africaine parce qu’ils appartiennent au stock du vocabulaire spécifique lié à des coordonnées géographiques». Autant d’observations qui font remonter à la surface ce que le poète haïtien Léon Laleau appellera, en une complainte devenue fameuse, «cette souffrance ce désespoir à nul autre égal de dire avec des mots de France ce cœur qui m’est venu du Sénégal.»

On est sidéré de constater que c’est un jeune homme d’à peine vingt cinq ans qui pose dans une perspective historique aussi large le vieux dilemme des écrivains africains... Il pointe d’emblée le double manque d’auteurs qui, sans écrire en bambara, en moré ou en wolof, n’écrivent pas non plus tout à fait en français. D’habiter cet entre-deux-langues crée un malaise en quelque sorte structurant : ce déficit-là est aussi un défi que, du Nigerian Amos Tutuola à l’Ivoirien Ahmadou Kourouma en passant par le Sénégalais Malick Fall, chacun s’est efforcé de relever à sa manière. C’est ce mal-être linguistique que l’on trouve à l’origine de bien des révolutions formelles en littérature négro-africaine, de toutes ces tentatives de « violer la langue française pour lui faire des petits bâtards » pour reprendre un mot célèbre de Massa Makan Diabaté. Il permet aussi de comprendre l’émoi suscité par les romans de Tutuola ou, naturellement, ce qu’on peut appeler le «modèle Kourouma». Parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines analyse sans les mentionner ces manœuvres de contournement ou, si l’on préfère, ce boitillement esthétique. Cheikh Anta Diop évoque après Sartre la nécessité pour le poète négro-africain de « dégorger » les mots français « de leur blancheur » avant de pouvoir en faire un usage efficace. Et le génie de Césaire, souligne Diop, c’est d’avoir su inventer «une langue propre» et d’une vibrante authenticité, qui n’a rien à voir avec le français ou le créole. De cette remarque de l’auteur de Civilisation ou barbarie, on peut déduire, avec quelque malice j’en conviens, que Césaire est l’ancêtre lointain et bien plus délirant de Kourouma. Mais la « dé-francisation du français » dont parle Sartre n’est aux yeux de Cheikh Anta Diop qu’un simple palliatif. Voici ce qu’il écrivait dans Quand pourra-t-on parler d’une Renaissance africaine ? : «Tout en reconnaissant le grand mérite des écrivains africains de langue étrangère, nous ne saurions nous empêcher de les classer dans la littérature de la langue qu’ils ont utilisée.» C’est ce que dira plus tard le Kenyan Ngugi Wa Thiong’o dans Decolonizing the mind, sur un ton plus rude, à propos de ses confrères de langue anglaise. Et à mon humble avis, cette remarque sur l’identité du texte est valable même pour les œuvres en rupture avec les normes de la langue d’emprunt : Les soleils des Indépendances a beau faire exploser du dedans la prosodie française, il reste un roman français.

En résumé, Cheikh Anta Diop avertit les écrivains de son époque : vous allez tout droit vers l’impasse, le ver est dans le fruit que vous croquez à si belles dents. Il faut signaler au passage qu’il compte de nombreux amis parmi ceux qu’il critique ; on peut imaginer que certains d’entre eux sont allés le soutenir bruyamment contre une institution académique obtuse lors de sa soutenance à la Sorbonne ; sans doute aussi a-t-il discuté avec quelques-uns de leurs manuscrits. Cette proximité garantit la qualité humaine du dialogue et lui donne de la hauteur. C’est d’ailleurs un poète, et non des moindres, qui a été le premier à comprendre et à dire dans Discours sur le colonialisme, l’importance de Nations nègres et culture, «l’ouvrage le plus audacieux qu’un Nègre ait jusqu’ici écrit et qui comptera, à n’en pas douter, dans le réveil de l’Afrique.» Mais cet homme est si singulier qu’il faut bien croire qu’il vient d’ailleurs. S’il mesure si bien l’importance de l’imaginaire chez les peuples spoliés de leur histoire, c’est en référence à une poésie bien éloignée de celle de ses camarades du Quartier latin : il a en tête, quand il leur parle, les vers de Serigne Mbaye Diakhaté, Mame Mor Kayré et Serigne Moussa Kâ, qui lui sont familiers depuis sa tendre enfance.

Cheikh Anta Diop a-t-il seulement été entendu de ses contemporains ? Je répondrai sans hésiter : non. C’est que son propos était, littéralement hors de saison. Un petit flasback nous fera revivre cette époque de grande fébrilité idéologique. Alioune Diop, qui avait déjà fondé « Présence africaine » en 1947, organise les Congrès de Paris et Rome en 56 et 59. Ce sont, pour les intellectuels et écrivains noirs progressistes, des années d’emportement lyrique : l’écriture est un long cri et même de purs théoriciens comme Fanon s’expriment souvent en poètes. Tous se donnent pour mission de guider leurs peuples sur les chemins de la liberté et celle-ci leur semble toute proche. Il faut donc aller vite, il n’est pas question de finasser. Cette jeunesse impatiente veut tout, tout de suite, et se sent presque irritée par la complexité du monde. Tous savent bien, par exemple, que les langues coloniales sont un cadeau empoisonné mais ils ne peuvent se permettre de les rejeter avec mépris : pour l’heure ce sont elles qui font tenir ensemble les combattants, lesquels y puisent pour ainsi dire leurs mots de passe.

Nous sommes du reste, ne l’oublions pas, au temps du marxisme triomphant et on se fait vite suspecter de chauvinisme étroit ou de remise en cause du primat de la lutte des classes. C’est peut-être David Diop qui exprime le mieux cette pression de l’urgence politique lorsqu’il observe en mars 56 dans sa Contribution au débat sur les conditions d’une poésie nationale : «Certes, dans une Afrique libérée de la contrainte, il ne viendrait à l’esprit d’aucun écrivain d’exprimer autrement que par sa langue retrouvée ses sentiments et ceux de son peuple. Dans ce sens, la poésie africaine d’expression française coupée de ses racines populaires est historiquement condamnée». L’auteur de Coups de pilon est ainsi l’un des premiers à suggérer une littérature négro-africaine de transition, idée qui ne gênait en rien Cheikh Anta Diop. [Conférence de presse RND relais ex-Route de Ouakam.]

Ces réflexions ne sont évidemment pas transposables telles quelles dans les colonies britanniques ou portugaises mais les similitudes restent assez fortes. Elles le sont à un point tel que Ngugi Wa Thiong’o arrivera à partir de 1964 aux mêmes conclusions que Cheikh Anta Diop sans l’avoir jamais lu et que la publication en 1966 par l’Ougandais Okot P’Bitek de Song of Lawino, est un événement autant par sa valeur poétique que par sa langue d’écriture, le luo.

Toutefois, ce qui rend le plus inaudible Cheikh Anta Diop, c’est ce que j’appelle souvent le « péché originel » de la littérature négro-africaine : dès le départ, l’écrivain se veut un porte-voix. Il ne parle donc pas à son peuple, il parle pour son peuple. De ces bonnes intentions libératrices naît un tête-à-tête avec le colonisateur qui change tout. En dénonçant les crimes de la conquête, c’est à l’oppresseur qu’il veut faire honte et cela n’est possible que dans la langue de ce dernier. Voilà pourquoi tant d’écrivains africains engagés, voire franchement militants ont été si à l’aise avec la langue française. Pour certains d’entre eux, il s’agissait surtout de dire à l’Européen : «Vous avez tort de nous dépeindre comme des sauvages ».

Cheikh Anta Diop, qui voit le piège se refermer sur les écrivains africains, aimerait les voir moins sur la défensive. Il ne suffit pas selon lui de réfuter la ‘théorie de la table rase’. Il s’emploie dès lors à contester les pseudo-arguments visant à dénier aux langues africaines tout potentiel d’expression scientifique ou littéraire. Il traduit ainsi dans Nations nègres et culture, un résumé du Principe de la relativité d’Einstein, un extrait de la pièce Horace de Corneille et La Marseillaise. C’est aussi à l’intention de ces mêmes écrivains arguant de la multiplicité des langues africaines - pour mieux justifier l’usage du français ou de l’anglais - qu’il démontre leur essentielle homogénéité. Au fond, il leur dit ceci : l’Afrique, mère de l’humanité, a fait de vous les maîtres du temps et lorsque les autres sont entrés dans l’Histoire, vous les avez accueillis à bras ouverts car vous, vous y étiez déjà, bien en place. Il veut surtout leur donner le courage d’oser rebrousser chemin, n’hésitant pas à leur offrir en exemple Ronsard, Du Bellay et tous les auteurs de La Pléiade qui avaient pris leurs responsabilités historiques en remettant en cause l’hégémonie du latin. Le plus ardent désir de Cheikh Anta Diop, c’était d’éviter à l’Afrique qui a inventé l’écriture, d’être le seul continent où langue et littérature se tournent si résolument le dos.

Mais c’était un dialogue de sourds - une expression que lui-même utilise d’ailleurs à propos de son différend avec les égyptologues occidentaux. Il était dans l’Histoire et on lui opposait des arguments subalternes du genre : «il nous faut bien vendre nos ouvrages», «nos peuples ne savent ni lire ni écrire»... Mais qui donc a jamais su lire et écrire une langue sans l’avoir apprise ? Sur ce point précis, Cheikh Anta Diop rappelle à maintes reprises à ses interlocuteurs le cas de l’Irlande qui a sauvé le gaélique de la mort en le remettant en force dans son système éducatif. Cependant, derrière toutes les arguties des intellectuels africains il repère, comme indiqué dans Civilisation ou barbarie, «un processus d’acculturation ou d’aliénation» auquel il est impératif de mettre au plus vite un terme.

Acculturation ? Aliénation ? Voici un passage de À rebrousse-gens, troisième volume des Mémoires de Birago Diop où celui-ci répond directement à Cheikh Anta Diop. Tous deux, jeunes étudiants en France venus passer de brèves vacances au pays, se retrouvent à Saint-Louis. Birago raconte à sa manière désinvolte et volontiers sarcastique : «J’avais appris dans la journée que Cheikh Anta Diop faisait une conférence sur ‘l’enseignement des mathématiques en langue wolof.’ J’y ai été.» Par amitié pour l’orateur sans doute car le sujet ne le passionne pas vraiment. Il avoue même avoir essayé de coller ce jour-là son copain en lui demandant de traduire en wolof les mots « angle » et « ellipse ». Au terme de son récit, l’écrivain redit son admiration pour «le fervent égyptologue qui a combattu tant de préjugés» avant de trancher tout net : «J’étais et je demeure inconvaincu.» Et Birago d’ajouter ceci, qui à l’époque ne valait pas seulement pour lui : «Peut-être suis-je toujours et trop acculturé. Irrémédiablement.» (À mon avis, on aurait tort de prendre cette confession au pied de la lettre : Birago Diop, d’un naturel sceptique et irrévérencieux, s’exprime ainsi par allergie à tout ce qui lui semble de l’idéologie mais ne rejetait en rien ses racines. Cheik Aliou Ndao le sait bien, qui lui lance dans un poème de Lolli intitulé «Baay Bi- raago jaa-jëf» : ‘Dëkkuloo Cosaan di ko gal-gal’.)

Aujourd’hui, un demi-siècle après ce duel à distance entre deux de nos grands hommes, il est clair que les pires craintes de Cheikh Anta Diop se sont vérifiées. En vérité le visage actuel de la littérature négro-africaine d’expression française n’est pas aussi beau à voir qu’on cherche à nous le faire croire. J’en parle du dedans, avec l’expérience de celui qui a publié son premier roman il y a trente cinq ans. L’essentiel s’y joue aujourd’hui en France et on peut dire que le fleuve est retourné à sa source, sur les bords de la Seine où Cheikh Anta Diop l’a vue naître. Le phénomène s’est accentué après une période, trop courte hélas, où de grandes initiatives éditoriales au Sénégal, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, par exemple, ont fait émerger des institutions littéraires crédibles et des auteurs respectés. Mais à la faveur du marasme économique, l’Hexagone a vite repris sa position centrale. C’est au dehors que nos œuvres sont publiées, validées de mille et une manières avant de nous revenir, sanctifiées en quelque sorte par des regards étrangers. Nos livres étant rendus difficilement accessibles par leur prix et par leur langue, nous sommes de ces auteurs dont le public a entendu parler mais qu’il n’a guère lus : nous sommes des écrivains par ouï-dire. Si j’osais pousser la taquinerie plus avant, je dirais que chez nous bien des réputations littéraires reposent sur ce malentendu fondamental.

Un des signes du désastre, c’est que dans certains pays africains aucun texte de fiction n’est publié dans des conditions normales. Un ou deux noms constituent à eux seuls tout le paysage littéraire et, pour le reste, quelques histrions outrancièrement médiatisés en Occident font oublier ce vide sidéral sur le continent lui-même. En somme, le tête-à-tête originel se perpétue mais l’écrivain africain a revu sa colère à la baisse : seul fait recette l’afro-pessimisme qui dort, comme chacun sait, dans le même lit que le racisme le plus abject. Le profil type de cet auteur est facile à esquisser : il ne lui suffit pas de cracher tout le temps sur l’Afrique, il prétend aussi qu’étant né après les indépendances il n’a rien à dire sur la colonisation et encore moins sur la Traite négrière, qu’il aimerait bien que nous arrêtions de jouer aux victimes et d’exiger des autres une absurde repentance. Bref, cette littérature qui se voulait négro-africaine à l’origine, est bien contente de n’être aujourd’hui que négro-parisienne.

Si j’ai peint un tableau aussi sombre, c’est qu’il me semble crucial que nous nous gardions de tout optimisme de façade. Je veux dire par là que oui, trente ans après la mort de Cheikh Anta Diop, l’on n’est considéré comme un véritable écrivain en Afrique qu’à partir de l’anglais, du portugais ou du français. On entend encore souvent des auteurs de la génération de Diop et d’autres beaucoup plus jeunes dire avec sincérité leur préférence pour ces langues européennes. La situation complexe de certains de nos pays est selon eux une des preuves de l’impossibilité, voire du danger, de promouvoir le senoufo, le yoruba et le beti par exemple ou de s’en servir comme instrument de création littéraire.

Il est certain que la fragmentation linguistique est décourageante, même si Cheikh Anta Diop prend toujours soin de la relativiser. Comment y faire face ? Certains ont suggéré de forcer la main au destin en gommant toutes nos différences. Mais toujours clairvoyant et ennemi de la facilité, ce grand panafricaniste n’hésite pas à écrire dans Nations nègres et culture que «L’idée d’une langue africaine unique, parlée d’un bout à l’autre du continent, est inconcevable, autant que l’est aujourd’hui celle d’une langue européenne unique.» À quoi on peut ajouter qu’elle comporte le risque d’un terrible assèchement. J’ai entendu des intellectuels accuser Ayi Kwei Armah de préconiser, justement, cette langue africaine commune. Ce n’est pas du tout ainsi que j’ai compris le chapitre de Remembering the dismembred continent où le grand romancier ghanéen s’efforce de trouver une solution à ce qu’il appelle «notre problème linguistique». Il propose simplement une démarche politique volontaire qui ferait du swahili ou - ce qui a sa préférence - d’une version adaptée de l’égyptien ancien, l’outil de communication internationale privilégié des Africains. Cela rejoint, en creux, le plaidoyer de Cheikh Anta Diop en faveur d’humanités africaines fondées sur l’égyptien ancien.

Cela dit, dans des pays comme le Cameroun, le Gabon ou la Côte d’Ivoire aucune solution ne paraît envisageable pour l’heure. Est-ce une raison pour se résigner à un statu quo général ? Je ne le pense pas, car cela voudrait dire que chaque fois que nous ne pouvons pas faire face ensemble à une difficulté particulière, nous devons tous rester en position d’attente sur la ligne de départ. Je pense au contraire que là où les conditions sont réunies, il faut se mettre en mouvement en pariant sur l’effet de contagion d’éventuelles réussites singulières.

Pour ma part je vais essayer de montrer, par un bref état des lieux, la dette immense du Sénégal à l’égard de Cheikh Anta Diop. C’est lui-même qui raconte en 1979, dans sa ‘Présentation’ de l’édition de poche de Nations nègres et culture la mésaventure de Césaire qui «... après avoir lu, en une nuit, toute la première partie de l’ouvrage... fit le tour du Paris progressiste de l’époque en quête de spécialistes disposés à défendre avec lui, le nouveau livre, mais en vain ! Ce fut le vide autour de lui.» C’est que Césaire, on l’a vu, avait pris l’exacte mesure du texte qui a eu l’influence la plus profonde et la plus durable sur les Noirs du monde entier. Dans ‘Nan sotle Senegaal’, un des poèmes de son recueil Taataan, Cheik Aliou Ndao dit clairement que Nations nègres et culture est à la source de sa vocation d’écrivain en langue wolof : «Téereem bu jëkk baa ma dugal ci mbindum wolof Te booba ba tey ñàkkul lu ma ci def.»

L’auteur de Jigéen faayda et de Guy Njulli fait sans doute ici allusion au fameux ‘Groupe de Grenoble’, né lui aussi, très concrètement, du maître-livre de Cheikh Anta Diop. Sa lecture a en effet décidé des étudiants sénégalais - Saliou Kandji, Massamba Sarré, Abdoulaye Wade, Assane Sylla, Assane Dia, Cheik Aliou Ndao, le benjamin, etc. - à se constituer en structure de réflexion sur les langues nationales, allant jusqu’à produire par la suite un alphabet dénommé Ijjib wolof. Et plus tard, les travaux de Sakhir Thiam - en qui Cheikh Anta Diop voit explicitement un de ses héritiers dans sa conférence-testament de Thiès en 1984 - de Yéro Sylla, Arame Faal ou Aboubacry Moussa Lam, ont été dans la continuité de ce combat. On peut en dire de même de la revue Kàddu initiée par Sembène, Pathé Diagne et Samba Dione, qui en fut - on oublie souvent de le préciser - la cheville ouvrière. Ce sont là quelques-uns des pionniers qui ont rendu possibles les avancées actuelles. Il est frappant, et particulièrement émouvant, de constater que chez nous l’accélération de l’Histoire s’est produite peu de temps après la disparition du savant sénégalais, plus exactement à partir de la fin des années 80. Cheikh Anta Diop a semé puis il est parti. Cela signifie que de son vivant il n’a jamais entendu parler de maisons d’édition comme ARED, Papyrus-Afrique ou OSAD - pour ne citer que les plus connues ; en 1986, Cheik Aliou Ndao, déjà célébré pour L’exil d’Alboury, n’a encore publié aucun de ses quinze ouvrages en wolof dans tous les genres littéraires-poésie, théâtre, roman, nouvelle, essai et livres pour enfants. Il faudrait peut-être d’ailleurs ajouter à cette liste son livre d’entretien avec Góor gi Usmaan Géy dans lequel celui-ci revient, en termes inspirés, sur une rencontre fortuite à Pikine avec Cheikh Anta Diop chez un de leurs amis communs, le vieux Ongué Ndiaye ; Diop n’a pas eu le bonheur de tenir entre ses mains Aawo bi de Maam Younouss Dieng, Mbaggu Leñol de Seydou Nourou Ndiaye, Yari Jamono de Mamadou Diarra Diouf, Ja- neer de Cheikh Adramé Diakhaté, Séy xare la de Ndèye Daba Niane, Booy Pullo d’Abdoulaye Dia ou Jamfa de Djibril Moussa Lam, un texte que les connaisseurs disent être un chef-d’œuvre. Sans doute le CLAD faisait-il déjà un travail remarquable mais on peut bien dire que l’essentiel de la production scientifique d’Arame Fal et de Jean-Léopold Diouf a été publié après la disparition de Cheikh Anta Diop. S’il revenait en vie, Cheikh Anta Diop serait rassuré de voir que désormais dans notre pays le député incapable de s’exprimer dans la langue de Molière n’est plus la risée de ses pairs et que le parlement sénégalais dispose enfin d’un système de traduction simultanée interconnectant nos langues nationales. Mais ce qui lui mettrait vraiment du baume au cœur, ce serait de voir que des jeunes, souvent nés après sa mort, ont pris l’initiative de sillonner le pays pour faire signer une pétition demandant l’enseignement de la pensée de celui qui fut pendant si longtemps interdit d’enseignement... Et que l’un des initiateurs de cette pétition a, depuis Montréal et sur fonds propres, produit en octobre 2014 le premier film documentaire sur Serigne Mor Kayré et travaille en ce moment sur le second consacré à celui qu’il appelle «l’immense Serigne Mbaye Diakhaté.» ; que l’université Gaston Berger de Saint-Louis a formé les premiers licenciés en pulaar et en wolof de notre histoire.

Il ne lui échapperait certes pas que la volonté politique n’y est toujours pas, dans notre curieux pays, qui réussit le tour de force de rester si farouchement francophile alors qu’il a cessé depuis longtemps d’être... francophone ! L’Etat sénégalais a financé une grande partie de la production littéraire en langues nationales et il serait injuste de ne pas l’en créditer. Il n’en reste pas moins que, pour l’essentiel, ces résultats ont été obtenus grâce à des initiatives militantes, dans des conditions difficiles, souvent d’ailleurs au prix de gros sacrifices personnels de disciples de Cheikh Anta Diop.

Renversant les termes de la question initiale, on peut se demander aujourd’hui : que disent les écrivains sénégalais à Cheikh Anta Diop ? Il ne fait aucun doute que sans lui la littérature sénégalaise en langues nationales ne serait pas en train de prendre une telle envergure. En 1987 un numéro spécial de la revue « Ethiopiques » intitulé Teraanga ñeel na Séex Anta Jóob, préfacé par Senghor, réunit des hommages de Théophile Obenga, Buuba Diop et Djibril Samb, entre autres ; de son côté, L’IFAN a publié grâce à Arame Faal une anthologie poétique en wolof entièrement sous le titre Sargal Séex Anta Jóob. Le recueil date de 1992 mais la plupart de ses 23 poèmes ont été écrits immédiatement après la mort du savant, sous le coup de l’émotion. Tous rendent certes hommage à l’intellectuel hors normes mais aussi, avec une frappante unanimité, à la personne, à ses exceptionnelles qualités humaines. Les auteurs de cette importante anthologie ne sont naturellement pas les seuls à savoir ce qu’ils lui doivent. Même ceux qui ne lui consacrent pas un poème comme Ceerno Saydu Sàll - ‘Caytu, sunu këru démb, tey ak ëllëg’ dans Suuxat - lui dédient tel ou tel de leurs ouvrages ou rappellent son influence. C’est le cas de Abi Ture, auteure en 2014 de Sooda, lu defu waxu et de Tamsir Anne, qui a publié en 2011 Téere woy yi, tra- duction en wolof de Goethe, Heinrich Heine, Bertold Brecht et d’autres classiques allemands. Cette allégeance intellectuelle à Cheikh Anta Diop si généralisée, vient aussi de très loin et pourrait même être analysée comme une pratique d’écriture spécifique.

Je ne veux pas conclure cette conversation en donnant l’impression d’un optimisme béat : il reste beaucoup à faire car les forces qui ont voulu réduire au silence Cheikh Anta Diop ne désarment jamais. Notre territoire mental est toujours aussi sévèrement quadrillé et, encore une fois, le désir de « basculer sur la pente de notre destin [linguistique] » est loin d’être largement partagé. On n’en est pas moins impressionné par les immenses progrès réalisés en quelques décennies dans le domaine des littératures en langues nationales. Si pour paraphraser Ki-Zerbo nous refusons de nous coucher afin de rester vivants, le rêve de Cheikh Anta Diop ne tardera pas à devenir une réalité.

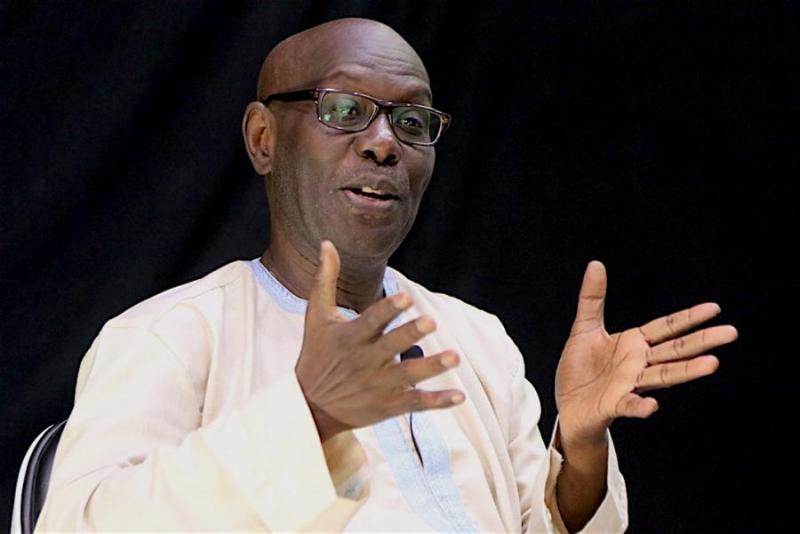

Boubacar Boris Diop est journaliste, écrivain, essayiste et professeur de l’université américaine du Nigeria. Lauréat en 2000, du Grand Prix littéraire d’Afrique noire, l’éditorialiste de SenePlus, est l’auteur de nombreux romans, aussi bien en français qu’en wolof, dont : Murambi, le livre des ossements (Zulma, Paris 2011) et Doomi Golo (Papurys Afrique, Dakar, 2003), entre autres. Boris Diop est également directeur de publication du site d'information et d'analyse en wolof : www.defuwaxu.com