«IL N’EST PAS DIT QU’UN MBAYE EST DEVENU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE QU’IL FAILLE....»

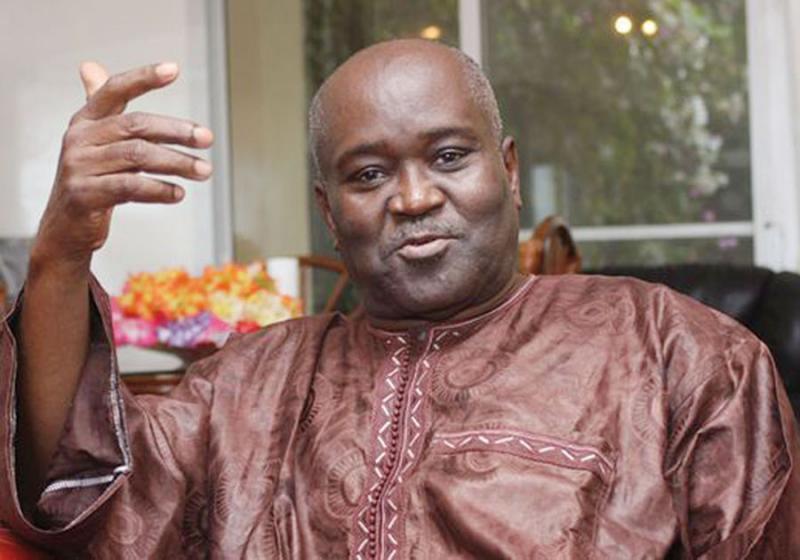

INTERVIEW AVEC MAKHILY GASSAMA, ANCIEN MINISTRE DE LA CULTURE

Makhily Gassama, l’ancien ministre de la Culture sous Abdou Diouf et non moins proche collaborateur (conseiller culturel) du président-poète Léopold Sédar Senghor, est formel : il faut avoir une forte personnalité, quand on est à la tête de l’Etat, pour avoir la force d’éloigner les membres de sa famille de la gestion des affaires publiques. Qui plus est, selon lui, «il n’est pas dit que parce qu’un Mbaye est devenu président de la République, qu’il faille éloigner de la gestion de l’Etat tous les Mbaye du pays.»

Est-ce qu’on peut parler de l’implication de la famille de Senghor, notamment ses fils, dans la gestion des affaires de la cité ?

Personnellement, et compte tenu de l’expérience que j’ai eue à ses côtés, je dirais non. Mais je voudrais d’abord préciser ceci chez nos chefs d’Etat : le social pèse lourdement sur le politique dans notre pays. Ce vaste désordre dans la gestion de l’Etat et dans la gestion des hommes et des femmes, est vraiment africain. Donc, il nous faut une forte personnalité à la tête de l’Etat, pour pouvoir éloigner tous ces risques de désordre. Ce n‘est pas facile. Et Senghor avait cette forte personnalité ; et je ne pense pas qu’on puisse dire que sa famille a été impliquée dans la gestion de l’Etat. Aucun de ses enfants n’a assumé des responsabilités gouvernementales ou tout simplement nationales. Certes, certains parents, surtout comme Adrien Senghor et Sonar Senghor qui ont été respectivement membres de ses gouvernements et directeur général du Théâtre national Daniel Sorano. Eu égard à leurs compétences reconnues par leurs compatriotes, ces nominations à des postes importants sont parfaitement acceptables. Au fait, il n’est pas dit que parce qu’un Mbaye est devenu président de la République, qu’il faille éloigner de la gestion de l’Etat tous les Mbaye de notre pays. Il est évident que, dans un pays comme le Sénégal, lorsqu’on se retrouve à la tête de l’Etat ou à la tête de n’importe quelle haute fonction, on est tenté, non sans raison, de faire appel à des compatriotes dont on a l’expérience, dont on est sûr. Or, les compatriotes que vous connaissez le mieux, c’est généralement ceux de votre entourage. Pour y échapper, il faut avoir un sens élevé de la fonction publique. Ce n’est pas facile pour un homme politique de prendre le risque de ne s’entourer que des femmes et des hommes qu’on ne connaît pas et dont on n’a pas l’expérience sur le terrain. Quoi qu’il en soit, c’est l’excès qui est nuisible et condamnable, surtout quand il s’agit d’un chef d’Etat.

Quid de l’histoire de Francis Senghor qui serait impliqué dans une histoire de prêt de près d’un milliard ? Etes-vous au courant de cela ?

Oui. Le président Senghor m’en avait parlé à Bruxelles, au cours d’une visite d’Etat. J’ai eu l’occasion de l’écouter parler longuement de ses enfants que je ne connaissais pas. C’est dire qu’ils n’existaient pas dans son entourage professionnel. Il m’a parlé de Francis et de ce prêt. Mais, j’ai eu comme l’impression qu’il n’y était pas sérieusement impliqué dans l’attribution de ce prêt. Peut-être ai-je tort. Le montant du prêt lui paraissait élevé. Au fait, l’allusion à ce prêt n’était qu’un détail dans notre conversation. Il tenait surtout à me parler de la musique, du projet de son fils ; il était tout fier du choix de son fils : la musique. S’il a beaucoup insisté sur ce thème, c’est parce que, durant des années, il cherchait à me convaincre de réaliser une œuvre sur la musique comme je l’avais réalisée sur la littérature (« Kuma ») alors que je ne me sentais pas capable de le faire. Il suffit de se retrouver à un poste de haute responsabilité pour que votre entourage se mette au service de vos parents, persuadés que tel ou tel geste dans leur direction fera plaisir au « Grand Chef ». Les privilèges accordés aux membres de la famille de nos chefs d’Etat ou simplement des familles de nos hauts responsables sont souvent des privilèges lâchement attribués à l’insu de ces derniers. Et ça, c’est très fréquent en Afrique, surtout au Sénégal. Les membres de la famille sont chouchoutés à souhait. De telles situations, L. S. Senghor, Abdou Diouf les ont connues.

Vous avez été ministre de la Culture sous Abdou Diouf. Est-ce qu’on peut parler de l’implication de sa famille dans la gestion de l’Etat ?

Il m’était arrivé de m’indigner du comportement d’un membre de la famille du président Abdou Diouf ; je n’ai plus en mémoire les détails, mais je me souviendrai toujours le soupir profondément indigné lâché par le Président. Après m’avoir fixé, il dit : « Ah la famille ! » Abdou, à ma connaissance, n’a jamais impliqué ses enfants dans la gestion des affaires publiques. Il n’est pas de nature à y penser. Durant tout le temps que j’ai passé aux côtés de Senghor et d’Abdou Diouf, je n’ai jamais eu l’occasion de serrer la main à leurs enfants. Pourquoi ? Parce que c’est le travail, les fonctions étatiques qui me liaient à leurs pères qui, en aune manière, ne confondaient la vie publique et la vie privée.

Vous qui avez l’expérience gouvernementale, est-ce que le fait d’impliquer la famille proche ou lointaine peut être la source de désagréments dans la marche de la cité ?

Vous savez, il y a du bon et du mauvais. Quand on choisit le collaborateur dans la famille, généralement c’est des gens qu’on connaît bien donc, selon la densité de notre personnalité, nous pouvons tenir compte de leurs compétences connues de nous ou ne tenir compte que des liens de sang. Choisir en dehors de la famille et de son cercle familier, est rassurant aux yeux de l’extérieur ; mais il comporte souvent de très mauvais choix, d’où des remaniements intempestifs de certains chefs d’Etat.