L’UNIVERSEL DE SOULEYMANE BACHIR DIAGNE EST ENCORE UN PLURIVERSEL

EXCLUSIF SENEPLUS - Dans les deux œuvres « Universaliser : l’humanité par les moyens d’humanité » et « Ubuntu », le philosophe s’est longuement encombré de tours de prestidigitation pour rassurer qu’il n’y a d’universel qu’européen

Pour celles et ceux dont l’intérêt éthique et politique pour les théories sociales dont l’agenda s’oppose farouchement à celles dont la guerre est l’unique horizon incoercible pour l’humanité tout entière, la lecture de « Universaliser : l’humanité par les moyens d’humanité » (Albin Michel, Paris, 2024) du philosophe Souleymane Bachir Diagne s’accompagne ou est suivie, dans le pire des cas, de la lecture, de l’entretien - abusivement intitulé « Ubuntu » (Éditions EHESS, 2024) -, accordé par le philosophe à son amie Françoise Blum et préfacé par une autre amie - Barbara Cassin -, de l’auteur sénégalais. Dans les deux œuvres, Souleymane Bachir Diagne s’est longuement encombré de tours de prestidigitation pour rassurer ses deux grandes amies convaincues, elles, depuis la maternelle, quoique courtoises et généreuses, qu’il n’y a d’universel qu’européen.

Explications !

Après avoir acheté et lu, « Universaliser… », j’ai couru dans la rue, comme un enfant muni de quelques pièces de monnaies, pour aller acheter le bonbon dont je suis devenu subitement friand - Ubuntu -, ou le moyen éthico-politique de « rendre la communauté [humaine] meilleure ». Ubuntu comme lieu de ralliement des universels éparpillés aux quatre coins de la Planète. Pas pour ce qu’Ubuntu a que d’autre manière d’être seul ou collectivement n’ont pas, mais pour les similitudes frappantes entre le fond du mot bantou et le fond d’autres manières d’être sur lesquelles d’éminents auteurs non africains, aux États-Unis et en France, ont longuement planché.

Sur 126 pages d’entretien, toutes maquillées du titre élogieux Ubuntu, seulement trois pages (pp. 89-92) - 4 pages diminuées de certaines lignes des questions de l’intervieweuse et des blancs -, parlent vaguement d’Ubuntu. Déception du lecteur, mais dont l’interviewé donne l’explication à la fin de son entretien (p.125) : « Mon itinéraire et mon travail, qui ont été le sujet de cet entretien, sont ceux d'un philosophe africain. Par conséquent, c'est sur cette expression que je dirai quelques mots de conclusion. » Le fait est que l’entretien avec la parfaite complice Françoise Blum, qui passa le relais à Étienne Anheim sans qu’on ne nous dise d’ailleurs pourquoi à la fin de l’exercice (pp.109-125), aurait pu simplement s’intituler : « Contribution à la présence africaine en philosophie » comme le suggère pertinemment Souleymane Bachir Diagne lui-même.

« Présence africaine en philosophie » ! Et pourquoi pas « Philosophie africaine » ? En refermant l’un après l’autre les deux ouvrages dont nous avons fait état dans l’introduction de ce papier, nous arrivons à la conclusion que l’auteur se refuse à être philosophe après en avoir payé tout le prix, se contentant d’être seulement en philosophie. Une autoflagellation intellectuelle qui fait que Souleymane Bachir Diagne récuse l’idée d’une « philosophie islamique » pour ne revendiquer pour le prestigieux monothéisme abrahamique qu’une « philosophie en islam ». Le Sénégalais en philosophie s’en explique lui-même : « Parler de philosophie islamique équivaut à imaginer qu'on puisse se poser la question de la philosophie de tel ou tel aspect de l'islam (la prière, le jeûne, etc.), alors que philosopher en islam, c'est une manière pour moi d'étudier ce mouvement intellectuel de réception et de traduction de la philosophie grecque et hellénistique dans le monde de l'islam. Je continue le travail de philosophe de la traduction qui a été le mien lorsque je m'occupe aussi de philosophie islamique. Toutefois, dans le milieu universitaire, la nomenclature dit « philosophie islamique »... Il faut donc se résigner à la nommer ainsi, à condition de préciser qu'il ne s'agit pas de s'intéresser à la philosophie de la prière, à la philosophie du jeûne, etc., mais d'examiner le rôle que la traduction a joué dans l'ouverture de l'islam à la Grèce. » Bien inutile est alors le tour de prestidigitateur dès lors que Souleymane Bachir Diagne définit, comme le lycéen qu’il fut, la philosophie par « l’amour de la sagesse » ou par la faculté (deleuzienne) de créer des concepts grâce auxquels le philosophe - pas l’individu ou le groupe en philosophie -, construit par la pensée les faits qu’il conquiert sur les préjugés - prénotions dans l’acception de Durkheim et présuppositions dans celle de Marx Weber -, et les constate.

Quand un jour l’idée de philosopher - pas d’être en philosophie -, me vint à l’esprit, je me mis à écrire pour me convaincre moi-même de philosopher et ça donna ceci : « C’est naturellement avec beaucoup d’humilité que nous traitons ici de philosophie et de questions philosophiques. Une définition tirée d’un manuel scolaire de philosophie dit de la philosophie qu'elle est “une réflexion critique sur les questions fondamentales”. Quand, à titre d’exemple, notre but est d’être heureux, la question fondamentale portera sur le lien entre la richesse et le bonheur plutôt que sur l’emploi le plus rémunérateur pour atteindre ce but. La question philosophique se reconnaît alors par des attributs qui font qu'elle concerne tous les êtres humains, qu'elle n’est pas de l’ordre de la science, qu'elle relève de l’argumentation et qu'elle porte sur le sens des mots ou sur la valeur des choses. » Qu’en pense Souleymane Bachir Diagne ? Si le philosophe n’y pense que du bien, il doit enfin se convaincre que l’ouverture de l’islam à la sagesse grecque qui iradia toute l’Europe requiert de cette partie, intellectuellement introvertie du monde, la même ouverture vis-à-vis de la philosophie islamique dont dépend aussi l’universalité intégrale pour qui récuse vraiment la « pluriversalité » ou « diversalité ».

Peintre, écrivain et lithographe français de notoriété mondiale, Étienne Dinet (1861-1929) - El-Hadji Nasr-Ed-Dine après s’être converti à l’islam et s’être rendu aux lieux saints de l’islam -, soutint que c’est « en exposant clairement la doctrine de l’islam, religion simple, naturelle et logique qui a fait de ses adeptes des hommes imbus de sincérité, de franchise et de tolérance [que l’on contribue] à l’établissement d’une entente cordiale entre les hommes de bonne volonté ». Convaincu de « la plus grande vénération pour Moïse et pour Jésus » des musulmans, Dinet écrit, dans la préface de son livre « Pèlerinage à la Maison sacrée d’Allah », que « le jour où les Juifs et les chrétiens professeront la même vénération pour Mohammed, la paix au Proche-Orient sera définitivement assurée ».

L’autre grande querelle du Sénégalais en philosophie est celle faite aux « postcoloniaux » et aux « décoloniaux » pour cause de « postcolonialité » et de « décolonialité », les reléguant à l’enfermement : « Je refuse de m'enfermer dans une posture postcoloniale ou décoloniale. Si quelqu'un me convie à débattre autour de l'universalisme et de la pensée décoloniale ou postcoloniale, je n'accepte pas qu'on me cantonne dans cette dernière. Nous avons besoin de penser ensemble la relation entre universalisme et postcolonial ou décolonial. Je n'entends pas endosser le rôle de celui qui parlerait au nom de sa particularité, selon son identité d'auteur postcolonial ou décolonial. Penser est penser la totalité à la manière de Léopold Sédar Senghor, d'Aimé Césaire et d’Edouard Glissant. Le processus de décolonisation qui se poursuit sous nos yeux doit être appréhendé comme ce mouvement qui fait fond sur le pluriel du monde en même temps qu'il est d'orientation vers un horizon d'universalité. Ainsi, on ne s'enferme pas dans des concepts de postcolonialité ou de décolonialité.

On en tient compte, mais on ne s’enferme pas. »

En même temps, Souleymane Bachir Diagne admet, juste avant qu’« il y a eu une sorte de spécialisation ou de division du travail, [dans le monde américain et africain et dans la région de l’Amérique du Sud], entre le postcolonial et le décolonial ; il est certain toutefois que ces courants sont voisins, car tous deux soulignent la nécessité de perpétuer le travail de décolonisation ». Être juste avec Souleymane Bachir Diagne, c’est aussi faire état du chapitre très important - le cinquième de son essai « Universaliser… ». Titre du chapitre : « Décoloniser pour universaliser ». Là, Diagne interprète le Sénégalais Alioune Diop en ces termes (p.124) : « Le propos qui fait du Congrès de Rome [des artistes et écrivains noirs] de 1959, tenu juste avant l'année considérée comme celle des indépendances africaines, le moment philosophique qu'il fut et la leçon qu'il porte sur la question d'un “universel latéral” pour notre temps tiennent en ces mots que nous avons déjà cités et qu'il faut maintenant commenter plus avant : “Désoccidentaliser pour universaliser, tel est notre souhait. Pour universaliser, il importe que tous soient présents dans l'oeuvre créatrice de l'humanité”. »

Du surplomb au latéral

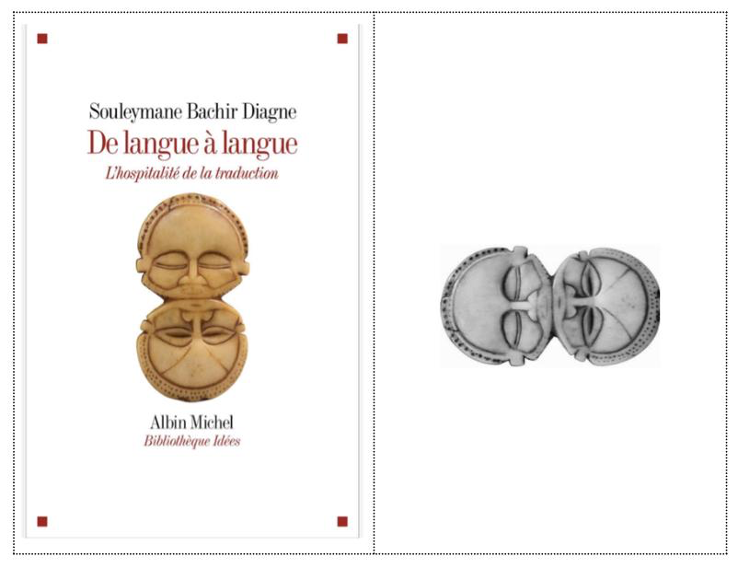

Un « universel latéral » ou « universel horizontal » dont Diagne ne peut revendiquer intégralement la copropriété éthique, philosophique et politique sans faire pivoter de quatre-vingt-dix degrés l’image (voir l’illustration au début de cet article) en première de couverture de l’ouvrage - « De langue à langue » -, qu’il a consacré à la « l’hospitalité de la traduction » (Albin Michel, Paris, 2022). Et ce d’autant plus que Souleymane Bachir Diagne qui se veut le philosophe de la traduction, n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il écrit (pp.103–104) : « Je prends la traduction elle-même comme thème, comme manière de comprendre la notion d'universel ; c'est ce dont je traite dans le livre. J'y présente la traduction en tant qu'un humanisme, la traduction étant précisément cet art de construire des ponts entre les mondes, de donner hospitalité dans ma langue à ce qui s'est pensé et créé ailleurs. Je ne suis pas dupe, la traduction peut être aussi domination, pour faire allusion à l'ouvrage de Pascale Casanova, la relation entre les langues n’étant pas toujours paisible. Il faut compter avec les rapports de hiérarchie : les langues qui se traduisent le plus sont les langues les plus prestigieuses - être traduit en anglais permet une certaine forme d’expansion de la capacité que sa propre pensée a d’atteindre les audiences les plus larges. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des formes de traduction qui se confondent avec la domination : traduire la réalité d'une culture donnée dans les termes de sa propre langue pour l'usage et la consommation de ceux qui parlent le même idiome c'est la définition même de la bibliothèque coloniale - est une forme de violence, au même titre que la mensuration des crânes. La traduction est aussi cela, mais ne s'y réduit pas. Traduire désigne ce moment particulier où un être humain confronte deux langues et fait en sorte qu'elles se parlent. Ce geste a une signification philosophique, éthique, de construction d'une communauté de faire humanité ensemble. » Mais horizontalement comme du côté droit de l’illustration de l’article par où commence l’universel intégral comme allégement de charge pour l’humanité tout entière et non du côté gauche par où prospère l’universel de surplomb - vecteur d’un certain pluriversel -, comme fardeau qui fait toujours que l’Europe philosophe pendant que tout le reste du monde, à la traîne, ne peut qu’être en philosophie (européenne).