OMAR BONGO, UNE PASSION FRANÇAISE

Retour sur le règne d'Omar Bongo, l'un des acteurs majeurs de la Françafrique dont les actes auront défini la trajectoire du Gabon d'aujourd'hui. Alors que son fils et successeur Ali, vient d'être renversé par un putsch militaire

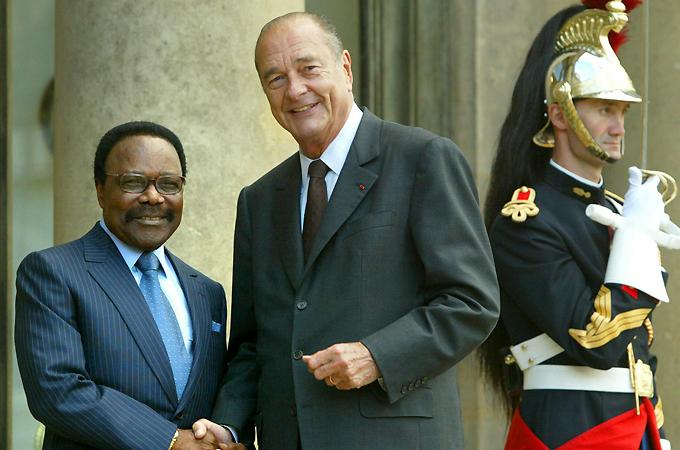

Comment un obscur postier de Brazzaville réussit-il à devenir une importante figure politique africaine et à rester au pouvoir plus de quarante ans ? Les laudateurs d’Omar Bongo se plaisent à souligner sa finesse de jugement et son pragmatisme. Elégante façon de dire que, chez lui, la fin a toujours justifié les moyens. S’il a fini par donner l’impression d’avoir vécu plusieurs vies en une seule, c’est qu’il savait, mieux que ses collègues, rester en phase avec le locataire de l’Elysée et s’adapter sans états d’âme aux nécessités du temps.

Il lui a ainsi semblé normal de changer de religion, de loge maçonnique et — à deux reprises — de nom. Il n’est pas jusqu’au destin qu’il n’ait essayé d’embrouiller sur le tard : lors de son séjour dans un hôpital de Barcelone, on l’a tour à tour donné pour mort et pour vivant ; la date exacte de son décès reste encore sujette à caution. Cette agonie ponctuée de rumeurs et de démentis conclut, sans surprise, un règne particulièrement opaque.

Tous les témoignages évoquent avec émotion un homme plutôt ouvert, spontané, aimable et généreux. Au lieu de se laisser enfermer dans un culte de la personnalité délirant et meurtrier, Bongo avait en effet choisi de jouer la carte de la bonhomie, se donnant volontiers des airs de chef de village un peu bourru mais bienveillant. Cette perception lui a été très utile à notre époque où l’image des chefs d’Etat leur tient parfois lieu de programme de gouvernement. Il est resté fréquentable parce qu’il ne s’est jamais laissé aller à la bestiale cruauté d’un Idi Amin Dada ou d’un Joseph Mobutu. Cela a suffi pour faire oublier que, derrière des apparences débonnaires, il savait se montrer sans pitié, ainsi que l’attestent la violente répression des émeutes postélectorales de 1993 et certains meurtres politiques non élucidés.

De mémorables fâcheries avec Paris ont forgé sa réputation d’enfant terrible du pré carré. Mais, même s’il a pu obtenir le départ de deux ministres — M. Jean-Pierre Cot en 1982 et, plus récemment, M. Jean-Marie Bockel —, Bongo a surtout été l’enfant chéri de la « Françafrique ». Le maître de Libreville, qui n’était pas dupe de son propre jeu, a toujours su jusqu’où ne pas aller trop loin. Le fait de posséder des dossiers sur plusieurs politiciens français ne lui avait pas donné la grosse tête. Il connaissait parfaitement les règles : ceux d’en face ne manquaient pas de moyens de pression sur lui, bien plus définitifs.

En outre, il était, de tous les obligés de Paris, celui qui aurait eu le moins de chances d’exister sans ses parrains de l’Hexagone. MM. Idriss Déby (Tchad), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) et Blaise Compaoré (Burkina Faso) n’ont pu s’imposer qu’après de rudes batailles politiques et militaires. Il a suffi à Bongo, ancien sous-officier de l’armée de l’air chargé du renseignement, de savoir plaire aux faiseurs de rois pour que son destin fût tout tracé dès son plus jeune âge : une audience avec le général de Gaulle et un dîner chez Jacques Foccart (1) lui ont tenu lieu, selon le mot cruel d’un journaliste français, d’« entretien d’embauche ». L’Elysée l’avait pour ainsi dire nommé directeur de cabinet du fantasque président du Gabon Léon Mba avant d’en faire son successeur dans des conditions que l’on ne peut rappeler sans un sourire amusé : Mba était à l’article de la mort dans un hôpital — parisien, celui-là... — lorsque Foccart lui fit signer une révision constitutionnelle instituant un poste de vice-président taillé sur mesure pour Bongo.

Ainsi fut inventé, à partir de presque rien, l’autocrate qui allait « tenir » son pays pendant de si longues années. Les clauses de cet accord politique sont restées les mêmes : en échange du soutien peu regardant de Paris, qui peut le destituer à tout moment, Bongo met à disposition les richesses du Gabon et en particulier son pétrole et son uranium, ressources stratégiques, indispensables aux yeux du général de Gaulle à l’indépendance de... la France ! Aux Nations unies, le Gabon, comme la plupart des pays de l’ex-empire, apportera systématiquement sa voix à la France.

Pendant la guerre froide, il n’hésite pas, à l’instigation du pouvoir gaulliste, à faire de son pays une base logistique de la sanglante sécession biafraise en 1968. C’est aussi de Libreville que les mercenaires de Bob Denard se sont lancés, en une calamiteuse opération, à l’assaut du Bénin marxiste-léniniste. Dès la chute du mur de Berlin, le monde découvre le nouveau Bongo : un homme de bonne volonté, déployant une activité inlassable pour la résolution des conflits, au Tchad et en Centrafrique notamment. On a cependant vu les limites de l’exercice quand, se faisant passer pour médiateur pendant la guerre civile congolaise de 1997, il aida en sous-main M. Sassou Nguesso — son beau-père et surtout l’homme d’Elf — à renverser le président Pascal Lissouba, le président élu.

Bongo ne s’est pas laissé surprendre par ce qu’on a assez abusivement appelé le printemps démocratique africain. Son régime était de ceux que le discours de La Baule en 1990 (2) venait de condamner à mort. Mais le chef de l’Etat gabonais, qui connaissait bien le discoureur, François Mitterrand, ne s’est jamais senti menacé. Sans doute même a-t-il rigolé en douce de toute cette mise en scène. Son vieux complice n’était sûrement pas le mieux placé pour donner à qui que ce soit des leçons de vertu.

On sait que le président Mba, hostile à l’indépendance de son pays, avait proposé à la France de faire du Gabon un département d’outre-mer. De Gaulle avait très sensément décliné cette offre. Il était plus profitable de traiter avec des pays africains ayant toutes les apparences de la souveraineté tout en étant tenus en laisse. Plusieurs décennies après, on est obligé d’en convenir : le pari du général a été gagnant au-delà de toutes ses espérances. Au regard de cette insolente réussite, les députés français devraient peut-être voter un jour une loi sur les aspects positifs... de la décolonisation !

Il est significatif que la mort de Bongo ait suscité moins d’intérêt en Afrique — où on n’a guère lieu d’être fier de lui — qu’en France. Les médias français ont surtout fait état des importantes sommes d’argent distribuées par Bongo à des politiciens de gauche et de droite (3). Et on ne dit rien du procès Elf (4), qui a révélé comment, dixit Mme Christine Deviers-Joncour, on distribuait les millions « comme des caramels »...

Comment s’étonner dès lors que les énormes richesses d’un tout petit pays — pétrole, manganèse, uranium et bois précieux — ne permettent pas à ses habitants de vivre mieux ? Bongo et les siens ont amassé des fortunes colossales. Au lieu de financer des routes, des dispensaires et des écoles, cet argent a été dilapidé dans des dépenses somptuaires. Ainsi réduit-on à néant les ambitions de tout un peuple. Si des plaintes ont été déposées en décembre 2008, ne faudrait-il pas étendre cette action en justice aux hommes politiques français qui ont très largement bénéficié du même système d’enrichissement illicite ? Cela aiderait à faire reculer, dans une certaine opinion, l’idée qu’il faut imputer la misère des Africains à la paresse, au manque de rigueur et à des traditions rétrogrades. Cela aiderait l’opinion française à accepter l’évidence : la « Françafrique » est un monstre à deux têtes. Les dirigeants africains ne ruinent pas seuls leurs économies. Ils le font en parfaite complicité avec des citoyens de l’Hexagone. Ensemble, ils empêchent les enfants gabonais ou tchadiens de se soigner et de recevoir une bonne éducation.

Que peut bien faire un peuple mécontent de ses dirigeants, sinon se battre pour en mettre d’autres à leur place ? En maintes occasions, les Gabonais s’y sont essayés, par la voie électorale ou de manière moins pacifique. Ils se sont chaque fois heurtés à l’hostilité active de Paris. Cette tradition d’intervention directe remonte d’ailleurs à février 1964, lorsque Mba, renversé, est remis en selle par l’armée française. De même, lorsqu’en 1990 les Librevillois descendent dans la rue, à la suite de la mort d’un opposant, c’est Mitterrand qui envoie ses parachutistes rétablir l’ordre. Pis, quand, en 1998, Bongo est battu à la présidentielle et que des observateurs français, dont plusieurs magistrats, valident, contre espèces sonnantes et trébuchantes, le détournement du suffrage universel.

Il faut cependant être bien naïf pour croire un seul instant que c’est à Libreville que sera signé le fameux « acte de décès » de la « Françafrique », même si cette dernière se sait désormais sous surveillance et objet de tous les sarcasmes, surtout parmi les jeunes Africains. C’est du reste ce qui rend la période de transition si délicate et incertaine. Il suffit d’un rien pour que se libèrent les énergies si longtemps contenues par ceux-là mêmes qui tentent en douceur de conserver le pouvoir et leurs privilèges. »

(1) Conseiller de l’Elysée aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974, considéré comme un symbole de la « Françafrique ».

(2) Lors du sommet France-Afrique de La Baule, en 1990, le président François Mitterrand annonça que la France ne soutiendrait plus les régimes africains non démocratiques.

(3) Lire par exemple Le Canard enchaîné, Paris, 17 juin 2009.

(4) Lire Olivier Vallée, « Elf au service de l’Etat français », Le Monde diplomatique, avril 2000.