MULTIPLE PHOTOSTROUBLES DE MÉMOIRE(S)

Entre politique mémorielle officielle et appropriations populaires, la question reste ouverte : comment le passé colonial façonne-t-il les imaginaires contemporains ?

Au Sénégal, la répression sanglante des tirailleurs sénégalais cantonnés dans le camp de Thiaroye le 1er décembre 1944 est un événement marquant dans l’histoire collective. Elle est une expression vive des violences coloniales qui soutiennent le système colonial. Ce qui devait être un retour au pays natal après des années de guerre et de captivité en Europe tourne à la tragédie. Ce drame, où des dizaines de tirailleurs sénégalais furent massacrés après avoir réclamé leurs droits, s’inscrit dans un contexte politique complexe, marqué par la Seconde Guerre mondiale, la montée des revendications anticoloniales et les incertitudes et ambiguïtés du pouvoir colonial. La violence extrême dont est empreinte la répression de Thiaroye signe tout à la fois, une prise de conscience politique et sociale des vétérans de la guerre, qui mettent en œuvre les leçons tirées de la guerre, l’appropriation des valeurs associées à la liberté, à l’égalité et la volonté de secouer le joug de la domination coloniale.

Aujourd’hui, Thiaroye 44 est à la fois une tâche dans la mémoire coloniale française et une interrogation sur les mémoires, africaine et nationale. Entre politique mémorielle officielle et appropriations populaires, la question reste ouverte : comment le passé colonial façonne-t-il les imaginaires contemporains ?

L'analyse de la mémoire de Thiaroye révèle qu'elle s'est construite au fil des décennies à travers de multiples prismes : historiographique, culturel, juridique, commémoratif et ethnographique. Chacun de ces filtres a contribué à forger un canon mémoriel qui reflète non seulement les aspirations collectives mais aussi les tensions inhérentes à toute entreprise de remémoration. Ces couches successives donnent à cette mémoire une profondeur qui dépasse les simples faits historiques, la transformant en un objet de réflexion sur la transmission, les héritages, les identités et les contours et la communauté.

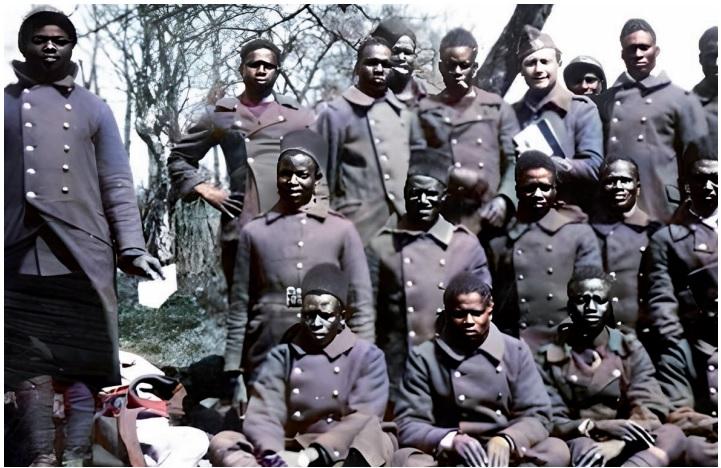

Tirailleurs sénégalais ! Dans un article intitulé « Origines et historique sommaire des unités de Tirailleurs sénégalais et soudanais », le Général de Boiboissel écrit : « Il n’est pas possible et il ne serait pas équitable d’écrire une histoire même abrégée de l’Afrique occidentale française, sans faire leur place, une place digne de leurs mérites et des services qu’ils ont rendu à la France, aux Tirailleurs et Spahis sénégalais. Ils portent comme un fanion depuis Faidherbe qui les créa, ce titre désormais anachronique, mais chargé de passé et de gloire. Certes, il ne s’adapte plus à la réalité géographique et ethnique. Mais qu’importe une exégèse grammaticale. Une modification d’état-civil n’enterre pas une histoire ».

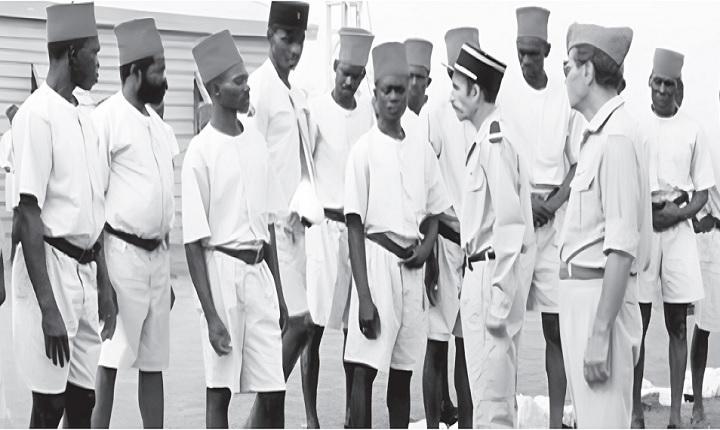

Plongés dès août 1914 dans les combats les plus meurtriers de la Première Guerre Mondiale, (l’idée de leur utilisation s’est posée en France dès 1908) les Tirailleurs sénégalais ont été des acteurs majeurs de la défense française. Arrachés à leurs terres africaines, souvent sans préparation adéquate, ces soldats ont payé un lourd tribut aux conflits mondiaux. Le ballet poème « Aube Africaine » est une chronique musicale, chantée et dansée d’un tirailleur, de son recrutement aux effets néfastes sur le village, à la violence incroyable des exercices de l’entrainement militaire, terrible dans le bataillon, son départ pour le front européen, son emprisonnement dans les geôles en Allemagne et en France occupée, sa libération, son rapatriement et sa mort sous les balles françaises, à Thiaroye. Un ballet-poème, adapté et mis en scène, par Mamadou Traore dit Seyba, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. En écho, le poème de Léopold Sédar Senghor, « Tyaroye », est une litanie pour dénoncer la France qui « n’est plus la France » et annoncer le retour de l’Afrique éternelle. Une tragédie qui annonce une ère nouvelle. Une prise de conscience qui réinvente une Afrique qui sort de la guerre, en quête d’émancipation. Considérés à tort comme très résistants physiquement, leur utilisation est une erreur dramatique, aggravée par un encadrement souvent défaillant. Si des ajustements surviennent, comme l'amélioration de leur formation ou l'ajout d'infrastructures adaptées, ils restent cantonnés à des rôles de « chair à canon ». A la fin de la guerre ils sont embrigadés dans des « équipes militaires de travail» chargées de travaux publics (routes, ponts...) À leur retour, beaucoup présentent des stigmates de cette guerre : estropiés, brisés psychologiquement, ou emportés par des maladies contractées sur le front.

L'image des tirailleurs sénégalais est façonnée par une propagande ambiguë. Tantôt glorifiés comme des guerriers féroces, tantôt caricaturés sous des traits infantiles, ils sont soumis à un racisme ordinaire qui a perduré bien après l'armistice. Ces stéréotypes, véhiculés par les médias et des campagnes publicitaires, illustrent la perception paternaliste et condescendante de l'époque (Y a bon banania !)

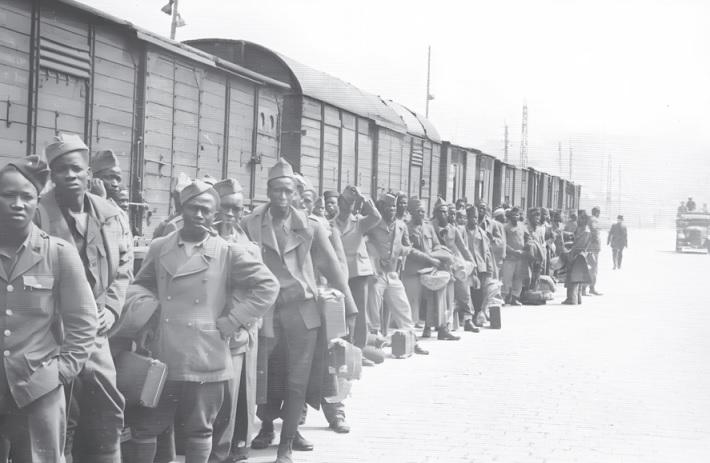

Leur sort ne s'améliore guère pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, victimes d'une idéologie raciste exacerbée, des tirailleurs prisonniers sont exécutés sommairement par les troupes nazies. Leur rôle, au service de la France, dans les guerres coloniales ultérieures reste déterminant. Certains deviendront par la suite des dirigeants de territoires africains devenus indépendants. Le 1er décembre 1944, au petit matin, des tirailleurs rassemblés dans le camp par leurs supérieurs expriment leurs doléances. Enrôlés pour défendre la France, ils espéraient un traitement digne à leur libération en France et au retour, en Afrique. Après des années de captivité en Allemagne et en France occupée, beaucoup reviennent brisés, mais leur loyauté envers la France reste intacte. Ils revendiquent et réclament leur traitement et un respect équivalents à ceux accordés aux soldats français.

En effet, une réglementation précise avait été mise en place, pour encadrer le paiement des soldes des ex-prisonniers de guerre, mais son application soulève des questions cruciales sur la justice et la transparence. La circulaire n°2080 du ministère de la Guerre, datée du 21 octobre 1944, stipulait que ces soldats devaient percevoir l'intégralité de leur solde de captivité avant de quitter la métropole. Un quart de cette somme devait leur être versé en métropole, tandis que les trois quarts restants étaient dus à leur arrivée. Cette directive, confirmée par une note du ministère des Colonies du 25 octobre 1944, garantissait également aux soldats, un certificat attestant des montants encore à percevoir. Cependant, à Dakar, lors du rapatriement, la réalité fut tout autre : les trois quarts restants de leur solde ne leur ont pas été versés. Cette situation a engendré un sentiment d'injustice parmi les 500 tirailleurs destinés à rejoindre Bamako. Refusant de quitter la caserne de Thiaroye, ils réclamaient leur dû conformément aux termes établis. Ils sont soutenus par leurs camarades. Les tirailleurs avaient compris, que revenus dans leurs équipes, ils seraient éparpillés en petits groupes, puis seraient des victimes des commandants de cercle, les rois de la brousse.

L'intransigeance des autorités civiles et militaires, pourtant informées de leurs obligations, a exacerbé les tensions. Leurs revendications légitimes étaient qualifiées de mutinerie dans une circulaire. Une approche perçue comme une tentative de réprimer et d'effacer les protestations des soldats, cache probablement un éventuel détournement de fonds. Officiellement, les rapatriés étaient censés avoir perçu l'intégralité de leur rente avant leur départ de métropole, mais les faits sur le terrain racontent une toute autre histoire. Les revendications se heurtent au mur de l’administration politique et militaire françaises. La hiérarchie militaire répond par la force. Des mitrailleuses sont déployées, et les tirs éclatent. En quelques minutes, des dizaines de tirailleurs sont tués. Les estimations varient, mais le bilan officiel, qui avance 35 tués, 24 blessés, 34 traduits en justice, souvent contesté, reste inférieur à la réalité. Armelle Mabon, Enseignante-chercheure et Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bretagne-Sud, preuves à l’appui a contesté le bilan officiel établi par la France et a par ailleurs, au cours d’un colloque organisé à Dakar les 18 et 19 décembre 2018 identifié pour la première fois, les fosses communes ayant servi de tombeaux dans lesquels les tirailleurs ont été enterrés à la va vite. Son dernier ouvrage « Le Massacre de Thiaroye 1er décembre 1944, histoire d'un mensonge d'État » vient de paraître. Les promesses françaises de reconnaissance et d'intégration n'ont jamais été pleinement réalisées. Si certains anciens combattants ont accédé aux postes de pouvoir dans les colonies, beaucoup ont été relégués à l'oubli. L'injustice perdure, comme en témoigne le cas d'Abdoulaye Ndiaye, dernier tirailleur des Dardanelles, mort en 1998 à la veille de recevoir la Légion d'honneur.

Un contexte explosif

Le contexte politique à Dakar en 1944 est celui d'une Afrique occidentale française (AOF) en transition. Après la chute du régime de Vichy, les espoirs de démocratisation suscités par la France libre sont rapidement contredits par le maintien d'une administration coloniale conservatrice. La répression à Thiaroye reflète ces tensions : d'un côté, une autorité coloniale jalouse de son pouvoir, de l'autre, des soldats noirs qui, forts de leur expérience en Europe, réclament des droits longtemps bafoués. Au-delà des questions de solde, les revendications des tirailleurs témoignent d'un changement profond. Ayant côtoyé leurs camarades français sur le champ de bataille, ces hommes exigent une égalité de traitement et la reconnaissance de leur rôle dans la défense de la France. Leur retour en Afrique, marqué par des humiliations et des injustices, attise un sentiment de révolte que les autorités métropolitaines sont incapables de comprendre ou d'accepter.

Un tournant politique

La répression de Thiaroye ne se limite pas au massacre. Moins de quatre mois plus tard, en mars 1945, un procès expéditif est organisé pour juger les survivants. Trente-quatre tirailleurs sont condamnés pour rébellion et refus d'obéissance. Les autorités coloniales justifient ces condamnations en les associant à une soi-disant influence de la propagande allemande. Ce procès, marqué par des irrégularités flagrantes et une absence totale de confrontation des preuves, sert avant tout à protéger l'institution militaire et à légitimer l'usage de la force. En 1945, les premières élections législatives d’après-guerre permettent à Lamine Guèye et Léopold Sédar Senghor de siéger à l'Assemblée constituante française. À Paris, ces députés font de Thiaroye un symbole de l'injustice coloniale.

Pour Lamine Guèye, député du Sénégal et avocat des tirailleurs au procès de mars 1945, ce massacre incarne l'échec de la France à tenir ses promesses. « Tuer des hommes pour une question de soldes est abominable », déclare-t-il en 1946 devant l'Assemblée constituante française, dénonçant ce qu'il qualifie de « crime de droit commun ». Puis, il interpelle directement le gouvernement : « Comment voulez-vous que les représentants de ces régions n'éprouvent pas un sentiment de dégoût et d'écœurement ? »

Quant à Senghor, jusque-là inconnu sur la scène politique sénégalaise, il commence à structurer une critique intellectuelle et politique de l'ordre colonial. Pour lui, Thiaroye illustre non seulement l'échec du modèle colonial, mais aussi la nécessité de redéfinir les relations entre l'Afrique et la métropole. Dans la colonie du Sénégal, la répression militaire est suivie d'une surveillance accumulée des tirailleurs et des élites politiques. Les correspondances sont interceptées, les rassemblements surveillés, et toute tentative de commémoration du massacre est réprimée. En France, des mouvements de gauche et des syndicats s'emparent de l'affaire, demandant la formation d'une commission d'enquête. Le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, s'inscrit également dans une série de violences coloniales qui accélèrent la montée en puissance des dirigeants politiques africains. Cette tragédie renforce l'idée que l'autonomie, voire l'indépendance, est le seul chemin viable pour les colonies. Elle dévoile les tensions latentes dans l'empire colonial français. Elle soulève des questions sur la viabilité d’un empire qui repose sur la répression et l’exploitation. Pour les autorités, il s'agit de contenir une contagion politique : empêcher que l'exemple de Thiaroye n'encourage d'autres mouvements de révolte. Pour les Africains, le massacre devient une balise dans la lutte pour leurs droits. Les élites politiques, à l'instar de Guèye et Senghor, utilisent cette tragédie pour démontrer que les réformes coloniales sont insuffisantes. En Afrique, il nourrit une prise de conscience collective parmi les élites et les populations. La décolonisation, encore impensable pour certains en 1944, devient alors une certitude.

Éclat médiatique

Dans l'immédiat après-guerre, la mémoire du massacre de Thiaroye est fragmentée et contrôlée par les autorités coloniales. Les archives militaires et administratives cherchent à minimiser l'événement, décrivant des tirailleurs comme influencés. Au Sénégal, cette mémoire prend d'abord une forme discrète. Quelques archives racontent qu’à l’époque les habitants de Thiaroye-sur-Mer, traumatisés, chuchotent sur les événements. Cette transmission orale, nourrie par la peur et le respect pour les morts, constitue le premier socle d'une mémoire collective vivante, qui se transmet.

A quelques exceptions près, ce n'est que bien après les indépendances africaines des années 1960, que Thiaroye commence à trouver une place dans les récits historiques et/ou les œuvres culturelles. L'événement devient un sujet central dans la littérature et le cinéma, où il est réinterprété pour dénoncer les abus du colonialisme et célébrer la résistance.

Lors de sa première célébration en août 2004, « La Journée de commémoration des tirailleurs sénégalais » a connu un éclat médiatique. Une profusion d’articles amorce un virage dans les représentations de ces derniers. Le Populaire titrait : « Enfin l’hommage aux Tirailleurs ». Dans le corps de l’article, l’auteur écrit : « Étonnant ! Les révélations des historiens et anciens combattants sur les affres de la Deuxième Guerre mondiale ont de quoi nous glacer le sang dans les veines […]. Mais où ont-ils pu tirer l’énergie nécessaire pour faire face aux soldats allemands qui, loin s’en faut, n’étaient pas des enfants de chœur ? », le Journal met à sa Une : « Les vétérans tirent sur la France » et Wal Fadjri avance sur 4 colonnes : « Ce que Senghor et Abdou Diouf auraient dû faire. Le président Wade souhaite ainsi réaliser un événement d’envergure ». Un décret est publié qui stipule que l’après-midi de cette Journée est déclarée « chômée et payée ». Avec l’instauration de la Journée du Tirailleur, un autre décret est promulgué, articulé en deux articles. Le premier déclare que « le cimetière de Thiaroye où sont enterrés les Tirailleurs sénégalais morts au cours de la répression coloniale du 1er décembre 1944, est déclaré Cimetière national », tandis que le 2ème stipule : « le 23 août suivant son élection, le président de la République rend les honneurs aux victimes. Le 23 aout de chaque année, le Premier ministre y dépose une gerbe de fleurs (décret no 2004-1220). Mais à ce jour, l’emplacement des dépouilles reste inconnu : charnier à l’intérieur ou tombes dans le cimetière militaire ?

Sous la présidence d'Abdoulaye Wade, cette mémoire a pris une place centrale dans le paysage national. Discours, cérémonies, monuments, spectacles et mêmes initiatives législatives ont été déployées avec un volontarisme marqué. Cette mobilisation mémorielle visait non seulement à rendre justice aux victimes de Thiaroye, mais aussi à inscrire leur histoire dans une continuité plus large. Pour Wade, ces actions constituaient un moyen de fédérer et de forger une identité commune autour d'un passé partagé. L'exaltation de la mémoire des tirailleurs s'inscrivait dans une stratégie plus étendue : celle d'une monumentalisation du passé. Projets architecturaux ambitieux, reconstitution historique et rénovation de symboles comme la statue Demba et Dupont, illustraient cette volonté. Pourtant, ces initiatives, souvent présentées pour leur caractère spectaculaire, n'ont pas toutes abouti, révélant les limites d'une politique culturelle parfois perçue comme opportuniste.

Le relatif désintéret sous Macky Sall

En octobre 2012, le président François Hollande en visite à Dakar, marque une étape dans la reconnaissance des épisodes sombres de l'histoire coloniale française. En évoquant le massacre de Thiaroye comme une « répression sanglante », il rompt avec la présentation dominante de cet événement qui jusqu'alors, était décrit comme une mutinerie ou une rébellion armée menée par d'anciens prisonniers de guerre, justifiant une réponse armée.

Sous la présidence de Macky Sall, les commémorations initiées par Wade ont été progressivement reléguées au second plan. Ce repli pourrait s'expliquer par la difficulté d'assumer pleinement un héritage mémoriel aussi dense et consensuel, malgré l'unanimité qu'avaient tirée ces initiatives. Ce changement soulève des interrogations sur la manière dont le pouvoir politique d’alors envisageait la transmission de l'histoire et sa place dans l'élaboration de la mémoire collective.

Cette politique de mémoire s'inscrit également dans un contexte mondialisé où les récits historiques sont souvent marqués par la concurrence. Cependant, l'approche sénégalaise a cherché à dépasser les conflits d'interprétation pour offrir une vision plus unifiée et pédagogique de l'histoire des tirailleurs. Elle interroge les représentations dominantes et les différentes lectures de l'événement, tout en posant la question de l'éthique face à ce passé complexe.

Déséquilibre mémoriel

La littérature, le cinéma et la musique permettent au massacre de Thiaroye de rester vivant dans les imaginaires, mais les tensions subsistent. Si en Afrique, Thiaroye est un cri de résistance, en France, il reste un épisode largement méconnu, éclipsé par d'autres récits de guerre. Cependant, le massacre de Thiaroye est progressivement intégré dans le débat sur la mémoire coloniale. Les associations, les universitaires et les artistes redécouvrent cet épisode pour en faire un levier de réconciliation et d'introspection. Les commémorations, bien qu'encore rares, se multiplient, témoignant de la persistance de cette blessure dans l’imaginaire. Ce déséquilibre mémoriel reflète les défis d'un dialogue postcolonial encore inabouti.

L'événement de Thiaroye n'est pas seulement un souvenir du passé, mais un moteur pour les réflexions et luttes contemporaines. Depuis les années 1980, des artistes sénégalais ont intégré cette mémoire dans leurs créations. La musique, en particulier, devient un lieu de résistance et de revendication, transformant la douleur historique en une voix collective. Dès 1984, des figures comme Ousmane Diallo (Ouza) ont abordé ce thème, donnant une dimension populaire et émotive à la révolte des tirailleurs et Didier Awadi, intègre des références à Thiaroye dans ses compositions, mêlant histoire et engagement.

L'un des artistes les plus influents de cette vague est Baaba Maal, qui, avec sa chanson « Thiaroye » en 2000, incarne un hommage à ces anciens combattants. Sa chanson, poignante, interroge ce massacre, tout en établissant la responsabilité du pouvoir colonial et sénégalais. À travers un appel direct, Baaba Maal a mis en lumière l'injustice subie par les tirailleurs, tout en dévoilant l'impasse politique et mémorielle autour de cet événement.

Marcel Salem, d'origine sénégalaise et sérère, poursuit dans cette même veine en 2003 avec son album « Carroye 44 », où il évoque le massacre en des termes percutants et spirituels. Il présente Thiaroye comme un crime impardonnable, inscrivant la mémoire des tirailleurs dans un cadre religieux et militant, et suggère une douleur partagée par toute une communauté. La répétition du terme « grands-parents » dans ses paroles, souligne le lien entre générations et la continuité du combat contre l'injustice. Disiz la Peste, de son vrai nom Serigne Mbaye Guèye, rappeur franco-sénégalais, apporte une autre dimension au récit de Thiaroye dans une de ses productions. Il fait le lien entre la guerre mondiale et la révolte des tirailleurs, tout en soulignant la violence de la répression française. À travers sa chanson, il dénonce l'impasse politique de l'époque et l'inhumanité du traitement réservé aux combattants africains, tout en établissant un parallèle entre l'histoire coloniale.

Le phénomène ne s'arrête pas à la musique. Dans la sphère politique, des mouvements comme « Y en a marre » au Sénégal, et le « Balai citoyen » au Burkina Faso, se sont emparés de cette mémoire, pour mobiliser les jeunes contre les injustices sociales et politiques. Ces mouvements utilisent l'héritage des tirailleurs comme une référence à l'honneur et à la lutte pour la reconnaissance.

Ousmane Sembène et Thierno Faty Sow, mettent à l’affiche « Camp de Thiaroye » (primé à la Mostra de Venise et au Fespaco), à travers des personnages symboliquement nommés Niger, Gabon ou Sahara, évoquant les différents territoires où les tirailleurs furent recrutés. Le casting est composé d'acteurs issus de toute l'Afrique francophone, incarnant l'héritage de cette mémoire collective. Parmi eux, le Burkinabé Gustave Sorgho, dont le père a lui-même été tirailleur et impliqué dans les événements tragiques de Thiaroye, bien qu'absent lors du drame, étant en permission. Les Sénégalais Ibrahima Sané, dans le rôle du sergent Diatta, et Ismaël Lô, qui assure un rôle mineur tout en composant la bande originale, ajoutent une touche locale et authentique. Le casting est enrichi par le Congolais Zao, également musicien, connu pour son célèbre morceau « Ancien Combattant » , véritable hymne des vétérans africains. Cependant, celui qui s'impose véritablement à l'écran est l'Ivoirien Sidiki Bakaba, l'un des rares professionnels du casting à l'époque du tournage. Son interprétation magistrale du personnage de Pays illustre l'âme même de ce film.

La littérature s'empare de l'histoire pour en faire un outil de mémoire collective : un poème, « Tyaroye » (publié dans « Hosties noires » en 1948 mais composé en décembre 1944) de Léopold Sédar Senghor, « Aube de sang » de Cheikh Faty Faye (2005) et « Thiaroye, terre rouge » de Boubacar Boris Diop. Senghor dépeint le massacre comme un « sacrifice » des tirailleurs, marquant leur oubli par la France malgré leur rôle crucial dans sa libération. Faye inscrit Thiaroye dans une réflexion plus large sur les relations entre colonisateurs et colonisés, en la liant au destin du continent africain tandis que Diop adopte une posture militante, dénonçant avec virulence la brutalité coloniale.

Ces œuvres démontrent que l'interprétation des faits historiques est toujours plurielle, oscillant entre dénonciation, commémoration et célébration des héros. Elles participent à une nécessaire réévaluation de l’histoire coloniale, tout en invitant à une réflexion critique, chacune de ces œuvres reflétant à la fois la vision de son auteur et l'époque de sa création.

Histoire, identité et mémoire collective

Malgré des efforts institutionnels, la transmission de Thiaroye 44 reste encore en grande partie, tributaire d'initiatives individuelles et de la société civile.

En 2008, le président Abdoulaye Wade a annoncé l'intégration de l'histoire des tirailleurs dans les programmes scolaires, soulignant la nécessité de combattre l'oubli. Des manuels spécifiques étaient prévus pour les élèves de l'élémentaire, et le massacre de Thiaroye intégré aux leçons du secondaire. Cependant, des enseignants déplorent le manque de ressources locales, qui les obligent à composer eux-mêmes du contenu pédagogique. Des initiatives personnelles, comme celle d'André Sarr à Fimela ou celle de Samba Diop à Thiaroye, ont émergé pour pallier ces lacunes, incluant des visites sur les lieux.

Dans l’enseignement supérieur, des institutions comme la FASTEF (Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation), ou l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) jouent un rôle clé dans la préservation et la redéfinition de cette mémoire. Depuis les années 2000, une série de mémoires académiques a exploré les parcours individuels des anciens combattants, élargissant la perspective aux guerres d'Indochine et d'Algérie.

L’enjeu de ces commémorations va au-delà de la simple reconnaissance historique. En réhabilitant les tirailleurs, l'État sénégalais cherche aussi à consolider la cohésion nationale pour revendiquer une souveraineté manifeste. Les récits glorifiant leur courage et leur sacrifice nourrissent un imaginaire collectif exaltant des valeurs telles que l'honneur et la résilience. Ces figures héroïques, convoquées par des responsables politiques, s'adressent à la jeunesse et à l'armée actuelle, en appelant à s'inspirer de leur exemple.

Toutefois, cette mémoire officielle n'échappe pas aux controverses. La présence forte de l'État dans la narration historique pose la question d'un éventuel « roman national » imposé, au détriment d'une réflexion critique et de récits pluriels d’une communauté imaginée. Jusque-là, la marginalisation des historiens universitaires et la simplification du discours autour des tirailleurs témoigne de ce que certains qualifient de « sensationnalisme mémoriel ». L'ambition de réhabiliter ces oubliés de l'histoire s'accompagne ainsi d'une tension entre mémoire et histoire, entre célébration et analyse critique. Depuis quatre-vingt ans maintenant, cet événement reste un nœud pour interroger les relations entre l’histoire, l’identité et la mémoire collective. La mémoire de Thiaroye révèle également les tensions entre l’État, les institutions éducatives et l’armée dans la transmission de l’histoire coloniale. Cette pluralité d’acteurs reflète une élaboration complexe du récit national, où se superposent différentes strates de discours et d’expériences. Au-delà des commémorations officielles, c’est dans les interactions sociales du quotidien, que se joueront les véritables processus de remémoration. Il faudra trouver les moyens pour construire une mémoire collective qui soit à la fois inclusive, critique et porteuse de sens pour les générations futures.