SAMIR AMIN, THÉORICIEN DE L'ÉCHANGE INÉGAL ET DE LA DÉCONNEXION

Samir Amin a vécu une vie utile et a rendu service à l’Afrique et à l’humanité - Le Sénégal a une dette morale et symbolique envers lui - Il mériterait qu’une rue de la capitale porte son nom

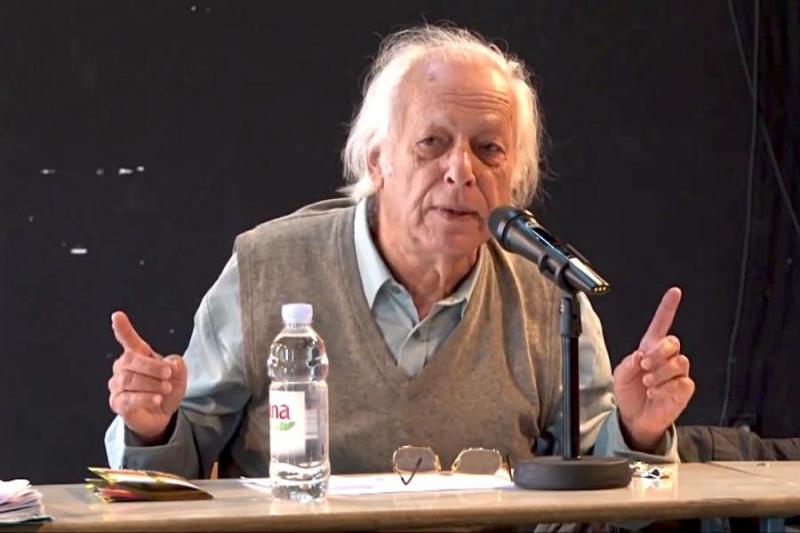

En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle disait Amadou Hampaté Ba. Le baobab Samir Amin vient de tomber. Samir était un franco-égyptien qui vivait au Sénégal depuis le début des années 1960. Il est l’un des pères fondateurs du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA). Une institution qui veut penser l’Afrique par des Africains et sur le sol africain. Amin avait très tôt compris l’importance de la décolonisation du savoir, des esprits et des imaginaires. Intellectuel critique et dissident, il était iconoclaste (ouvert sur plusieurs tendances) et éclectique (contre les traditions). Pour lui rendre un hommage, nous voudrions d’une part, montrer la fécondité de sa pensée et d’autre part, l’actualité de ses réflexions.

La fécondité de la pensée de Samir Amin

Samir Amin fait parti de ce qu’on appelle l’école de la dépendance qui trouve ses origines en Amérique latine. Son point de départ c’est le contraste frappant et flagrant entre l’égalité politique et l’inégalité économique qui caractérise le système international. Plus précisément, les pays latino-américains loin de connaître le décollage et la croissance économique souffrent de sous-développement alors qu’ils sont pourtant juridiquement souverains depuis un siècle et demi. Cette situation, les dépendantistes comme Enzo Falleto au Chili, Celso Furtado et Henrique Cardoso au Brésil l’attribuent non pas à l’incapacité de ces sociétés de passer d’une communauté traditionnelle à une société moderne caractérisée par l’esprit d’entreprise mais à l’échange inégal et à la détérioration des termes de l’échange dont ces sociétés sont victimes. Cet échange inégal est dû quant à lui au fait que non seulement ces sociétés exportent des biens dont la demande et donc les prix augmentent mais à leur situation de périphérie dépendant structurellement du centre. Tel avait été l’analyse proposée par la commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine (CEPAL) avant les dépendantistes autour de l’argentin Raul Prebisch. Ces idées seront généralisées au-delà des économies de l’Amérique latine à l’ensemble des relations entre pays industrialisés et pays sous-développés par André Gunder Frank, Emmanuel Arghiri, Immanuel Wallerstein et Samir Amin.

Samir Amin développe l’idée que c’était l’expansion d’un mode production spécifique au détriment des équilibres locaux qui générait les phénomènes d’exploitation et d’accumulation. L’intégration des économies des pays du Sud dans le marché mondial se traduisait en effet par le développement d’activités d’exportation, créant obligatoirement une désarticulation économique et sociale chez les nations de la périphérie. La faible élasticité des produits exportés par les nations du Sud (cultures d’exportation ou matières premières) générait ainsi un mécanisme dialectique d’exploitation accumulation exclusivement profitable aux économies développées. Il s’attache à démontrer les raisons pour lesquelles le développement des pays de la périphérie était handicapé par les règles du capitalisme dominant. Il s’intéresse alors aux causes de l’expansion du capitalisme.

Pour lui, le sous-développement était la conséquence de l’irruption des mécanismes de marché à l’intérieur même des économies du tiers-monde. Or le capitalisme de la périphérie ne pouvait se traduire par un développement comparable à celui dont avaient bénéficié les nations occidentales pour plusieurs raisons. Par exemple, il y a une absence de diffusion des progrès techniques, une désarticulation profonde des mécanismes économiques à l’intérieur de ces pays et enfin un développement conçu comme un simple prolongement des économies développées aboutissant à une spécialisation inégale entre le centre et la périphérie.

Ainsi, il expliquait le caractère inégal des échanges par la mise en concurrence de produits dont les prix de production étaient inégaux. Il expliquait aussi l’expansion du capitalisme par le fait que le centre était avant tout exportateur de capitaux pour bénéficier de la différence des prix de production. Dès lors, l’économie capitaliste pouvait se propager en pénétrant à l’intérieur des économies sous-développées avec pour conséquence, des distorsions croissantes entre les secteurs de production, une augmentation des activités tertiaires et du secteur improductif en général, et une prédilection pour les branches tertiaires pourtant peu adaptées aux besoins internes des pays sous-développés. Selon Amin, alors la seule solution pour briser l’étau du sous-développement était de rompre avec le mode de production capitaliste.

Ces réflexions de Samir Amin peuvent aider à comprendre la dépendance actuelle des pays du Sud notamment africains par rapport au marché mondial.

L’actualité des réflexions de Samir Amin

La dépendance des Etats actuels par rapport au marché a commencé avec la crise des années 1970 qui était une crise des mécanismes de régulation keynésienne. Rappelons que le fonctionnement du modèle fordiste reposait sur les caractéristiques de la régulation économique avec la négociation salariale, la substitution de la concurrence oligopolistique à la concurrence pure et parfaite et une régulation se déroulant dans un environnement monétaire dont les grands principes ont été fixés à Bretton Woods en 1944 et enfin une régulation qui reposait sur un rôle accru de l’Etat dans le fonctionnement de l’économie. Cette organisation sophistiquée de l’économie s’est déréglée dans les années 1970 et la crise a provoqué une accélération du mouvement de multinationalisation des firmes. En quoi alors dans ce cas les firmes ont-elles entamé les fondements de l’Etat au point de le rendre dépendant ? En effet, avant la crise l’Etat définissait le cadre général de l’économie mais depuis cette date, il y a eu un renversement de perspective.

Ce sont les firmes qui dessinent les contours de l’économie et aux Etats de s’y adapter. La différence entre cette nouvelle forme de dépendance entre Etats et firmes multinationales avec la dépendance des années 1970 entre pays riches et pays en développement est une différence de nature et non de degré. La dépendance entre pays développés et pays en développement était de nature structurelle et imposée. Or la dépendance entre Etats et firmes procèdent certes des structures de l’économie mais surtout c’est une dépendance qui est voulue. Ce sont les Etats qui étaient maîtres de l’économie qui ont déréglé les normes pour en devenir esclaves.

Le meilleur exemple est la position hégémonique des Etats-Unis dans le système qui leur permet non pas de fixer dans les détails les règles et les principes internationaux mais de structurer le système et le champ d’action possible des autres acteurs. Ils ne fixent pas de manière unilatérale les règles et les mécanismes institutionnels internationaux mais ils sont en mesure de fixer les modalités de création, de préservation et de sanction de celle-ci.

De ce fait, la période actuelle voit apparaître un nouvel ordre mondial caractérisé par une nouvelle forme d’Etat. On assiste en effet, au phénomène de transnationalisation et d’internationalisation de l’Etat, notamment que les Etats deviennent des instruments pour ajuster les activités économiques nationales aux exigences de l’économie globale. L’internationalisation de l’Etat implique donc la dépendance de plus en plus marquée de l’Etat aux impératifs économiques globaux.

Le concept de centre/périphérie n’est plus pertinent pour décrire des délimitations territoriales mais il doit être lu dans une perspective d’une société globale où des centres côtoient des périphéries à l’intérieur d’un même espace territorial. Ainsi, les firmes multinationales et leurs filiales et sous-filiales participent à réaliser le même objectif à savoir obtenir le maximum de profit pour le groupe. Ces firmes résultent du désir d’étendre leur marché et de déplacer la production pour bénéficier des avantages comparatifs de chaque pays, notamment le faible coût de production. Aujourd’hui, une vingtaine de secteurs structurants se trouvent dans la situation ou cinq firmes détiennent plus de la moitié du marché mondial et ont un contrôle monopolistique des prix à l’échelle planétaire. Par exemple, la société Microsoft contrôle 90% des ordinateurs bureautiques.

Dès lors, au-delà de l’hégémonie politique des Etats-Unis, nous assistons à un monopole économique des firmes américaines. Mais l’effet le plus pervers de cette dépendance des Etats par rapport aux firmes c’est sans doute le creusement des inégalités. Même si les inégalités et les disparités de revenus ont toujours existé la mondialisation est venue les aggraver, les systématiser et les pérenniser en accord avec les impératifs du marché global qui impose sa logique marchande. Le club des riches ne cesse de gonfler, les profits des firmes augmentent année après année, et les banques accumulent des bénéfices surprenants. Le dogme sacré de la propriété privée conduit à l’accaparement illimité des ressources et a pour résultat la concentration historiquement inégalée des richesses entre les mains d’une élite sélecte et insatiable. Cette accumulation de richesses et de pouvoir par un petit nombre engendre l’appauvrissement et la dépossession du plus grand nombre.

Samir Amin a vécu une vie utile et a rendu service à l’Afrique et à l’humanité. Plus d’une soixantaine d’ouvrages sont à son actif. Mais en choisissant de venir s’installer dans notre pays, le Sénégal a une dette morale et symbolique envers lui. Il mériterait qu’une rue de la capitale porte son nom. Seulement, si Sembene Ousmane n’est pas prophète dans son propre pays (aucune rue, aucun boulevard, aucune place ou monument ne porte son nom, dix ans après sa mort) peut-on s’attendre à un traitement différencié pour Samir Amin. Il urge dès lors de réparer ses impairs. Si pour Sembene Ousmane la communauté culturelle pourrait nous conseiller ; en revanche pour Samir Amin, la rue Gallieni qui jouxte l’Assemblée nationale où se trouve l’Ambassade du Canada pourrait porter son nom. C’est une rue que Samir Amin connaissait très bien pour l’avoir arpentée pendant de nombreuses années comme directeur de l’Institut des Nations Unies pour le développement et la planification (IDEP).

Que sa production scientifique et sa personnalité intellectuelle puissent inspirer la jeune génération et permettre à l’Afrique de se doter de dirigeants qui incarneraient un leadership éthique et réticulaire.

Papa Samba Ndiaye est maître de conférences agrégé, spécialiste en relations internationales à l'UGB