UNE ANALYSE APPROFONDIE DES QUATRE ANNÉES DE SANKARA AU POUVOIR

Dans "Enterrer Sankara – Essai sur les économies africaines", Joël Té-Léssia Assoko désacralise le capitaine révolutionnaire en le ramenant à sa condition d’homme, avec ses zones d’ombre, ses failles et ses rétropédalages

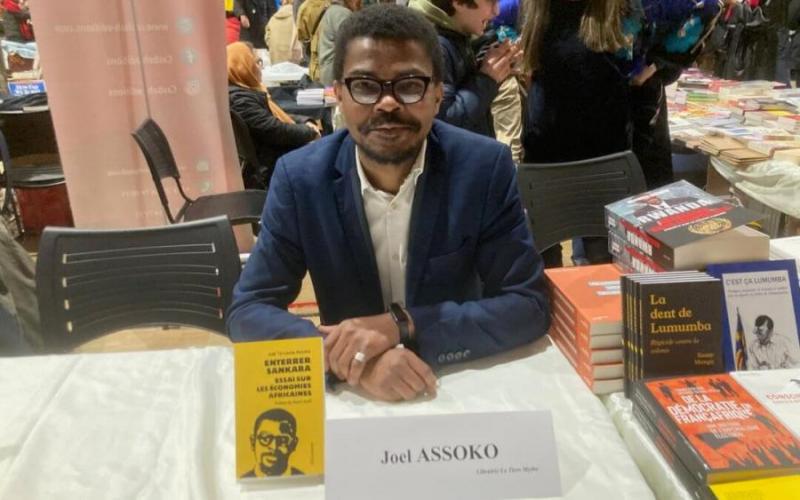

Du 14 au 16 mars 2025, s'est tenu à Paris le Salon du livre africain, un événement chaleureux et humain. J’ai assisté à de passionnantes conférences, dont l'une, modérée par le camarade d’esprit Elgas, portait sur la thématique « Partir pour exister ».

Au regard de ma situation, en tant qu’enfant du Sénégal ayant quitté mon pays de naissance et mes premières émotions pour aller en France poursuivre mes études supérieures, et ayant finalement choisi d’y rester pour plusieurs raisons, cette thématique de l’exil me parlait profondément. Cela dit, l’occasion faisant le larron, j’en ai profité pour me procurer le livre Enterrer Sankara – Essai sur les économies africaines, de Joël Té-Léssia Assoko, paru chez Riveneuve. Je l’ai lu en deux nuits : 54 pages la première nuit et 97 pages la nuit suivante.

Je le dis en toute objectivité : ce texte est l’un des plus brillants essais sur l’Afrique et sur certains leaders déifiés, à l’image du capitaine Thomas Isidore Sankara, chef d’État du Burkina Faso de 1983 à 1987, victime d’un coup d’État orchestré par quelques-uns de ses frères d’armes, que j’ai lus ces dix dernières années.

Joël Té-Léssia Assoko, journaliste économique talentueux comptant dix ans d’expérience professionnelle, revient sur l’époque du défunt capitaine révolutionnaire sans langue de bois, en s’appuyant sur une rigueur scientifique et intellectuelle que tout journaliste ou universitaire sérieux devrait avoir dans sa besace lorsqu’il analyse des faits et des événements. Quand on a le sens de l’histoire et surtout un regard dépassionné sur la situation économique des pays africains, on ne peut pas faire autrement. En ce sens, Joël Té-Léssia Assoko est un journaliste qui s’empêche.

Dans ce texte passionnant et lucide, l’auteur désacralise le capitaine révolutionnaire en le ramenant à sa condition d’homme, avec ses zones d’ombre, ses failles et ses rétropédalages. Sankara était un dirigeant cultivé et brillant, mais il demeure un homme avec tout ce que cela implique.

La plume acérée de l’ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis met en lumière des faits en lien avec le retard économique du Burkina Faso et, par ricochet, de l’Afrique, bien qu’un intellectuel décolonial sénégalais défende la thèse suivante : « L’Afrique n’a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu’on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu’elle se sera choisi. » Je veux parler de Felwine Sarr, auteur du livre Afrotopia (Philippe Rey, 2016, Paris).

Si celui qu’on surnomme le « Che Guevara africain » a modernisé le Burkina Faso sur certains points pendant ses quatre années au pouvoir, il n’en demeure pas moins que, selon Joël, Thomas Sankara avait mis en place des politiques économiques que d’aucuns pourraient qualifier tout simplement d’hérétiques, pour ne pas dire dangereuses, au regard de leur influence actuelle. En un mot, sa vision économique était bidouillée. Son discours sur l’aide publique au développement n’est pas en reste non plus. Joël écrit ceci à la page 22 - « Sous Sankara :

- Les investissements dans le capital humain viennent toujours accompagnés d’une négligence complète du complexe jeu des incitations économiques qui ancrent leur réussite sur le long terme.

- La finance n’est plus un ensemble d’instruments spécifiques qu’il faut comprendre et maîtriser, comme l’ont fait la Tunisie, le Sénégal et le Bénin dans les exemples évoqués plus haut. Elle émerge en ogre multipède, écrasant perpétuellement des économies dépourvues de la moindre autonomie ou d’une quelconque capacité d’action.

- L’aide au développement s’incarne à la fois en allié silencieux, courtisé en catimini, et en ennemi mortel désigné à la haine des peuples. Durant ses années au pouvoir, malgré la dénonciation publique de la domination occidentale, le gouvernement du capitaine acceptait jusqu’à 14 % de son PIB annuel en aide internationale, principalement des États-Unis et de la France... » À la page 23, Joël enfonce le clou :

« Avec le recul, l’énergie dépensée par Thomas Sankara durant ses années au pouvoir à regarder ailleurs, loin des problèmes réels de l’économie, loin des obstacles à la croissance, reste surprenante. Les prises de parole intempestives et les attaques contre l’ennemi, intérieur ou extérieur, l’impérialisme, les mirifiques et mythiques ressources des économies africaines, le “si seulement l’Afrique, etc.” n’ont jamais cessé. Elles ont empêché Thomas Sankara de répondre concrètement aux défis spécifiques auxquels son pays faisait face. Elles ne lui ont pas permis de comprendre les rapports de force économiques intérieurs et étrangers auxquels sa nation et son gouvernement étaient confrontés. »

Il n’y a pas que cela. L’auteur expose brillamment les coupes budgétaires imposées dans l’administration et les licenciements de masse dont étaient victimes ceux qui étaient en total désaccord avec les politiques menées par le gouvernement de Sankara. Face à la pression intenable, les grévistes sont réintégrés, mais à condition de prononcer ces mots : « Je sollicite la grâce du peuple burkinabé pour la sanction révolutionnaire que j'ai dûment méritée pour avoir participé à la grève pro-im-périaliste et putschiste organisée par des éléments manipulés de l'ex-direction apatride, réactionnaire et contre-révolutionnaire du SNEAHV - Syndicat national des enseignants africains de Haute-Volta. Dorénavant, je m'engage à faire du discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 mon guide et à être un serviteur dévoué du peuple burkinabé pour le succès du grand combat qu'il a entrepris depuis le 4 août 1983 pour la liberté, la dignité et le progrès social. »

Joël ne pointe pas uniquement sa plume sur Sankara ; il analyse aussi la vision économique qu'Ousmane Sonko défendait dans son livre Pétrole et gaz au Sénégal : chronique d'une spoliation (Fauves éditions, 2017), ainsi que les nombreuses contre-vérités que le dirigeant sénégalais a répandues sur l’exploitation des hydrocarbures.

Mohamed Bazoum, victime d’un coup d’État en juillet 2023 et qui, à l’heure où j’écris ces lignes, est encore détenu par des putschistes, peuple aussi ce brillant texte.

Pour rappel, puisque ce texte s’adresse aux esprits dotés de bon sens : des universitaires, journalistes ont tenté de justifier, d’atténuer ou de relativiser ce qui est arrivé à Bazoum. Nous en sommes là : des universitaires qui cautionnent la rupture constitutionnelle.

D’autres éléments méritent d’être soulignés dans ce texte, notamment ces intellectuels qui se lovent dans les bras des populistes autoritaires élus par la voie les urnes, ainsi que ceux qui ont pris le contrôle de l’appareil d’État par les armes. De Dakar à Niamey, en passant par Bamako, ils se reconnaîtront.

À travers cet essai magistral et brillant, Joël Té-Léssia Assoko nous invite à des débats féconds et sérieux, porteurs de lendemains meilleurs pour les millions d’Africains qui végètent dans la pauvreté. Mais ceci se fera loin des vains bavardages et des agitations stériles sur les internet, qui ne changent aucune vie, si ce n'est en nourrissant une fierté nationaliste dangereuse.