L'ACCÈS UNIVERSEL À L'EAU, SI PROCHE, SI LOIN

L'eau est partout autour d'eux, mais pas une goutte n'est potable. Chaque jour, les insulaires sénégalais traversent les flots en pirogue à la recherche du précieux liquide bleu, loin des statistiques officielles

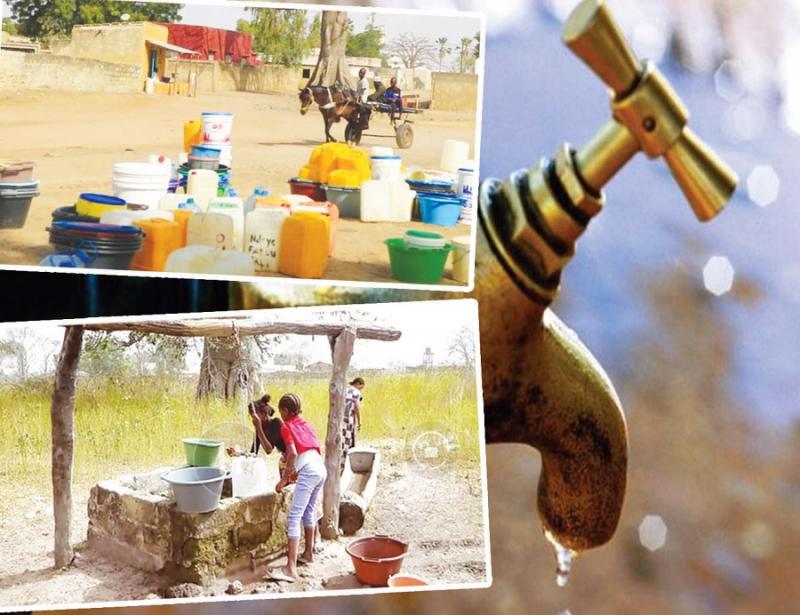

Le Sénégal travaille activement pour l’atteinte du sixième point des Objectifs de développement durable (ODD6), visant à garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc un accès universel et équitable à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement d’ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables mais également une gestion durable de cette ressource et la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l’eau. Cet objectif intègre la notion de gestion transfrontalière de cette ressource, essentielle à la gestion durable mais aussi favorable à la paix et à la coopération. Ainsi, dans le sous-secteur de (l’accès à) l’eau potable, le Sénégal affiche, depuis 2022 déjà, un taux d'accès en milieu urbain de près de 99%, il «est passé de 98% en 2013 à 98,8%», soit plus de 6.374.796 personnes desservies par branchements domiciliaires et plus de 594.870 par bornes fontaines, contre un taux en milieu rural de 96,9% en 2022. Même si notre pays peut se targuer d’être sur la bonne voie, il est encore loin des cibles en matière d’accès universel à l’eau. En effet, au-delà de ces statistiques globales qui cachent mal d’énormes disparités à l’échelle nationale, la réalité sur le terrain, notamment à l’intérieur du pays et particulièrement en zones rurales et reculées, est toute autre. Non seulement elles n’ont pas accès au liquide précieux, mais des populations de certaines localités qui en sont pourvues sont obligées de prendre en charge les coûts des branchements et autres matériels pour le raccordement au réseau d’adduction d’eau. Quid de la cherté du mètre-cube et des factures élevées ? Aussi le Sénégal doit-il relever le défi de la qualité, de la disponibilité (avec les baisses de pressions et coupures fréquentes) et de la sécurité de la denrée. Tour d’horizon à Kaolack, Mbour, Saint-Louis, Sédhiou et Ziguinchor permet de corroborer ces constats.

Ziguinchor - l’accès au liquide précieux, une véritable problématique - Le paradoxe d’une région bien arrosée qui manque d’eau potable...

Ziguinchor, pourtant région la plus arrosée du pays, fait partie des régions qui ont le plus faible taux d’accès à l’eau potable. Un paradoxe qui trouve sa justification dans la problématique de l’accès à l’eau potable dans plusieurs localités de la région. Dans plusieurs localités, l’eau potable reste une denrée rare, comme dans les iles où les populations, les pieds dans l’eau, continuent de réclamer de l’eau potable. L’image que présentent les insulaires de la région qui souffrent de l’approvisionnement en eau potable est assez patente. Ces populations de ces îles des département de Bignona et d’Oussouye sont obligées de faire de kilomètre, très loin, pour trouver le liquide précieux .

Dans plusieurs localités de la région de Ziguinchor, l’accès universel à l’eau et à l’assainissement d’ici 2030 reste un simple slogan ou vœux des autorités. Le pari est encore loin d’être atteint. Si dans les zones urbaines la situation est quasi résolue, avec l’approvisionnement en eau potable assuré par la Société des Eaux, dans certaines localités, le pari d’un accès universel est loin d’être atteint. Si ce ne sont pas des ONG qui viennent au chevet des populations, par l’érection de forages, des fois ces dernières se rabattent sur les puits parfois infectés et sources de maladies.

Toutefois la lancinante question des difficultés des branchements sociaux dans des délais inexplicables et l’extension du réseau reste une véritable contrainte pour certaines populations en zone urbaine ; ces dernières qui se contenter des puits ou des forages forés dans les maisons, avec tous les risques et dangers dans la consommation de ces eaux. La plupart des forages ne sont pas mis à niveau. …

Les insulaires, les pieds dans l’eau, réclament de l’eau potable

Mais aujourd’hui, s’il y a des populations qui souffrent plus de cette problématique de l’accès à l’eau potable ce sont bien les insulaires de la région de Ziguinchor. L’eau reste encore et toujours une denrée rare dans ces îles de la région où les populations, les pieds dans l’eau, souffrent du manque du liquide précieux. Elles sont à côté de l’eau, mais n’ont pas d’eau pour boire.

Dans les îles Bliss-Kassa, dans le département de Bignona, la situation est beaucoup plus lancinante. Niomoune, Hiitou, Haer, Diogué sont des îles où les populations sont obligées de parcourir des kilomètres pour trouver le liquide précieux. A bord de pirogues et munis de bidons, ces insulaires s’approvisionnent en eau potable dans certaines localités de la terre ferme. Une dure épreuve qui n’a toujours pas trouvé de solution, malgré les nombreuses complaintes des populations et promesses des autorités

Les îles du Kassa, dans le département de Bignona, ne sont pas également épargnées par ce manque d’eau crucial. A Windaye, Njikine, Karabane, la situation est pratiquement la même que dans les îles précitées. Sur place, ces insulaires profitaient de l’hivernage pour recueillir l’eau de pluie qu’ils conservent. Mais, quelques semaines suffisent, après la fin de la saison des pluies, pour voir tarir toutes ces réserves en eau dans ces îles

Outre ces îles, d’autres localités de la région de Ziguinchor restent confrontées à ce manque d’eau potable. L’exemple le plus patent demeure la situation au Capskiring, une station balnéaire, où il a fallu des «émeutes de l’eau» pour que la lancinante question du manque d’eau potable resurgisse. Si les sites hôteliers s’approvisionnent par les forages, dans le village du Capskiring, les populations ont recours aux puits, avec tous les risques de maladies, du péril fécal. Il a fallu des émeutes pour que les branchements pour l’adduction d’eau démarrent dans cette cité balnéaire qui avait été secoué par des tensions estampillées «les émeutes de l’eau»

Autre difficulté qui s’adjoint à ce manque d’eau potable, c’est la gestion de cette eau dans certaines localités. La volonté de dessaisir les Comités de la gestion des forages pour les confier à une autre société suscite des grincements de dents chez les populations de certains villages comme Tendouck, dans le département de Bignona.

Les populations s’étaient d’ailleurs signalées, pour leur désapprobation de voir leur comité perdre la gestion de du forage. Pour elles, le prix au mètre-cube revient plus cher avec la nouvelle société préposée à la gestion de l’eau. «Inadmissible et inacceptable… », avait alors pesté ces populations qui, rappelons-le, avaient même organisé une marche en son temps pour décrier une telle situation. Les populations qui s’expliquent difficilement une telle décision de l’Etat. Certaines ONG essaient de transcender cette difficulté d’eau potable, dans la région ; mais le passif est tellement grand. La région pourtant bien arrosée manque d’eau potable à plusieurs endroits ; un véritable paradoxe.

Sedhiou- progression lente de la couverture en eau potable 43% de réalisation, avec des disparités énormes

La région de Sédhiou peine jusque-là à atteindre la moitié des besoins prioritaires en matière d’accès à l’eau potable. Jusqu’au mois de mars 2024, le taux de réalisation était de 43% d’accès, selon le document de présentation de l’Agence régionale de développement (ArD) de Sédhiou. Ces chiffres cachent mal des disparités surtout en milieu rural et reculé où les populations éprouvent d’énormes difficultés à accéder à ces services sociaux de base. Le défi est grand et la progression lente dans une zone où la priorité n’est plus à démontrer.

L ’accès à l’eau potable en quantité et en qualité est un droit universel. Dans la région de Sédhiou, il existe jusque-là plusieurs localités qui peinent à disposer d’une eau de qualité, même si beaucoup d’actions ont été menées dans l’amélioration de la couverture en eau potable, surtout à partir de 2015.

Le document de synthèse traitent de l’accès aux services sociaux de base dans la région de Sédhiou, qui est élaboré par le Comité technique régional restreint et sous la coordination de l’Agence régionale de développement de Sédhiou (ARD), renseigne que le niveau d’accès global à l’eau potable dans la région de Sédhiou reste faible et tourne autour d’une moyenne de 43%.

Cependant, il existe des disparités entre les départements. «Le département de Sédhiou a un taux d’accès aux infrastructures.

hydrauliques égal à celui de Bounkiling et se situe à 47%. Par contre, celui Goudomp est à seulement 35%», indique le document. «Les programmes et projets tels que le PUDC, l’I2AE, le PEPAM/UE, USAID/ ACCES, le Projet AADEPA, etc. ont contribué à une amélioration sensible de l’accès à l’eau potable», lit-on dans ce document.

Des disparités selon les départements

Les points d’accès à l’eau potable dans la région de Sédhiou sont les forages, les puits modernes et les bornes fontaines. Il ressort que le département de Sédhiou dispose de plus d’infrastructures hydrauliques que les autres départements. On y dénombre 34 forages fonctionnels, 299 puits modernes et 77 bornes fontaines. Toutefois, sur 313 localités que compte le département, moins de la moitié (147) sont dotées d’une infrastructure hydraulique. Dans le département de Bounkiling, il est dénombré 37 forages dont 02 non fonctionnels dans les communes de Ndiamalathiel et Diaroumé, 157 puits modernes et 510 bornes fontaines. Ces infrastructures couvrent 193 localités sur 441 que compte le département ; soit 47% de taux d’accès à l’eau potable. Toutes les communes urbaines du département de Bounkiling ont accès à l’eau potable, à l’exception de celle de Madina Wandifa où le réseau de distribution est défectueux, et la potabilité de l’eau douteuse.

Dans le département de Goudomp, il a été dénombré 22 forages dont 01 non fonctionnel à Kolibantang, 123 puits modernes et 56 bornes fontaines. Goudomp est le seul département de la région où une seule commune urbaine a un accès universel à l’eau potable ; il s’agit de Diattacounda.

Saint-Louis : Un taux de couverture autour de 84,5% avec des disparités dans les départements, selon le Directeur de l’ARD

La région de Saint-Louis est caractérisée par des avancées assez significatives en matière d’accès à l’eau potable, comparée à la situation il y a 10 ans, pour ainsi reprendre les propos du Directeur de l’Agence régionale de Développement (ArD), Ousmane Sow, qui dit constater que le niveau d’accès aujourd’hui est assez satisfaisant.

Pour l’accès universelle à l’eau potable, Saint-Louis avoisine une moyenne régionale de 84,5% de taux de couverture dont 93% dans le département de Saint-Louis ; 78% dans le Podor et 70% dans le Dagana. «En milieu rural, on serait un peu en deçà de cela parce qu’à part quelques collectivités locales dans le département de Podor, où on a une partie Diéry très fournie en établissements humains dispersés. Là, on a encore des taux d’accès ou de couverture qui sont autour de 60 voire 70%. Mais, si on s’en réfère à l’accès par rapport à la population qui est touchée, on serait véritablement à une moyenne autour de 80%. Ce qui me semble être une avancée notoire, comparée à la conférence d’harmonisation qu’on avait organisée en 2009 où le milieu rural dans la région était en deçà de 60% pour la plupart des cas», a fait savoir Ousmane Sow, le Directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD), rappelant qu’il y a certes des avancées importantes mais qu’il y a également encore des défis à relever. Ces défis, a-t-il rappelé, c’est de dépasser aujourd’hui cette appréciation selon seulement l’existence d’un point d’eau au niveau de la localité. «Les défis, c’est faire de sorte que, dans chaque ménage, on puisse avoir un branchement particulier. Et, à ce niveau-là, il y a encore des efforts à faire et les dernières estimations ou enquêtes que nous avons faites nous montrent que dans la région, beaucoup de ménages ne sont pas encore raccordés au réseau de distribution d’eau. On peut même prendre le cas de la ville de Saint-Louis où le problème de l’accès à l’eau se pose aujourd’hui surtout en ce qui concerne la continuité du service car il y a des moments où nous avons des coupures d’eau ou des baisses de pression, etc. C’est lié aussi à l’augmentation de la demande et que les travaux pour booster les capacités ne sont pas encore achevés. Donc, c’est ce qui justifie la situation que nous vivons ; mais nous espérons que nous la dépasserons bientôt», a dit M. Sow. Le Directeur de l’ARD reconnaît que la question de l’eau reste une problématique dans la région de Saint-Louis. «Par rapport à l’accès à l’eau, il y a des avancées notoires. Par rapport au service de qualité de desserte, il y a encore des défis à relever, surtout en milieu rural où il y a encore des gaps notamment dans le département de Podor où environ 06 collectivités locales n’ont pas encore de taux qui atteignent les 70%. Dans le département de Dagana aussi, bien que le taux d’accès est autour de 70%, n’empêche il y a beaucoup de localités telles que Ngnith, Mbane, Bokhol où il y a des efforts à faire. La situation est identique dans le département de Saint-Louis, précisément à Fass-Ngom et Ndiébène-Gandiol», a-t-il expliqué.

Kaolack : Le calvaire des fermiers

Le débat autour de l'accès des populations à l'eau potable se pose avec acuité en ville comme dans les villages situés dans la région de Kaolack

Malgré la tenue de concertations profondes entre acteurs du secteur de l’eau, les 21, 22 et 23 novembre derniers à Kaolack et les conclusions prometteuses tirées de ces assises, la question de l’accès à l'eau se pose toujours chez les populations des cités urbaines et rurales. Selon les dernières études relativement menées sur l'accès des populations à l’eau potable, 98,41% des personnes sont aujourd'hui approvisionnées. Dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, les chiffres ont donné 1,5 millions d'usagers pour 279 forages. Certes, des statistiques réconfortantes, mais qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain car, si en ville, la majorité des consommateurs sont contestataires des coupures incessantes d’eau du réseau d’approvisionnement, dans les villages, c'est plutôt la problématique des factures élevées ou parfois la qualité de l'eau qui se pose.

Relations tendues entre usagers et fournisseurs, l'équation des fermiers

Depuis l'arrivée des fermiers aux commandes, la distribution d'eau potable dans les villages est souvent perturbée par de contestations çà et là, au sein des mouvements populaires. Si ce n'est pas la qualité de l'eau distribuée qui est décriée, c'est le montant des factures qui provoque souvent la réaction des populations et les vagues de soulèvement populaire qui s’en suivent à chaque fois qu'elles sont remontées. Ces contestations, pour la plupart du temps, s'expliquent par l'hostilité des populations vis-à-vis des fermiers qui ont repris la gestion des forages ruraux, avec des coûts au mètre-cube jugés très élevés, comparés aux ceux pratiqués en milieux urbains. Ce qui fait que, dans la plupart des contrées rurales, les populations ne veulent plus de fermiers dans la gestion de l'eau dans leurs villages. Leur volonté est surtout de restituer la gouvernance de la filière eau aux Associations des usagers des forages (Asufor) qui en avaient, jusque-là, la responsabilité. Histoire de surmonter, elles-mêmes, les nombreux défis auxquels elles sont confrontées.

Au-delà des besoins déjà cités, les usagers résidant dans les villages déplorent, pour autant, les charges qui leur sont imputées dans les opérations de branchement domiciliaire. Plus le tuyau central du réseau d’adduction est loin, plus le coût du branchement est cher. Il varie de 50 à 90.000 FCFA. Quant à la facture qui est amortie de deux (2) à un (1) mois, elle est souvent estimé à 5000 FCFA pour les ménages moyens et moins de 5000 FCFA pour les petites familles. Il faut cependant ajouter que, souvent, à travers leurs plateformes revendicatives, les populations rurales réclament les importantes sommes déposées auprès des banques, avant la décision de l'État de leur retirer la gestion des forages ruraux au profit des fermiers.

Mbour : Des communes en souffrent encore

Le département de Mbour compte 16 communes aux fortunes diverses par rapport à l'accès à l'eau potable. Si certaines communes comme Mbour, Saly-Portudal, Malicounda, Ngaparou connaissent un niveau acceptable d’approvisionnement en liquide précieux, tel n'est pas le cas pour d'autres contrées comme Diass, la Somone, Fissel, Nguéniène et Sessène. Malgré les efforts faits du côté des autorités gouvernementales et des opérateurs pour un meilleur accès à l'eau potable. Une revue de l'accès à l'eau potable dans le département de Mbour, pour faire le point dans certaines localités, permet de corroborer ce constat.

Cheikh Issa Sall, le maire de la commune de Mbour, interrogé sur la question, a fait part des efforts de son équipe municipale. Selon lui, en 2022, à son arrivée à la tête de la commune, la seuls 18 quartiers sur les 42 que compte la ville de Mbour avaient accès à l'eau potable. De nos jours, ce constat est devenu un vieux souvenir : la commune a procédé à la pose de 87 kilomètres de tuyauterie pour faciliter l'accès l’eau potable à certains quartiers périphériques. Cette volonté affichée sera renforcée en avril 2024, car les plans remis par la Sen’Eau devant permettre la connexion au réseau et faciliter les branchements sociaux. Non loin de Mbour, la commune frontalière de Malicounda s'illustre par un accès universel à l'eau potable. Autre municipalité, autre réalité. A Diass, le maire Mamadou Ndione a rappelé le raccordement de sa commune au grand projet KMS3. Et, par conséquent, a-t-il déclaré : «Diass ne peut plus dépendre de l'opérateur Aquatech, du fait des difficultés d'accès à l'eau potable de certains villages».

Pour Ciré Dia, le secrétaire municipal de la Somone, la commune est en grande partie engagée pour l'accès à l'eau potable pour tous. A cette fin, la municipalité est un taux de couverture effectif de 90 pour cent. Par contre, la commune de Fissel souffre le martyr en matière d'accès à l'eau potable. Selon une source municipale, une dizaine de villages n'ont pas accès à l'eau potable. Les localités de Mbédap, Mbidine, Ndiop, Ndiassane, Ndamndam, Ngonenne et certains hameaux polarisés font partie de celles souffrant du manque d'eau potable. La baisse de pression allant jusqu'au manque d'eau total s'invite dans certaines contrées comme Khawoul et Sob. Les robinets y sont à sec. Ces faits évoqués ont poussé la commune de Fissel à s'investir pour amoindrir le mal, en dégageant 100 millions de FCFA pour le matériel, la mise en réseau. L'appel d'offres est lancé et l'espoir est permis, selon notre source. Tout de même, le soutien des autorités gouvernementales est souhaité.